Публикации

Информация предназначена для специалистов здравоохранения и не может быть использована иными лицами, в том числе для замены консультации с врачом и для принятия решения о применении данных препаратов!

Микозы верхних дыхательных путей: современное состояние и проблемы

В новый век медицина вступила с развитым направлением медицинской микологии. Последние десятилетия называли даже “золотым веком” медицинской микологии, подразумевая успехи, достигнутые в диагностике и лечении микозов – грибковых инфекций человека.

Актуализация проблемы микозов, ставшая особенно заметной с середины XX века, обусловлена рядом причин: в первую очередь, ростом числа заболеваний, сопровождающихся иммунодефицитными состояниями, успехами антибактериальной терапии (место бактерий в экосистеме занимают микромицеты), внедрением новых медицинских технологий и др. На данный момент описано уже около 100 видов патогенных и 400 условно-патогенных грибов [1,2,3].

В последние два десятилетия в странах дальнего зарубежья, России, Казахстане и Украине зафиксирован рост числа поверхностных и глубоких микозов, в том числе и ЛОР-органов [3,4,5]. В нашей республике таких данных нет. В настоящее время в РБ существует проблема организации и развития лабораторной микологической службы и клинической микологии (обучения и подготовки кадров). Развитие трансплантологии, онкогематологии и онкологии в целом, ухудшение экологической обстановки (воздействие ионизирующего излучения) приводит в итоге к формированию популяции людей с вторичными иммунодефицитами и повышенной восприимчивостью к грибковым заболеваниям. Проблема микозов затрагивает в первую очередь инфекционистов, гинекологов, дерматовенерологов, гематологов, онкологов, пульмонологов, оториноларингологов. Необходимо более широкое внедрение и освещение вопросов медицинской микологии в медицинских ВУЗах республики.

Проблема выявления и лечения микозов в оториноларингологии приобретает всё большее значение по ряду причин: широкое распространение, более тяжелое течение данной патологии, изменение спектра микобиоты и рост резистентности микромицетов к антимикотическим препаратам [4,5]. Грибковые заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) встречаются значительно чаще, чем диагностируются. Слизистая оболочка ВДП и кожа являются первым барьером и самым частым местом колонизации для микотической инфекции [6,7]. Зачастую этиологическая роль грибов при воспалительных заболеваниях ВДП оценивается недостаточно, что отражает неправильное представление о характере патологии и, следовательно, приводит к нерациональному лечению. Диагностика этих заболеваний представляет известные трудности, так как не существует патогномоничных клинических признаков, а основным доказательством микоза служит обнаружение возбудителя в субстратах больного [5,8]. За последнее десятилетие отмечается изменение спектра микобиоты и возрастающий уровень резистентности Candida albicans и штаммов Candida non-albicans к флуконазолу, который является препаратом выбора для терапии большинства клинических форм кандидоза [9]. Для эффективной терапии микозов ВДП необходимым условием является проведение видовой идентификации и определение чувствительности возбудителей к противогрибковым препаратам [4,10]. Отсутствие современных данных в отечественной литературе о микромицетах, вызывающих поражение ВДП, обуславливает часто неправильную диагностику микозов и выбор антимикотического препарата.

С момента выхода в свет монографии В.Я. Кунельской «Микозы в оториноларингологии» (1989) прошло 20 лет: многие вопросы этиопатогенеза, диагностики и лечения требуют пересмотра [11]. Подбор подходящего антимикотика на основе определения чувствительности возбудителя in vitro является экономически более эффективным, чем эмпирическая замена одного препарата другим [4,9]. Отсутствие доступной методики определения чувствительности грибов и недостаточная техническая оснащенность не позволяет проводить их в каждой лаборатории клинической микробиологии.

Цель исследования: изучение спектра микобиоты ВДП при заболеваниях ЛОР-органов и уровня резистентности к основным антимикотическим препаратам клинически значимых штаммов для проведения рациональной эмпирической терапии грибковых инфекций в оториноларингологии.

Материалы и методы

Нами произведено микологическое обследование 147 пациентов в возрасте от 18 до 64 лет с клиническими признаками грибковой инфекции ВДП, находившихся на обследовании и лечении в ЛОР-клинике ГоГМУ и консультативно-поликлиническом отделении РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в 2006-2008гг. Забор материала производился до начала антибактериальной и антимикотической терапии. Транспортировка осуществлялась в течение 2-3 часов в пробирке с транспортной средой Амиеса. Идентификация, определение чувствительности грибов и анализ полученных данных проводился с помощью микробиологического анализатора miniAPI фирмы bioMerieux (Франция). Для идентификации применялись планшеты (стрипы), содержащие дегидрированные биохимические субстраты (от 16 до 32тестов). Исключались культуры, не имеющие клинического значения. Определение чувствительности к противогрибковым препаратам (флюцитозину, амфотерицинуВ, флуконазолу, итраконазолу и вориконазолу) проводилось на стрипах (ATB FUNGUS-3) фирмы bioMerieux (Франция) в полужидкой среде адаптированной к требованиям стандартного метода разведений Института клинических лабораторных стандартов (CLSI)- NCCLS М-44, США. Для контроля качества определения чувствительности использовались контрольные штаммы американской коллекции микроорганизмов (ATCC).

Результаты и обсуждение

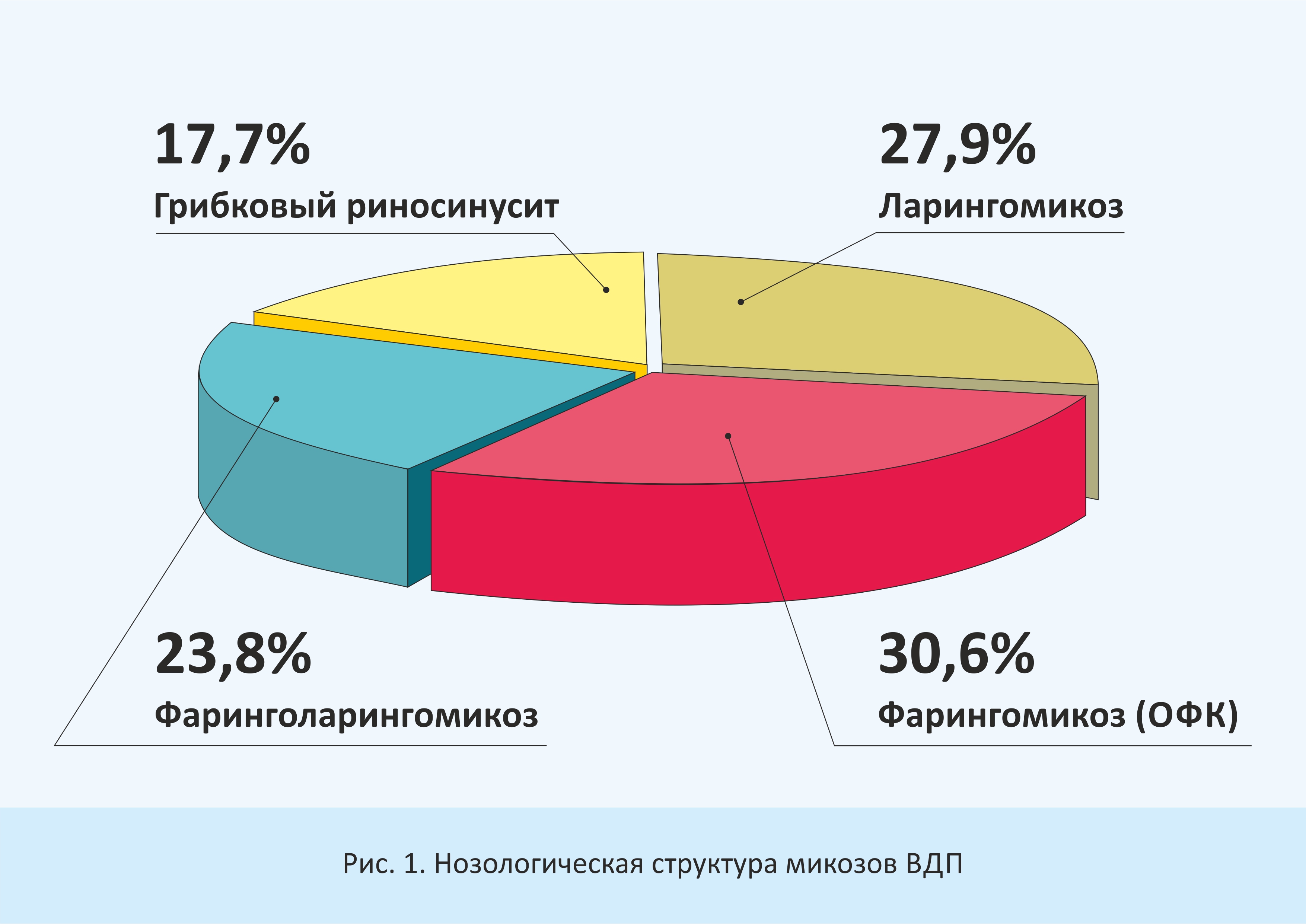

Больные распределены по нозологическим формам следующим образом: ларингомикоз – 41(27,9%), фарингомикоз – 45 (30,6%), фаринголарингомикоз – 35 (23,8%), грибковый риносинусит – 26 (30,6%) (рис.1).

Основные демографические характеристики пациентов представлены в таблице 1.

Источник