Корневые и комлевые гнили и их возбудители

В результате действия на древесину различных ферментов, выделяемых дереворазрушающими грибами, в ней происходят изменения окраски, строения, структуры и других признаков. В первоначальной стадии разрушения древесины наблюдается изменение окраски, технические же качества не изменяются. При микроскопическом изучении видно, что отдельные гифы проникают во внутрь клеток через поры.

Во второй стадии развития гнили появляются участки слегка разрушенной древесины, возникают светлые места и извилистые темные полоски, известные под названием «черных лилий». Технические качества древесины значительно снижаются. При микроскопическом рассмотрении видно, что оболочки клеток становятся значительно тоньше, в некоторых из них наблюдаются неправильной формы отверстия.

В третьей (конечной) стадии гнили в древесине происходят существенные макроскопические и микроскопические изменения. Древесина становится мягкой, рыхлой, легкой, резко теряет свои технические качества. Оболочки клеток очень тонкие, клетки во многих местах распадаются.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНЕЙ И МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

Классификация гнилей

В зависимости от характера возбудителей, степени развития гнили, тина гниения и других показателей гнили классифицируют так:

а) по окраске древесины различают белую, бурую, пеструю гнили. Белая гниль светлее здоровой древесины; бурая — темнее здоровой древесины; пестрая, когда на буром (красноватом) фоне появляются белые пятна;

б) по типу (характеру и структуре) гниения различают коррозионную и деструктивную гнили. Коррозионная гниль отличается образованием пустот, ямок (такую древесину называют ситовой), она развивается, главным образом, вследствие разрушения лигнина; деструктивная гниль — равномерное разрушение древесины (как лигнина, так и целлюлозы) с образованием большого количества трещин, при этом древесина становится хрупкой,

уменьшается в объеме;

в) по размещению вдоль ствола различают корневые, комлевые, стволовые гнили. На стволах выделяют также раневые гнили, которые формируются в области ранений, обломанных веток и на верхушке при повреждении ветвей в кроне;

г) по расположению гнили на поперечном разрезе выделяют ядровую и заболонную, встречаются также гнили, которые могут располагаться как в ядровой, так и заболонной части — ядровозаболонные (ранее их называли смешанными гнилями).

Корневые и комлевые гнили и их возбудители

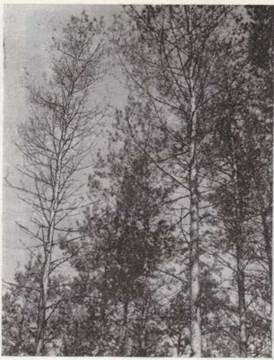

Корневая губка (табл. VIII, 1, 2, З. рис. 65, фото 18, 19). Возбудитель — Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. (класс Basidiomycetes, порядок Aphyllophoral-les). Корневая губка поражает корни, комлевую, а у некоторых хвойных пород и стволовую часть. Древесина пораженных корней приобретает красноватый цвет, пахнет скипидаром и становится влажной. Высохшая древесина хрупкая, легкая. Гниль распространяется по всему поперечному разрезу корня. В комлевой части сосны она поражает заболонную, в меньшей степени ядровую часть и поднимается не выше 0,5—1 м. Между корой и отмершей древесиной видны тонкие белые пленки грибницы и нитковидные шнуры. У ели и пихты гниль проникает не только в корни, но и в ствол, обычно до высоты 8—10, а иногда 17—20 м, поражая самую ценную часть ствола. Начальная стадия гнили у темнохвойных пород (ели, пихты) характеризуется возникновением фиолетово-красного оттенка в древесине корней и стволов. В более поздней стадии разрушения древесина темнеет и становится красно-бурой, в ней появляются удлиненные белые ячеистые полоски с черным пятнышком посредине. Такую гниль относят к пестрой. В такой стадии развития болезни древесина легко отделяется по годичным кольцам. В последующей стадии древесина превращается в бесструктурную массу, в связи с чем внутри ствола часто образуется дупло.

Плодовые тела корневой губки многолетние. Сверху они бурого или коричневого цвета с заметными концентрическими бороздками; нижняя сторона белая или беловатая с округлыми или слегка угловатыми порами. Ежегодно нарастает новый слой гименофора. Характерный признак гименофора — бурая, стерильная полоска вокруг плодового тела. Такая же полоска появляется и вокруг отверстий, образующихся в результате обрастания гименофором посторонних предметов (шишки, ветки). Гименофор трубчатый. Базидиоспоры бесцветные, эллипсоидальные, яйцевидные или округлые, размером 4,5—6 х 3,5— 4,5 мкм.

Форма и величина плодовых тел изменчивы. Первоначально плодовое тело имеет вид комочка, который позже разрастается. На пнях или у основания отмершего ствола оно приобретает вид шапочки, а на корнях и подстилке имеет распростертую форму. Диаметр плодового тела колеблется в пределах от 2-3 мм до 20-30 см., но обычно 5-10 см.

Корневая губка поражает сосну обыкновенную, лиственницу, ель, сосну Веймутовую, пихту. Изредка встречается и на некоторых лиственных породах — березе, ольхе, осине. Очень опасна, вредоносна, вызывает эпифитотии в хвойных лесах.

1 — схема расположения гнили в корнях и стволе сосны; 2 — пень с плодовыми телами гриба;

3 — базидия и базидиоспоры; 4 — базидиоспоры; 5 — поры гименофора; 6 — конидиеносцы с конидиями.

Фото 19. Распространение мицелия корневой губки от старых пней по корням к стволу сосны.

Фото 18. Погибшая и усыхающая крона сосны в очаге корневой губки.

Опенок осенний (фото 20, рис. 66). Возбудитель — Armillariella mellea (Fr. ex Vahl.) Karst. (класс Basidiomycetes, порядок Agaricales). В результате действия гриба развивается белая гниль корней и комлевой части ствола. Корни при этом сгнивают полностью, а на стволе образуется заболонная, белая гниль с черными линиями. Пораженные деревья погибают.

Характерным признаком поражения опенком является наличие ризоморф и пленок. Ризоморфы распространяются в почве по поверхности корней, а также под корой пораженных растений. Снаружи они темно-бурые, внутри светлые, на поперечном разрезе округлые, а когда растут под корой, становятся плоскими. Пленки снежно-белого цвета распространяются под корой пораженных растений, на корнях, комлевой части и иногда поднимаются но стволу. В местах развития пленок у хвойных пород возникает обильное смолотечение, если это происходит на корнях, то способствует сцементированию возле них земли.

Плодовое тело опенка — шляпка диаметром 5—10 см, сначала выпуклая, затем плоская, иногда с бугорком в центре, желто-бурая с буроватыми чешуйками. Пластинки нисходящие, беловатые, с желтоватым или красноватым оттенком, позже с буроватыми пятнами, редкие. Ножки 5—15 см длиной и до 1 см толщиной. У основания иногда вздутые, чешуичатоволокнистые, желто-бурые, сверху с беловатым пушистым кольцом от покрывала. Плодовые тела вырастают группами на пнях и пораженных деревьях. Базидиоспоры бесцветные, эллипсоидальные, гладкие, размером 7-9 х 5-8 мкм. В массе белые, под старыми плодовыми телами образуется сплошной белый налет спор.

Опенок больше всего приносит вреда хвойным породам (сосне, ели, лиственнице), где нередко вызывает эпифитотии, в меньшей мере поражает лиственные породы (дуб, осину, березу, граб и др.).

Рис. 66. Опенок осенний (Armillariella mellea):

1 — пораженная нижняя часть ствола и мицелий гриба; 2 — плсдовыо гела опенка;

3 — шляпка (а — пластинчатый гименофор) и ножка (б — кольцо) гриба;

4 — разрез через плодовое тело; 5 — базидиоспоры;

6 — поперечный и продольный срезы через пораженную древесину.

Трутовик Швейница (рис. 67). Возбудитель— Phaeolus shweinitzii (Fr.) Pat. (класс Basidiomycetes, порядок Aphyllophorales). Гриб вызывает бурую, ядровую гниль корней и комлевой части стволов сосны, лиственницы и некоторых других порол. Пораженная древесина приобретает бурую окраску, затем на ней появляются трещины по радиусу и годичным слоям. В трещинах наблюдаются белые тонкие пленки грибницы и древесина распадается на призматические кусочки.

Плодовые тела однолетние, сидят на короткой толстой ножке, имеют весьма изменчивую бокаловидную или почти тарелочную шапочку, достигающую 10—40 см ширины и 1—3,5 см толщины. Верх плодового тела бархатисто-опушенный, желто-бурый, с желтоватым краем, губчатой консистенции. Старые плодовые тела темно-бурые, почерневшие, хрупкие. Гименофор зеленовато-желтый, с трубочками длиной 3—5 мм и с угловатыми порами расщепленными, неправильной формы,. Споры гладкие, бесцветные (б-7х4-5 мкм). Растет гриб на корнях и у стволов пораженных деревьев.

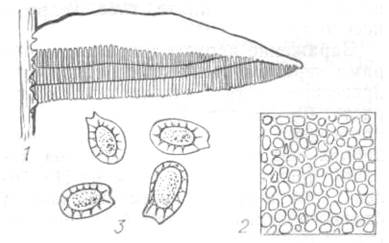

Рис. 67. Трутовик Швейница (Phaeolus schwe-initzii):

1 — схема распространения гнили в корнях и стволе; 2 — разрез через плодовое тело; 3 — угловатые поры неправильной формы; 4 — гладкие, эллипсоидальные базидиоспоры.

Трутовик дубравный (табл..VIII, 4, рис. 68). Возбудитель—Inonotus dryadeus (Pers. et Fr.) Murr. (класс Basidiomycetes, порядок Aphyllophora-les). Гриб вызывает образование заболонно-ядровой, комлевой, белой гнили дуба, реже каштана съедобного, бука.

Первоначально в пораженной древесине появляются бурые пятна в заболони, затем гниль проникает в ядровую часть. Древесина сильно увлажняется, светлеет и образует белую или желтовато-белую мелкотрещиноватую гниль. В трещинах пораженной древесины скопляются пленки грибницы.

Плодовые тела однолетние, плоские или подушкообразные, размером 6-30 х 8-35 х 2-6 см, в свежем виде губчатые, при высыхании пробковидные. Поверхность плодового тела бархатистая, желто-серая, при высыхании серая, без зон, край толстый, закругленный. Ткань мякоти с хорошо заметной слоистостью. Гименофор трубчатый, трубочки 0,3-1 см. Базидиоспоры гладкие, желтоватые (6-8 х 7-8 мкм). Плодовые тела вырастают у основания пораженных деревьев.

Рис. 68. Трутовик дубравный (Inonotus dryadeus):

1 — схема распространения гнили в корнях и стволе; 2 — плодовое тело гриба;

3 — щетинки; 4 — базидиоспоры; 5 — поры гименофора.

Трутовик плоский (рис. 69). Возбудитель — Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. (класс Basidiomyeetes, порядок Aphyllophorales). Гриб селится главным образом на пнях, срубленной древесине, валежнике многих древесных пород. Однако часто паразитирует и на живых деревьях тополя, липы, граба, клена, ясеня, вяза, дуба, пихты, ели и других, где вызывает белую (желтоватую) гниль древесины комлевой части ствола и корней. Заражаются деревья базндиоспорами через раны у корней и основания ствола.

Плодовые тела многолетние, расположены единично или черепитчатыми группами. Шляпки плоские, половинчатые, реже копытообразные, размером 10—40 см в диаметре. Верхняя поверхность бурая, со временем сереющая, с концентрическими бороздками, покрыта ломкой, толстой, бурой коркой. Ткань коричневая, пробкообразная, замшевая, у старых шляпок с белыми выцветами. Трубочки до 1 см длиной, с округлыми мелкими порами, у молодых плодовых тел белые, при дотрагивании становятся бурыми. Слои трубочек разделены бурыми прослойками до 2 мм толщиной. Базидиоспоры овальные или яйцевидные, ржаво-коричневые, бородавчатые, размером 6,5—10 X 5—6,5 мкм.

Гниль белая, ядровая. Начальная стадия гнили характеризуется образованием светлых пятен среди здоровой древесины, которые позже сливаются. В конечной стадии древесина становится светло-желтой, в ней появляются углубления, заполненные белой грибницей. Грибница проникает в центральную часть, из которой довольно часто переходит в заболонь, поэтому зараженные деревья легко ломаются ветром.

Рис. 69. Плоский трутовик (Ganoderma applanatum):

/ — разрез через плодовое тело;

3 — овальные, бородавчатые базидиоспоры.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник