Болезни ежевики

Ежевика распространяется на территории России не так широко, как ее ближайшая родственница – малина, полюбившаяся опытным садоводам, предпочитающим высаживать на собственных участках именно эту культуру. Но есть те, кто решил поэкспериментировать с растением, выведенным иностранными селекционерами. Посадкой ежевики изначально занимались в Америке и Западной Европе, затем завезли в российские регионы, где климат совершенно не похож на тот, что свойственен зарубежным странам.

При продаже растения указывается высокий иммунитет к грибковым, вирусным, бактериальным и подобным заболеваниям, чего на практике иногда не проявляется из-за изменчивости среды, в которой ежевика не успевает прижиться. Садоводам приходится принимать меры по борьбе с недугами, поразившими растение, становящееся неспособным приносить богатый урожай. Чтобы предотвратить негативные последствия, характеризующиеся низким плодоношением или гибелью сорта, следует детально изучить причины, почему возникают осложнения.

Классификация

Поскольку малина и ежевика имеют близкое родство, то у них болезни развиваются одни и те же. Из-за чрезмерного поражения растений заболеваниями кусты начинают слабеть, ухудшается состояние грунта, посадочный материал погибает.

Принято разделять болезни ежевики на четыре группы:

- бактериальные – микроорганизмы, обитающие в грунте, являются возбудителями различных патологий у растений;

- вирусные – название говорит само за себя, основным источником считаются вирусы, часто распространяющиеся насекомыми-вредителями, переносящими хворь с одной культуры на другую, что становится основополагающим фактором масштабного заражения большей части садово-ягодных сортов;

- грибковые – бактерии-паразиты, имеющие споры, которые попадают на растения с помощью вредителей, ветра, дождя, также их переносят на одежде, инструментах и подобном;

- неинфекционные – возникают по причине воздействия плохих погодных условий или при несоблюдении правил агротехники.

Необходимо детально ознакомиться с недугами, негативно влияющими на ежевику, из-за чего она теряет положительные свойства, изначально заявленные селекционерами.

Бактериальные болезни

Корневой рак вызывают вредоносные микроорганизмы, попадающие вовнутрь растения через небольшие трещины и раны, вследствие чего происходит клеточное деление. При этом процессе корни начинают массово разрастаться, среди них встречаются крупно и малогабаритные деревянные бугристые наросты. Патогенные бактерии разрушают структуру зрелых образований, которые отделяются от основания и оказываются в слое почвы. На протяжении года инфекция, находящаяся под землей, сохраняет собственные отрицательные свойства. Когда растение посажено в зараженный грунт, то на него оказывается отрицательное воздействие микробов, наносящих колоссальный ущерб соседним культурам за счет особенностей быстрого размножения и распространения на огромные территории.

Если не удалось своевременно обнаружить проблему, тогда болезнь проявляется в виде сохнущих ежевичных кустов и плодов, низкой устойчивости к высоким и низким температурам

Избавиться от недуга нельзя при помощи пересадки и попыток оздоровить растение, вместо этого потребуется выкорчевать и сжечь пораженный посадочный материал. Кустарники, оставшиеся целыми, стоит несколько раз обработать 0,5% раствором Фитолавина или Пентафагом-С, которые в объеме 200–400 мл разводятся в 10 л воды.

В профилактических целях необходимо тщательно пропалывать между рядами и рыхлить поверхностный слой почвы, стараясь полностью удалить сорняки, являющиеся источниками рака корневой системы. Хорошим способом предотвращения заболевания считается применение сидератов – зеленых удобрений, предназначающихся для заделки в грунт для улучшения его структуры, снабжения азотом и создания неблагоприятных условий для произрастания сорняков. Лучшими в своем роде являются горчица, люпин или люцерна.

К наиболее невосприимчивым сортам ежевики к корневому раку относится Торнфри, обладающий иммунитетом, активно противостоящий бактериальной болезни.

Вирусные заболевания

С проблемой чаще приходится сталкиваться малине, нежели ежевике, но это не значит, что не стоит теперь вовсе не уделять внимание данному вопросу. При попустительстве воздействие вирусных болезней негативно сказывается на урожайности, в результате чего практически не остается здоровых плодов.

Курчавость

Встречается редко, преимущественно в опасности оказываются побеги, достигшие 2-летнего возраста. Недуг распространяется на территории из-за нематодов – земляных червей, поглощающих у молодого растения сок. Патология имеет характерные внешние проявления – листья скручиваются, пластинка приобретает темно-зеленый цвет, затем преобразовывается в бронзовый оттенок. Междоузлия уменьшаются в размере, вторые листья появляются из прожилок. Цветы становятся некрасивыми, завязь отсутствует.

Мозаика

Побеговая и малиновая листовая тля – переносчики болезни, поражающей ежевику настолько, что та теряет морозостойкость, позволяющую переносить низкие температуры. Растение слабеет, останавливается рост веток, недуг наносит вред внутренней системе.

Характерная черта мозаичности – на листве появляются желто-зеленые пятна, при тяжелой форме заболевания на деформированных участках образуются выпуклость и морщинистость

Желтая сетчатость

Переносчик патологии – малиново-побеговая тля, действующая во время вегетационного периода, из-за чего развитие побегов ухудшается, желтизна распространяется по всему растению.

Болезнь легко распознается за счет сетчатого хлороза неинфекционного происхождения, представленного в виде желтых пятен, возникающих вдоль лиственных жилок, основные из которых становятся желто-зелеными и преобразуются в некое подобие веера.

Кольцевая пятнистость

Главными возбудителями патологии являются мелкие нематоды, обитающие в почве. Когда вирус затрагивает растение, листва покрывается желтыми пятнами, что довольно-таки сложно разглядеть в летний сезон, зато четко прослеживается весной или осенью. Ветки полноценно не проходят полного цикла развития, они вырастают плохо сформированными, хрупкими и быстро ломаются.

Источник

Возбудитель гриб Sphaceloma venetum Speg или

* Возбудитель: гриб Sphaceloma venetum (Speg. ) или (Gloeosporium venetum Speg. ). класса несовершенных, он чаще развивает конидиальную стадию и его относят к несовершенным Паразитическая специализация: факультативный паразит Филогенетическая специализация: узкая Онтогенетическая (малина, ежевика) специализация: растения 1 -2 года жизни Органотропная специализация: поражает листья, побеги, плоды

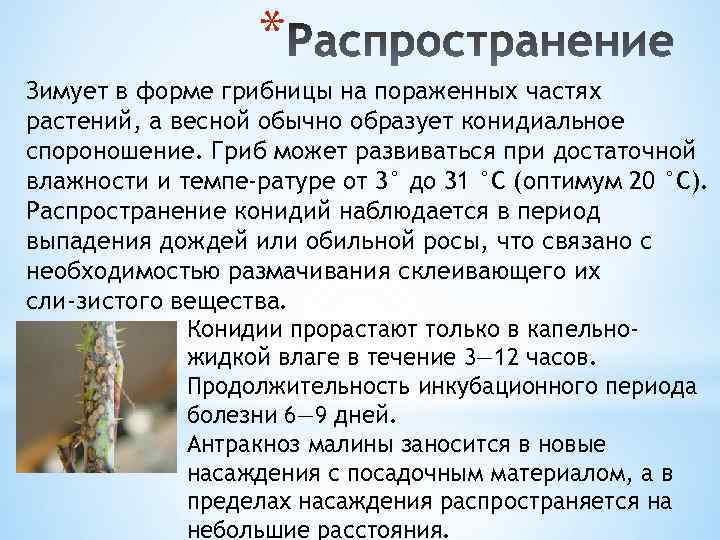

* Зимует в форме грибницы на пораженных частях растений, а весной обычно образует конидиальное спороношение. Гриб может развиваться при достаточной влажности и темпе ратуре от 3° до 31 °С (оптимум 20 °С). Распространение конидий наблюдается в период выпадения дождей или обильной росы, что связано с необходимостью размачивания склеивающего их сли зистого вещества. Конидии прорастают только в капельножидкой влаге в течение 3— 12 часов. Продолжительность инкубационного периода болезни 6— 9 дней. Антракноз малины заносится в новые насаждения с посадочным материалом, а в пределах насаждения распространяется на небольшие расстояния.

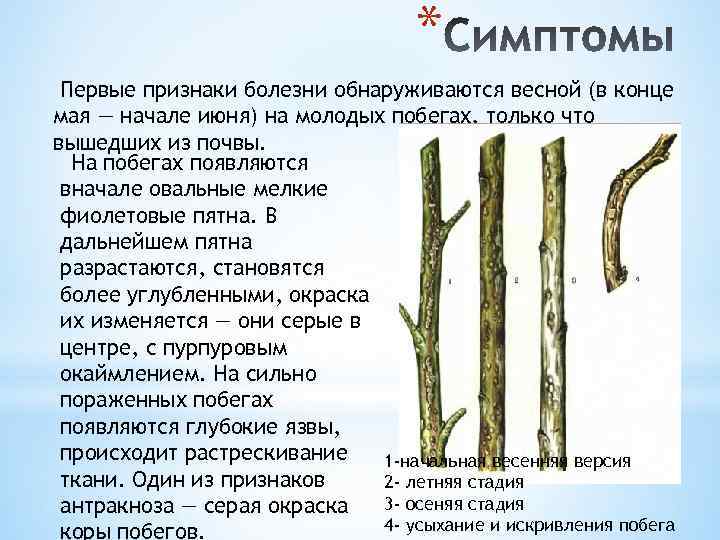

* Первые признаки болезни обнаруживаются весной (в конце мая — начале июня) на молодых побегах, только что вышедших из почвы. На побегах появляются вначале овальные мелкие фиолетовые пятна. В дальнейшем пятна разрастаются, становятся более углубленными, окраска их изменяется — они серые в центре, с пурпуровым окаймлением. На сильно пораженных побегах появляются глубокие язвы, происходит растрескивание 1 -начальная весенняя версия ткани. Один из признаков 2 — летняя стадия 3 — осеняя стадия антракноза — серая окраска 4 — усыхание и искривления побега коры побегов.

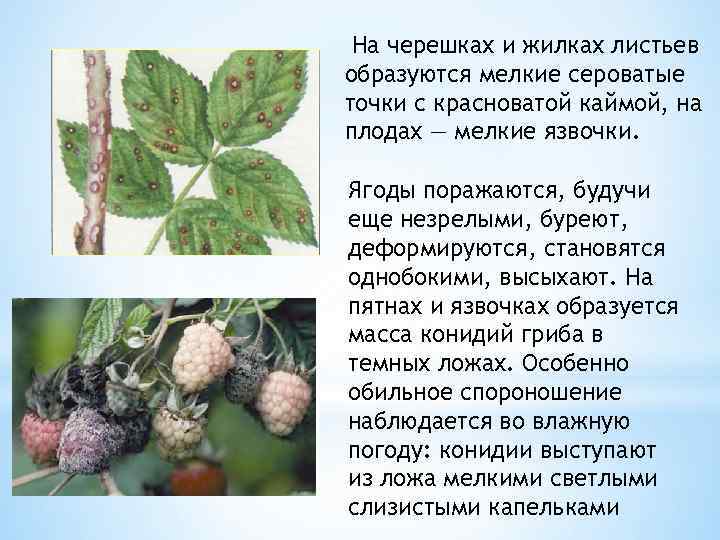

На черешках и жилках листьев образуются мелкие сероватые точки с красноватой каймой, на плодах — мелкие язвочки. Ягоды поражаются, будучи еще незрелыми, буреют, деформируются, становятся однобокими, высыхают. На пятнах и язвочках образуется масса конидий гриба в темных ложах. Особенно обильное спороношение наблюдается во влажную погоду: конидии выступают из ложа мелкими светлыми слизистыми капельками

* 1. Производить обрезку и уничтожение пораженных побегов, не только двухлетних (после плодоношения), но и однолетних. Почву под кустами надо перекапывать. Для уничтожения зимующей инфекции можно применять искореняющие опрыскивания 2. Агротехнические мероприятия. Нельзя допускать загущенности; прореживание кустов и посадок; уничтожение сорняков; внесение нормальных доз минеральных удобрений. 3. Внедрение устойчивых сортов. Большинство стандартных сортов малины сильно поражается антракнозом. Устойчивы к антракнозу мичуринские ежевикообразные разновидности — Изобильная и Техас. Использование здорового посадочного материала 4. Профилактические опрыскивания кустов малины бордоской жидкостью (1%), 50 -процентной хлорокисью меди (0, 5%), 80 процентиым цирамом (0, 5— 0, 6%), 80 -процентным цинебом (0, 3— 0, 4%) и другими препаратами в следующие сроки: в весенний период при начале роста побегов (когда длина их 15— 30 см), затем перед цветением и по окончании цветения.

Источник