Природно-ландшафтные экологические проблемы

Зачетная/курсовая работа

по дисциплине «Современные проблемы теории архитектурного градостроительства и дизайна»

Тема: «Природно-ландшафтные экологические проблемы»

Направление подготовки 270100 Архитектура

Профиль подготовки Архитектурное проектирование

Квалификация (степень) Бакалавр

Очная форма обучения

Студент 3 курса 34.2 группы

Преподаватель: Седова Л.К.

Природно-ландшафтные экологические проблемы

Природные проблемы связаны в основном с деградацией природных ландшафтов. Под городами изменяются все компоненты: геологическое строение и рельеф, поверхностные и подземные воды.

Климат, почвенный покров, животный и растительный мир. Все живые компоненты городской среды стараются приспособиться к быстро меняющимся условиям (в целом идёт сокращение видового разнообразия, сокращается и сама площадь земных насаждений). Казалось бы, городская среда меняется только на поверхности, а в глубине, под домами и асфальтом, всё остаётся без изменений, как и тысячелетия тому назад.

Однако это не так.

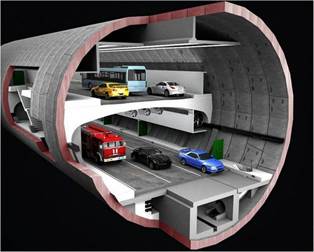

В современных городах коммуникации расположены до глубины несколько сот метров. Под землю в туннелях упрятаны реки, проложены линии метро, там протянуты различные трубопроводы, кабельные сети и пр. Все эти сооружения и коммуникации существенно изменяют гидроэкологические условия. Опускается уровень грунтовых вод, нарушается почвообразовательный процесс.

При застройке города строители широко применяют планацию (выравнивание) рельефа. Для этого засыпают овраги, долины небольших рек и ручьёв, пруды. Тем самым достигается увеличение площадей городских кварталов, дорог и проездов. Но при этом происходит нарушение естественных природных процессов. Оказывается затруднённым поверхностный сток, ухудшаются условия для отвода и опускания уровня грунтовых вод. Поэтому засыпание оврагов и речек сопровождается подтоплением подвалов домов, создаёт условия для размножения в них комаров. Подтопленными принято называть площади, на которых уровень грунтовых вод залегает не глубже трёх метров. Именно на такой глубине находятся подвалы и фундаменты зданий, электрические и телефонные кабели, водопроводные и канализационные трубы, другие коммуникации. Причиной подтопления является усиление фильтрации воды в поверхностные слои грунта. Подтопление разрушает фундамент, уменьшает их прочность, затрудняет прокладку трасс метрополитена, технических коллекторов и галерей, увеличивает коррозию трубопроводов и металлических конструкций. Подтопление усиливает многие геологические процессы и, прежде всего, оползни.

К тому же в городах обычно присутствуют искусственные элементы рельефа. К их числу относятся выемки, которые используются для транспортных целей. По ним прокладываются железные и шоссейные дороги, проходят каналы. Для тех же целей сооружают насыпи, в том числе и для движения речных судов.

Большое влияние на жизнь горожан оказывают зелёные насаждения. Зелень – важный фактор здоровья и безопасности жизни горожан. Зелень не только радует глаз свои красивым видом, определяя пейзаж и эстетику района, города (хотя и этого было бы уже вполне достаточно для оправдания многих городских посадок).

Но всё же самое главное то, что они очищают воздух, увлажняют его, немного понижая его температуру летом и повышая зимой. Они дают животворный кислород и удаляют углекислый газ. Они являются природным фильтром, улавливая многие вещества и шумопоглотителями, а, кроме того, они выделяют летучие вещества – фитонциды, обладающие бактерицидным действием, влияют на тонус человека и пр. Вот лишь некоторые цифры и примеры:

Полоса земных насаждений в несколько метров высотой и шириной снижает уровень транспортного шума на 10-12 дБ, концентрацию вредных микрочастиц со 100 до 25%, скорость ветра с 10 до 2 м/с, а концентрацию выхлопных газов автотранспорта до 15% в единице объёма воздуха;

В тени хорошего, густого, здорового сада в жаркий день температура воздуха на 7-8, а в лесопарке на 10° С ниже, чем на открытой местности.

Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько же кислорода, сколько необходимо его для дыхания трёх человек;

В жаркий летний день над нагретым асфальтом образуются восходящие токи теплового воздуха, поднимаются легчайшие пылевые частицы, а над старым парком возникают низходящие токи воздуха, т.к. поверхность листьев прохладнее, и вот пыль из воздуха оседает на листья (которые могут быть к тому же ещё влажными или липкими). Тогда 1га деревьев хвойных пород задерживает за 1 год до 40т. пыли, а лиственных – около 100т.

Города оказывают большое влияние на природу и изменение ландшафтов не только внутри себя, но и далеко за пределами своих границ. В значительной степени это связано с решением проблем водоснабжения. Обеспечение чистой питьевой водой жителей городов и посёлков, водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий относится к числу первостепенных экологических проблем городских территорий.

Оптимизация водоснабжения предполагает решение целого комплекса задач: наряду с удовлетворением потребностей в питьевой воде обеспечить благоприятное санитарно-гигиеническое состояние городской среды, развитие промышленного и жилищного строительства, создание лучших условий для разнообразных видов отдыха людей.

В ряде городов нашей страны для водоснабжения используются подземные воды. Но их усиленная откачка сопровождается возникновением обширных вододепрессивных воронок, границы которых обычно уходят далеко за пределы городов.

В крупных городах водоснабжение, как правило, осуществляется не только за счёт подземных вод, но также и поверхностными водами рек, озёр и водохранилищ. Но для этого приходится строить сложные гидротехнические сооружения – каналы, шлюзы, очистные станции, а при постройке водохранилищ улучшаются экологические условия городов и пригородов. Чем крупнее город, тем большие гидротехнические объекты приходится создавать внутри него и за его пределами.

Города являются основными потребителями природных ресурсов и, следовательно, основными очагами загрязнения природной среды. Во всех больших городах возникают сложные проблемы удаления мусора. Лишь небольшая часть его используется на мусороперерабатывающих заводах.

А остальной мусор приходится вывозить на свалки. Под свалки в пригородах городов расходуются большие площади земель, где организуется санитарно-гигиенический контроль. Скопления мусора резко изменяют характер естественных природных процессов на обширных территориях пригородов.

По этой причине некоторые природные комплексы вокруг городов полностью разрушены и служат источником опасности для людей. После заполнения отведённой для мусора территории, свалка засыпается слоем грунта не менее трёх метров. Но, не смотря на это, вся площадь мусорного полигона представляет опасность для здоровья людей и животных. Грунтовые воды на обширных пространствах оказываются загрязнёнными ядовитыми веществами и болезнетворными организмами. В течение нескольких десятилетий на этих территориях нельзя ничего строить и заниматься сельским хозяйством.

Своеобразной формой использования строительного мусора является создание из него искусственных холмов. Из отходов строительства насыпаются холмы высотой в несколько десятков метров. Сверху на них насыпают слой почвы и сеют траву. Такие холмы могут использоваться для строительствах комплексов – лыжных и санных трав. Служат они и для полётов на дельтапланах. Такие сооружения есть во многих городах Западной Европы, в нескольких районах Москвы.

Технический прогресс, новые технологии в архитектуре и градостроительстве и средства их осуществления — набирают все большую скорость, происходит постоянное усовершенствование производственных процессов, модернизация приборов, внедрение инновационных технологий в самые разные сферы. Однако лишь мизерная часть нововведений касается защиты внешнего облика как городов и архитектуры, так и окружающей среды в целом. Очень важно понять, что только комплексное взаимодействие представителей всех социальных групп и государства поможет улучшить экологическую обстановку на планете. Настало самое время оглянуться назад, чтобы осознать, что нас ждет в будущем.

Источник статьи: http://studopedia.ru/9_139727_voeykov-a-i.html

8. Ландшафты

8.4. Проблемы развития ландшафтных систем

Важнейшей частью комплекса экологических проблем любого ландшафта является его загрязнение. Как правило, анализируются современные антропогенные источники загрязнения. Тем не менее, для объективной оценки экологической ситуации любой территории необходимо знать не только современные источники загрязнения, но и природные факторы, влияющие на поведение загрязнителей и их роль в обострении экологической ситуации тех или иных ландшафтов. Ландшафтно-адаптированное землепользование в первую очередь предполагает исследование структуры почвенного покрова и выявление процессов его деструкции. Полученная информация дает возможность провести ландшафтное зонирование с выявлением участков, требующих особо охранного режима. Причинами выделения таких зон может быть не только опасность развития процессов деструкции почвенного покрова, но и наличие видов растений и животных, внесенных в Красную Книгу.

Загрязнение ландшафта – это увеличение концентрации тех или иных веществ или энергии выше фоновых или допустимых нормативов, а также внесение чуждых ландшафту веществ, организмов и источников энергии под влиянием как антропогенных, так и природных (вулканизм, техногенная миграция веществ) факторов. Вследствие взаимодействия компонентов ландшафта загрязнение одного из них (например, воздуха) вызывает загрязнение и других компонентов (растительности, почвы), охватывая весь ландшафт. При ландшафтном мониторинге следует учитывать геохимические и биогеохимические свойства агроландшафтов и их специфические условия, в которых возможно замещение микроэлементов токсичными металлами техногенного происхождения, что существенно повышает экологический риск территории (Розанов А.В., Розанов В.Г., 1990).

Большинство важных для жизни элементов, таких как железо, кальций, калий, магний, марганец, медь, хлор и др., больше привязаны к земле, чем, например, азот или углерод. Их круговороты входят в общий осадочный цикл, циркуляция в котором осуществляется путем эрозии, осадкообразования, горообразования, вулканизма и биологического переноса. Чем меньше эрозия, тем меньший приток веществ потребуется извне. В периоды минимальной геологической активности накопление минеральных элементов питания происходит на низменностях и в глубинах океанов за счет возвышенных районов. Этому способствует, например, распашка земель, особенно склоновых. Избыток отдельных веществ в низовьях может привести к тому, что жизнь будет «задушена» потоками ила, грязи, токсичных элементов или соединений и т.д.

Изменение содержания микроэлементов в почве немедленно сказывается на здоровье травоядных животных и человека, приводит к нарушению обмена веществ, вызывая различные эндемические заболевания местного характера. Например, в почвах подзолистого типа с высоким содержанием железа при его взаимодействии с серой образуется сернистое железо, которое является сильным ядом. В результате в почве уничтожается микрофлора (водоросли, бактерии), что приводит к потере плодородия (Розанов А.В., Розанов В.Г., 1990).

Почва – важнейший индикатор экологического состояния ландшафта. При характеристике почв очень трудно использовать например, ПДК тех или иных загрязняющих веществ, широко применяемых при оценке воды, воздуха, продуктов питания и кормов понятия. В числе главных причин – многообразие форм соединений любых элементов и веществ в почвах, от которых зависит доступность этих компонентов растениям и, следовательно, их возможный токсический эффект. Поэтому при разработке принципов и организации почвенно-химического мониторинга приходится учитывать состав почвы, все ее составляющие, обладающие высокой сорбционной способностью, влияние условий на подвижность и доступность химических веществ растениям. Наиболее значительное влияние оказывает кислотность и щелочность почв, окислительно-восстановительный режим, содержание гумуса, легкорастворимые соли. Сопротивляемость почв химическому загрязнению также зависит от водного режима, водопроницаемости, преобладания нисходящих или восходящих токов влаги и т.п. Эти показатели наряду с уровнем сорбционной способности почв, отражаются на защитных функциях почвы по отношению к гидросфере и атмосфере, влияют на прогрессирующие накопления в почвах химических загрязняющих веществ.

Рассматривая проблемы загрязнения, мониторинга и охраны почв, следует остановится на негативных последствиях применения органических и минеральных удобрений, различных мелиорирующих средств. Простейший случай негативных последствий такого рода связан с уровнем содержания в удобрениях и мелиорантах тяжелых металлов, пестицидов и других загрязняющих химических веществ. Специальными исследованиями было показано, что в некоторых регионах опасность загрязнения почв, вод, растений вследствие химизации земледелия может быть более высокой, чем загрязнения за счет выбросов промышленных предприятий. Неравномерность техногенного распространения металлов усугубляется неоднородностью геохимической обстановки в природных ландшафтах. В связи с этим, для прогнозирования возможного загрязнения продуктами техногенеза и предотвращения нежелательных последствий деятельности человека необходимо понимание законов геохимии, законов миграции химических элементов в различных природных ландшафтах. Химические элементы и их соединения, попадая в почву, претерпевают ряд превращений, рассеиваются или накапливаются в зависимости от характера геохимических барьеров, свойственных данной территории.

Продукты техногенеза в зависимости от их природы и той ландшафтной обстановки, в которую они попадают, могут либо перерабатываться природными процессами, и не вызывать существенных изменений в природе, либо сохраняться и накапливаться, губительно влияя на все живое.

Современное состояние окружающей среды в крае определяется сложностями экономического развития его отдельных регионов, уровнем технического оборудования некоторых производств, загрязняющих природные объекты теми или иными отходами, характером взаимоотношений природы и человека. Прежде чем изложить вопросы загрязнения ландшафтных систем с выделением наиболее опасных для биоты загрязнителей необходимо охарактеризовать состояние различных компонентов ландшафтов и выделить самые важные проблемы их функционирования – иными словами, в краткой и доступной форме дать читателю развернутую картину экологической ситуации отдельных составляющих ландшафтных систем (почв, воды и т.д.) в связи с проблемой загрязнения их различными поллютантами. Это и составит основное содержание остальных разделов монографии.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/50/10_4.htm