Годичный цикл функционирования ландшафта

Характеристика функционирования ландшафта обычно основывается на средних или суммарных годовых показателях (табл. 5—15), и это не случайно, так как год — это минимальный отрезок времени, в течение которого выявляются все типичные процессы функционирования и для которого может быть составлен полный баланс вещества и энергии в геосистеме. Можно сказать, что годичный интервал — это минимальное время выявления всякой геосистемы.

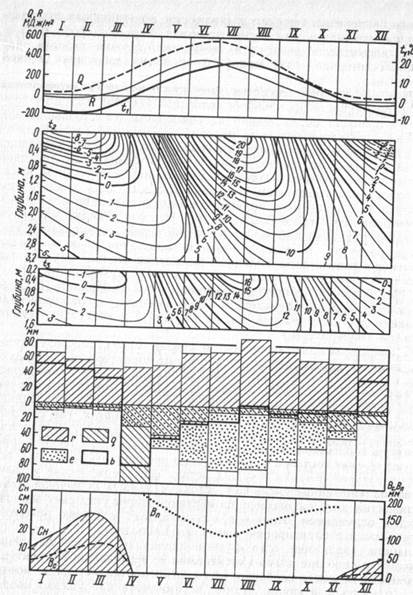

Функционирование геосистем имеет циклический характер и подчинено цикличности поступления солнечной энергии. Каждому компоненту присуща определенная инерционность, т.е. большее или меньшее отставание ответных реакций на внешние (астрономические) причины внутригодовых изменений, в силу чего эти изменения не синхронны в отдельных процессах и явлениях. Уже тепловой режим приземного слоя воздуха не следует автоматически за высотой солнца над горизонтом, и кривая годового хода температуры сдвинута по отношению к кривым суммарной радиации и радиационного баланса/ В тайге Северо-Запада Русской равнины максимум солнечной радиации наблюдается в июне, наиболее высокая температура воздуха — в июле, а нижних горизонтов почвы — только в сентябре; в период наибольшего выпадения осадков запасы продуктивной влаги в почве оказываются наименьшими (рис. 41). Под покровом сомкнутого пихтового леса (в Приангарье), где теплообмен сильно замедлен, к тому моменту, когда солнечная радиация достигает максимума, на глубине 3 м наступает годовой минимум температуры./

С инерционностью компонентов связан эффект последействия, т. е. зависимость состояния геосистемы от характера предшествующих сезонных фаз. В тайге весной и в начале лета атмосферное увлажнение недостаточное, однако благодаря зимнему накоплению снега почва получает дополнительный запас влаги, обеспечивающий функционирование биоты. В муссонных ландшафтах, где снегонакопление незначительное, весной наблюдаются засухи. Летние температуры корне обитаемого слоя в темнохвойных лесах теснее коррелируют со снежностью и мерзлотностью предшествующей зимы, чем с температурой воздуха текущих летних фаз. Термические условия осени влияют на интенсивность стока и запасы почвенной влаги весной (так, сильное осеннее промерзание почвы ухудшает возможность просачивания талых вод и способствует усилению поверхностного стока и образованию высокого половодья).

Цикличность процессов функционирования геосистемы сопровождается определенными изменениями ее вертикальной структуры. В умеренном поясе особенно четко различаются летний и зимний варианты этой структуры. Летний, ассимилирующий зеленый покров с более или менее сложной системой горизонтов (древесный полог, подлесок, травяной ярус и т.п.) зимой полностью или частично деградирован, но в это время года появляются снежный покров и мерзлотный почвенный слой.

Для любого отдельного момента годового цикла можно получить временной срез, отражающий состояние системы как эпизод непрерывного циклического процесса.

Внутригодовой режим тепла и влаги в Ленинграде:

Q – суммарная радиация, R — радиационный баланс,t₁ – средняя температура воздуха, t₂ – средняя температура почвогрунта под оголенной поверхностью, t₃- то же под естественным покровом, r -среднее месячное количество осадков, e- средняя месячная величина испарения, q- средний месячный стока, b- средний месячный водный баланс, Сᴴ- средняя высота снежного покрова, Вc- средний запас влаги в снежном покрове, Вп- средний запас влаги в верхнем метровом слое почвы. Ι — XΙΙ- месяцы

Однако подобные мгновенные срезы каждый в отдельности не дают возможности установить закономерности функционирования системы. На каждом отрывочном отрезке годового цикла отдельные процессы могут быть несбалансированными и создавать впечатление противоречивости (например, интенсивный расход влаги на испарение и транспирацию при полном отсутствии ее поступления или продолжающееся охлаждение почвы при повышении температуры воздуха). Лишь полный анализ интегрального процесса функционирования ландшафта в закономерной последовательной смене внутригодовых состояний может раскрыть его сущность.

Больше о географии:

Приватизация угольных компаний

По приватизированным угольным компаниям рекомендуется введение принципиально иной схемы заключения отраслевых тарифных соглашений, согласно которой последние будут заключаться напрямую между профсоюзами работодателями, представленными Ассоциацией частных предприятий, а государство в лице правитель .

Достопримечательности

Айя-София Айя-София (Церковь Святой Мудрости) — бывшая Восточная Православная Церковь, превращенная в мечеть, в наши дни известная как Музей Айя-София, расположенный в турецком городе Стамбуле. Эта церковь признана одним из величайших сохранившихся образцов византийской архитектуры, который иногд .

Состояния ПТК

Понятие «состояние ПТК». Под состоянием в русском язык понимается положение, в котором находится тот или иной объект в данный момент. В последнее время этот термин часто встречается в географической литературе, однако только у четырех авторов есть его толкование. Так, Н.Л. Беручашвили (1 .

Источник статьи: http://www.ritele.ru/acgems-199-1.html

Ритмы жизни ландшафта – суточные, погодные, сезонные, годичные, многолетних циклов

Функционирование ландшафта зависит от его состояния. Трактовки понятия «состояние» неоднозначны. В одних случаях считается, что состояние ПТК – это свойства его структуры, которые сохраняются на протяжении более или менее длительного отрезка времени.

Однако понятие состояния подразумевает определенные характеристики процессов, происходящих в ландшафте: изменение режима солнечной радиации, режима поступления влаги, фенологические фазы растительного покрова (фитоценозов) и т.д.

Системный подход позволяет уточнить содержание понятия «состояние», определить его структурные характеристики, а значит и параметры, по которым оно должно оцениваться. На этой основе можно получить достаточно объективные представления о поведении и характере функционирования природного комплекса.

Понятием «состояние» пользуются кибернетики, биологи, психологи, медики и ряд других специалистов. В обобщенном виде, исходя из анализа работ в выше перечисленных областях, можно заключить, что состояние ландшафта должно характеризоваться некоторой информацией о нем, наилучшим набором чисел, определенной совокупностью происходящих процессов. Такая информация отражает соотношение параметров структуры и функционирования ПТК. Таким образом, состояние ландшафта – это определенное соотношение параметров структуры и функционирования в какой-либо промежуток времени, в течение которого конкретные воздействия на входе (солнечная радиация, осадки и т.п.) трансформируются в определенные функции (сток, некоторые другие гравигенные потоки, прирост фитомассы и т.д.) на выходе.

В определениях состояния в смежных науках не фигурировало представление о длительности времени, в течение которого оно наблюдается, то есть это безразмерная величина. Но подчеркивалась важность положения о соотношении входной и выходной функций в определенных состояниях. Для ПТК входная функция практически не меняется, например, при малых изменениях скорости ветра, температуры воздуха, которые не вызовут изменений в испарении, приросте биомассы растений, остывании почвы и т.д.

С учетом этих соображений предложено понятие «состояния» ПТК как …определенное соотношение параметров структуры и функционирования в какой-либо промежуток времени, в течение которого конкретные воздействия на входе (солнечная радиация, осадки и т.п.) трансформируются в определенные функции (сток, некоторые другие гравигенные потоки, прирост фитомассы и т.д.) на выходе.

В связи с этим, состояние природного комплекса не имеет четких временных границ, т.е. является безвременной величиной. Поэтому большинство выделенных состояний природных комплексов имеет длительность, совпадающую со временем существования одного или нескольких процессов, характерных для данного состояния.

Выделяемые состояния ПТК могут наблюдаться в течение различных отрезков времени: если для одних длительность изменяется по вполне определенным правилам, то для других – это случайная величина. Примером закономерного изменения длительности могут служить дневные и ночные состояния. Известно, что продолжительность дня и ночи изменяется в соответствии с вращением Земли вокруг Солнца. Противоположным примером, когда продолжительность состояния меняется как случайный процесс, служат ветреные, пасмурные, морозные и другие метеосостояния.

Исключение из этого правила лишь два состояния – суточные и годичные. Они имеют строго фиксированную продолжительность во времени и определены особенностями Земли как планеты Солнечной системы. Их длительность определяется вращением планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца, скорость которых остается практически неизменной.

Таким образом, может быть выделено множество состояний природных территориальных комплексов. Классифицировать их можно по тому входному воздействию (процессу), которое вызывает данное состояние ПТК. Такие классификации разрабатываются и их может быть несколько: по длительности проявления, по характеру входного воздействия (одного или нескольких процессов), по особенностям выходных функций или результатам функционирования в данное состояние и по другим параметрам.

Детальная классификация состояний ПТК разработана Н.Л. Беручашвили. Как можно видеть из табл. 9, выделено около 10 конкретных состояний ПТК или их групп.

Характерными примерами групп состояний служат метеосостояния и состояния, связанные с сукцессиями растительности.

Наиболее дробная классификация разработана для суточных состояний или стексов (по Н.Л. Беручашвили). Для суточных состояний фаций (элементарных природных комплексов) наиболее характерными являются их классы и определяются по характеру входных воздействий. Выделено четыре класса стексов:

— солярные – с превалирующей ролью трансформации солнечной энергии;

— гидрогенные – обусловлены особенностями влагооборота;

— гравигенные – связаны с потоками гравигенного характера;

— катастрофические – прочие стексы, возникающие при катастрофических явлениях (пиро-генные и др.).

Для некоторых классов выделяются подклассы. С учетом выходных функций выделяются типы стексов. Принципы классификации типов стексов на подтипы, роды и виды приведены в работе Н.Л. Беручашвили и В.К. Жучковой (Методы комплексных физико-географических исследований, 1997).

Классификация состояний ПТК по их длительности

Характер входных процессов

Характер выходных функций

Несколько ми-нут – несколько часов

(изменение влжности воздуха, давления)

Изменения диска солнца при смене облачности

Изменение интенсивности фотосинтеза, транспирации

От нескольких часов до суток

Внутрисуточные (пасмурные, солнечные)

Динамика гравигенных процессов, гидрологических процессов

Снос эрозионного материала по склонам

Смена дня и ночи

Смена суточных ритмов гидрологических процессов, функционирования биоты

Циркуляционные состояния (смена циклонических, антициклонических и др. процессов)

Атмосферные фрон-ты, смена воздушных масс, типов погод

Осадки, облачность, динамика процессов фотосинтеза и вегетации растений (осенью при сильном ветре опадает листва)

От несколь-ких недель до нескольких месяцев

Фазы годового цикла (сезонность)

Сезонная смена воздушных масс, изменение высоты солнца, продолжительность светового дня

Фитоценотические фазы изменения первичной продукции, смена типов погод и воздушных масс, фенологические фазы веге-тации растений и сезонность жизни животных

Полугодия, календарный год

Тенденции атмосферной циркуляции, характера сезонов и тенденций в развитии ландшафтов

Колебания уровня грунтовых вод, продукции биомассы, поверхностного стока и т.д.

От несколь-ких десятилетий до 100 лет

Смена типов фитоценозов, растительных формаций

Изменение типов ландшафтов

От нескольких десятилетий до нескольких тысячелетий

Смена климатических поясов

Изменение ландшафтной структуры материков

Функционирование при кратковременных состояниях

В приведенной выше классификации по длительности кратковременные состояния ПТК продолжаются от нескольких минут до суток. Один из важнейших природных процессов внутри суток – смена дня и ночи, что определяет ритмичность поступления солнечной энергии в ПТК. В зависимости от того, получает ли природный комплекс солнечную энергию или, наоборот, теряет тепло, или эти составляющие трансформации солнечной энергии близки к нулю, выделяются дневные, вечерние, ночные и утренние состояния ПТК. Основные различия в функционировании этих состояний будут выражаться в изменениях составляющих трансформации солнечной энергии и, как результат, в изменениях тесно связанных с ними влагооборота и биогеоцикла. Это такие природные процессы, как, например, образование росы, тумана, изменений в испарении и транспирации.

Дневные, ночные и другие состояния имеют разную длительность и зависимость от широты, на которой расположен ПТК, а также от времени года. Как известно, в Москве, например, продолжительность дня (от восхода до захода солнца) меняется в течение года от 7 до 17 часов 30 минут, тогда как в полярных широтах в летний период день может продолжаться круглые сутки. Соответственно меняется и продолжительность других частей суток.

В течение суток могут наблюдаться и другие процессы, которые влияют на функционирование ПТК и вызывают новые их состояния. Наиболее изменчивы условия облачности. Они во многом определяют количество поступающей солнечной радиации. По этой причине выделяют аэросостояния, продолжительность которых колеблется от нескольких минут до нескольких часов. Состояния ПТК, связанные с изменением диска солнца при переменной облачности называются гештальтами. Основное различие между этими состояниями – повышение интенсивности фотосинтеза, транспирации и температуры воздуха в ПТК при ярком солнце и ее понижение при затенении его облаком: так чередуются пасмурные и солнечные состояния ПТК.

Помимо аэросостояний в течение суток могут наблюдаться и другие, связанные с изменениями погоды: с дождем, снегом, сильным ветром и другими явлениями, продолжи-тельность которых различна. Поскольку в основном они зависят от метеоусловий, их называют метеосостояниями. Некоторые метеосостояния продолжаются более суток (иногда дождь, снег могут идти неделю), поэтому возникает вопрос о их классификационной принадлежности, т.е. можно ли считать их кратковременными. По-видимому, входные воздействия одного типа могут приводить к разным состояниям ПТК в зависимости от их продолжительности, так как вызывают разные выходные функции. Состояние с дождем, продолжающимся несколько дней, следует относить к одному из средневременных состояний – циркуляционному.

Для некоторых ПТК можно выделить и другие специфичные внутрисуточные состояния с соответствующим функционированием. В склоновых комплексах, например, часто отмечается в течение суток развитие осыпных процессов. Однако важно отметить, что в подавляющем большинстве случаев внутрисуточное функционирование изменяется в сравнительно небольших масштабах, часто захватывающих только некоторую часть потоков или круговоротов. Значительно реже происходит при кратковременных состояниях радикальная перестройка всего механизма функционирования ПТК. Это случается лишь при катастрофических явлениях: наводнениях, ураганах, пожарах, оползнях и т.д.

Суточное функционирование ПТК и циркуляционные состояния

Суточный цикл, вызванный вращением Земли вокруг своей оси, хорошо выражен в очень многих природных процессах, особенно биологических. Поскольку скорость вращения Земли остается практически постоянной, то суточное состояние ПТК имеет строго фиксированную продолжительность – 24 часа 3 минуты 56,55 секунд звездного времени (средние солнечные сутки), хотя она и колеблется в течение года. Благодаря этому обстоятельству суточные состояния ПТК оказались к настоящему времени наиболее изученными.

Эти суточные состояния структуры и функционирования ПТК, связанные с сезонной ритмикой, погодными условиями и динамической тенденцией развития применительно к наименьшему природному комплексу – фации – было предложено Н.Л. Беручашвили называть стексами.

Природные процессы, длительность которых превышает сутки, но имеет разную продолжительность, также могут определять специфичное функционирование ПТК и выражаться в особых состояниях природных комплексов. Одними из наиболее характерных средневременных являются циркуляционные состояния. Их назвали так в связи с тем, что изменение погодных условий, приводящих к перестройке функционирования ПТК, смена воздушных масс на определенной территории приводит к возникновению таких явлений, как атмосферные фронты, осадки, туманы, ветры и т.д.

В самом общем виде можно сказать, что циркуляционные состояния ПТК определяются воздушной массой, которая находится или перемещается через природный комплекс. Нельзя не отметить, что быстрая смена воздушных масс (не менее трех в сутки) может привести к смене циркуляционных состояний, так как за это время не успеет в полной мере измениться функционирование ПТК. В то же время при длительном «стоянии» одной воздушной массы в природном комплексе может произойти смена характера функционирования, а следовательно, и самого состояния ПТК, например, может быть длительное иссушение почвы, что вызовет прекращение роста растительности или ее полное отмирание.

Внутригодовые фазы функционирования ПТК

Очевидно, что многие состояния можно рассматривать и самостоятельно, и как комбинации вполне определенных более коротких состояний. Состояния ПТК, длящиеся от нескольких недель до одного или двух месяцев, были хорошо исследованы в полевых экспедиционных условиях.

На базе этих исследований были выделены следующие восемь фаз состояний фаций:

1) ранневесенняя – смена отрицательных температур воздуха на положительные, снеготаяние, первый максимум миграции животных и предвегетационные процессы растительности;

2) поздневесенняя – окончание заморозков и оттаивание почвы, максимальная активность элювиальных и гидротермических процессов рельефообразования, промачивание почвы, формирование летнезеленой части растительности и активизации почвенных животных;

3) летняя – устойчивая высокая температура воздуха и прогревание почвы, максимальная напряженность процессов роста, расхода элементов минерального питания и почвенной влаги, интенсивное поедание растений животными и разложение органической массы;

4) позднелетняя – спад температуры воздуха и максимальный прогрев почвы, прекращение роста растений, начало перестройки биоты к перенесению холодного периода;

5) осенняя – период заморозков, отмирание летнезеленой части растительности, второй максимум миграции животных;

6) предзимняя – смена положительных температур воздуха на отрицательные, формирование снежного покрова, завершение активной деятельности биоты;

7) зимняя — выхолаживание воздуха (безоттепельный период) и промерзание почвы, снегонакопление, пассивное состояние биоты;

8) позднезимняя – наступление умеренной продолжительности светлой части суток и резкое возрастание инсоляции, устойчивое повышение температуры воздуха и минимальное количество тепла в почве, начало перестройки биоты к активному существованию.

Название этих фаз показывает, что они являются составляющими еще более длительных отрезков года – сезонов. Смена сезонов вызывает изменение процессов функционирования ПТК. Особенно много сведений о сезонах года собрано фенологами. Собственно ландшафтных исследований, направленных на изучение функционирования природных комплексов по сезонам, еще очень мало.

Проведение полевых ландшафтных исследований природных процессов в ландшафтах позволило выделить в течение года и другие фазы:

1) относительного биотического покоя с очень замедленным распадом органического вещества (поздняя осень — ранняя весна). В это время промерзает почва, образуется ледовый покров на водоемах, повсюду лежит снежный покров. Переход в следующую фазу знаменуется интенсивным снеготаянием и поверхностным стоком талых вод по логам, балкам, оврагам, половодьем рек;

2) активного биологического круговорота вещества (поздняя весна – позднее лето) с накоплением живого вещества и связанного с этим минеральным круговоротом веществ и газоводообменом с поглощением солнечной энергии, процессом интенсивного разложения мертвого вещества (при активнейшем участии микроорганизмов) с выделением энергии, с последующим превращением его в почве. В эту фазу выпадает наибольшее количество атмосферных осадков, почти не дающих поверхностного стока и расходуемых на физическое испарение, транспирацию и частичное промачивание почвы;

3) накопление мертвого органического вещества и атмосферной влаги в почве (осень). В эту фазу происходит влагозаряд почвы и почвообразующих пород.

Таким образом, функционирование ландшафтов, отражаемое в выше описанных фазах, основано на интенсивности воспроизводства биомассы и согласуется с сезонными изменениями гидротермических условий. Такие периоды квалифицируются сезонными ритмами ландшафтов, но не фазами, как это может показаться.

Сезоны хорошо маркируются такими процессами, как фенофазами характерных растений и миграционными перемещениями животных. Целесообразно именовать такие временные периоды подсезонами и сезонами.

Годичное функционирование

Четко фиксированным во времени состоянием природных комплексов можно считать годичный цикл. Он, как и суточный, определяется планетарными причинами и связан с обращением Земли вокруг Солнца. Тропический год, как известно, равен 365 суткам 5 часам

46 секундам среднего солнечного времени. Годичный цикл является рубежом, отделяющим средневременные состояния от длительновременных.

На сегодняшний день существует серия подходов по определению годичного цикла: разные календари, разные даты отсчета времени и т.д. В сезонных циклах выделяют сухие и влажные сезоны, холодные и теплые. Тем не менее, различия между годичными циклами и состояниями ландшафтов гораздо меньше, чем для сезонных, внутрисезонных и суточных.

Функционирование природных комплексов в состояниях продолжительностью более одного года изучено лишь в самом общем виде. Количественные характеристики, как правило, вычисляются лишь для отдельных параметров, что позволяет определить ход только этих процессов. Например, это могут быть климатические циклы, где прослеживаются колебания увлажненности и изменения температуры воздуха: такие 11-ти летние и 90-летние циклы известны. Климатические циклы вызывают изменения в ходе таких элементарных процессов функционирования, как в выходе фитомассы, стоки и пр.

Различают другие длительновременные состояния, например, возрастные, обусловленные воздействием антропогенных факторов и естественной динамикой растительности. Эти биогенные состояния ПТК могут продолжаться от нескольких лет до десятков и даже сотен лет.

Например, в темнохвойной тайге выделяют три типа переменных состояний фаций: активизации – отсутствие древостоев или господство в них мелколиственных пород; нормализация – спелые древостои; стагнации – распадающиеся крупнолесья и мелколесья. Каждое такое состояние длится приблизительно 40-50 лет.

Источник статьи: http://3ys.ru/teoreticheskie-i-prikladnye-voprosy-landshaftovedeniya/ritmy-zhizni-landshafta-sutochnye-pogodnye-sezonnye-godichnye-mnogoletnikh-tsiklov.html