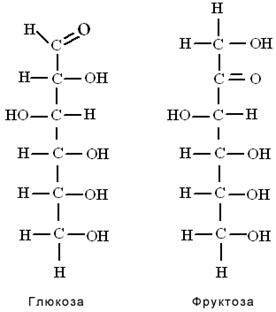

Глюкоза фруктоза структурные формулы

На этом уроке мы с вами изучим, пожалуй, одну из самых вкусных составляющих нашей пищи – углеводы. Узнаем историю их открытия и названий, рассмотрим классификацию и состав углеводов. Проведем несколько интересных экспериментов, демонстрирующих их свойства.

I. Учебный фильм по теме: “Углеводы”

II. Классификация углеводов

Название углеводы появилось примерно в начале 19 века, когда был выполнен впервые анализ этих соединений. Оказалось, что состав углеводов можно выразить формулой, в которой на 1 атом углерода приходится определенное количество молекул воды, т.е. уголь и вода. Тогда еще ничего не было известно о структуре, и название прижилось.

Это более старинное их название. При этом далеко не все соединения, которые относятся к классу углеводов, являются на вкус сладкими.

Углеводы наряду с белками и жирами входят в состав практически всех живых организмов, особенно в состав растений. Хорошо известно, что практически вся современная жизнь существует благодаря тому, что в растениях, в зеленых растениях, происходит синтез углевода глюкозы.

В процессе этого синтеза, кроме глюкозы, которая получается из углекислого газа и воды, выделяется еще и кислород. Именно благодаря этому зеленые растения обеспечивают нас нужным кислородом для дыхания. Поскольку процесс требует затрат энергии, и довольно больших затрат, растения берут эту энергию из солнечного света, преобразуя его таким образом в простейший и наиболее распространенный углевод – глюкозу.

Интересно, что, в отличие от многих других органических соединений, наиболее распространенные углеводы не принято даже в научной среде называть по-научному, т.е. по систематической номенклатуре. Это становится очевидным при попытке назвать. Попробуйте сказать. Вместо сахара ученые говорят сахароза, но попробуйте сказать вместо сахарозы a-глюкопиронозил, β-фруктофуранозид. Это не самое удобное из названий. Аналогичным путем называются и другие углеводы, причем по строгой номенклатуре ИЮПАК их название еще более трудно произносимо.

И поэтому чаще всего используют еще старинные тривиальные названия, которые связаны либо с источником, либо со свойствами.

Современные данные по строению позволили выяснить, что практически все углеводы содержат гидроксильные группы, а также карбонильные группы. Либо альдегидные, либо кетоные, т.е. углеводы являются либо полигидроксиальдегидами, либо полигидроксикетонами.

Кроме того, что в углеводы входят альдегидные и гидрокси группы, их еще классифицируют по способности к гидролизу, т.е. углеводы делят на три основных типа.

Те углеводы, которые гидролизу не подвергаются, т.е. в результате реакции с водой в присутствии кислотного катализатора не изменяются, называются моносахариды. Типичные моносахариды– глюкоза и фруктоза.

Углеводы, которые при гидролизе распадаются на несколько моносахаридов, от 2 до 20, называют олигосахариды. Типичные олигосахариды – сахароза, которая при гидролизе превращается в смесь глюкозы и фруктозы.

И, наконец, в природе очень распространены сложные полимерные образования, чаще всего на базе глюкозы. Они уже называются полисахаридами, поскольку при гидролизе такого полисахарида образуются от тысяч до десятков тысяч моносахаридов.

Например, самые распространенные природные полисахариды – это крахмал и целлюлоза, которые составляют основную массу очень многих растительных объектов. Сами моносахариды еще классифицируют по количеству атомов углеродов, входящих в одну молекулу.

Бывают трехуглеродные моносахариды, 4, 5, 6. Наиболее распространены в природе моносахариды с 5 атомами углерода, их называют пентозы. И с 6 атомами углерода, их называют гексозы. Наиболее известны нам гексозы. Это глюкоза и фруктоза. И в школьном курсе принято хорошо помнить название двух пентоз – рибоза и дезоксирибоза, которые входят в состав сложных молекул.

В природе наиболее распространены углеводы — моносахариды, в молекулах которых содержится пять углеродных атомов (пентозы) или шесть (гексозы).

III. Моносахариды

Моносахариды – гетерофункциональные соединения, в состав их молекул входит одна карбонильная группа (альдегидная или кетонная) и несколько гидроксильных.

возможно и такое обозначение глюкозы и фруктозы:

Из этих формул следует, что моносахариды – это альдегидоспирты или кетоноспирты.

IV. Строение глюкозы C6H12O6

Фильм: “Глюкоза и ее изомеры”

Экспериментально установлено, что в молекуле глюкозы присутствуют альдегидная и гидроксильная группы.

В результате взаимодействия карбонильной группы с одной из гидроксильных глюкоза может существовать в двух формах: открытой цепной и циклической.

В растворе глюкозы эти формы находятся в равновесии друг с другом.

Например, в водном растворе глюкозы существуют следующие структуры:

Циклические α- и β-формы глюкозы представляют собой пространственные изомеры, отличающиеся положением полуацетального гидроксила относительно плоскости кольца. В α-глюкозе этот гидроксил находится в транс-положении к гидроксиметильной группе -СН2ОН, в β-глюкозе – в цис-положении. С учетом пространственного строения шестичленного цикла формулы этих изомеров имеют вид:

Явление существования веществ в нескольких взаимопревращающихся изомерных формах было названо А. М. Бутлеровым динамической изомерией. Позднее это явление было названо таутомерией (от греческого tauto – «тот же самый» и meros – «часть».

В твёрдом состоянии глюкоза имеет циклическое строение. Обычная кристаллическая глюкоза – это α- форма. В растворе более устойчива β-форма (при установившемся равновесии на неё приходится более 60% молекул). Доля альдегидной формы в равновесии незначительна. Это объясняет отсутствие взаимодействия с фуксинсернистой кислотой (качественная реакция альдегидов).

Для глюкозы кроме явления таутомерии характерны структурная изомерия с кетонами (глюкоза и фруктоза – структурные межклассовые изомеры)

и оптическая изомерия:

V. Физические свойства глюкозы

Глюкоза – бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, сладкое на вкус (лат. «глюкос» – сладкий):

1) она встречается почти во всех органах растения: в плодах, корнях, листьях, цветах;

2) особенно много глюкозы в соке винограда и спелых фруктах, ягодах;

3) глюкоза есть в животных организмах;

4) в крови человека ее содержится примерно 0,1 %.

Некоторые лягушки нашли применение глюкозе в своём организме — любопытное, хотя и гораздо менее важное. В зимние время иногда можно найти лягушек, вмёрзших в ледяные глыбы, но после оттаивания земноводные оживают. Как же они ухитряются не замёрзнуть насмерть? Оказывается, с наступлением холодов в крови лягушки в 60 раз увеличивается количество глюкозы. Это мешает образованию внутри организма кристалликов льда. Все мы знаем о том, что глюкоза — основной энергетический субстрат организма. Хоть и содержит она калорий вдвое меньше чем жиры, но окисляется намного быстрее и легче, чем любые другие вещества, способные поставлять организму энергию. Все углеводы всасываются в кишечнике. Существует так называемый, «гликемический индекс», который позволяет нам сравнить скорость всасывания отдельных углеводов. Если принять скорость всасывания глюкозы за 100, то, соответственно, величина для фруктозы 43, маннозы — 19, пентозы 9-15. Глюкоза компонент внутренний среды как позвоночных, так и беспозвоночных. Наиболее постоянен уровень глюкозы в крови натощак у человека и высших позвоночных животных. Напомним, что кровь человека содержит 70-120 мг/? глюкозы. Птицы отличаются очень высоким уровнем сахара крови (150-200 мг/?), что обусловлено их очень высоким метаболизмом. Но самым высоким содержанием сахара в организме отличаются пчелы (до 3000 (!) мг/?). Не зря они приносят нам мед. такого содержания в организме сахара (глюкоза+фруктоза) нет более ни у одного живого существа. 90% жировой ткани образуется из глюкозы и лишь 10% — из липидов. Отсюда становится понятным чего стоят все эти «нейтрализаторы жиров в кишечнике» и т.д. Единственным реальным способом уменьшить количество жировой ткани является ограничение в рационе углеводов. В организме человека в спокойном состоянии 50% всей глюкозы потребляется головным мозгом, 20% эритроцитами и почками, 20% мышцами и только какие-то жалкие 10% глюкозы остается на другие ткани. При интенсивной мышечной работе потребление мышцами глюкозы может возрасти до 50% от общего уровня за счет чего угодно, но только не за счет головного мозга. Чем выше уровень тренированности, тем больше мышцы используют в качестве энергии жирные кислоты и тем меньше глюкозу. В организме высококвалифицированных спортсменов 60-70% энергетического обеспечения мышц достигается за счет использования жирных кислот и лишь 30-40% за счет использования глюкозы.

Учебный фильм по теме: “Углеводы”

Источник

Углеводы. Важнейшие гексозы: глюкоза и фруктоза, их строение.

Углево́ды (сахара́, сахариды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Глюко́за (C 6 H 12 O 6), или виноградный сахар, или декстроза встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара. Является шестиатомным сахаром (гексозой). Глюкозное звено входит в состав ряда ди- (мальтозы, сахарозы и лактозы) и полисахаридов (целлюлоза, крахмал).

Глюкоза может восстанавливаться в шестиатомный спирт (сорбит). Глюкоза легко окисляется. Она восстанавливает серебро из аммиачного раствора оксида серебра и медь(II) до меди(I).

Проявляет восстановительные свойства. В частности, в реакции растворов сульфата меди(II) с глюкозой и гидроксидом натрия. При нагревании эта смесь реагирует с обесцвечением (сульфат меди сине-голубой) и образованием красного осадка оксида меди(I).

Образует оксимы с гидроксиламином, озазоны с производными гидразина.

Легко алкилируется и ацилируется.

При окислении образует глюконовую кислоту, если воздействовать сильными окислителями на её гликозиды, и гидролизовать полученный продукт можно получить глюкуроновую кислоту, при дальнейшем окислении образуется глюкаровая кислота.

Фруктоза, или плодовый сахар C6H12O6 — моносахарид, который в свободном виде присутствует почти во всех сладких ягодах и плодах. Фруктоза имеет такую же, как и глюкоза, молекулярную формулу (С6Н12О6), но является не полиоксиальдегидом, а полиоксикетоном. Молекула фруктозы содержит три асимметрических атома углерода, причем конфигурация у них такая же, как и у соответствующих атомов в молекуле глюкозы. Итак, фруктоза — изомер и «близкий родственник» глюкозы. Она хорошо растворима в воде, имеет сладкий вкус (примерно в 3 раза слаще глюкозы). Фруктозе свойственны многие реакции, свойственные глюкозе (образование полиэфиров, брожение)

Фруктоза также наиболее часто встречается в циклических формах (альфа — или бета-), но, в отличие от глюкозы, в пятичленных. В водных растворах фруктозы имеет место равновесие:

|

Фруктоза дает общие р-ции на кетозы, проявляет восстанавливающие св-ва, образует ряд характерных производных благодаря карбонильной группе, в частности фенилозазон (II), идентичный фенилозазонам глюкозы и маннозы.

При восстановлении карбонильной группы фруктозы образуются сорбит и маннит.

Фруктоза не устойчива в щелочах и к-тах и может полностью разрушаться в условиях кислотного гидролиза полисахаридов или гликозидов (напр., при нагр. с 2 н. H2SO4 при 100оC в течение неск. часов), при котором обычные альдозы не подвергаются деструкции.

Проба Селиванова — качественное обнаружение фруктозы. При нагревании пробы с фруктозой в присутствии резорцина и соляной кислоты появляется вишнево-красное окрашивание.

|

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник