Как вырастить свои саженцы?

Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

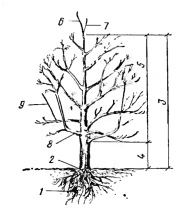

1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).

Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.

На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

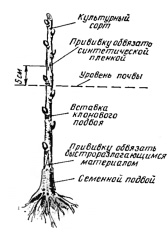

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Похожие публикации:

Вишня войлочная

Сейчас уже трудно представить себе дальневосточный сад без этой вишни. Рано весной стройные, компактные кусты ее от основания ветвей до верхушек бывают сплошь покрыты белоснежными цветками. В это время они напоминают огромные букеты, привлекающие своим ароматом много пчел. Не менее декоративна войлочная вишня в июле, когда ветки, нагруженные гирляндами ярких ягод, сгибаются к земле. По вкусу ягоды нежные, сочные, при.

Особенности обрезки деревьев разных возрастов

Как только сойдет снег и подсохнет почва, еще до распускания почек необходимо приступить к обрезке поврежденных плодовых деревьев. Провести ее надо обязательно. Оставшиеся сухие и сильно поврежденные ветви могут стать рассадником грибных болезней. Летом на подмерзших деревьях листьев распускается в 2—3 раза меньше, чем в обычные годы. В результате продуктов фотосинтеза образуется недостаточно для восстановления дере.

Болезни и раны на ослабленных деревьях в саду

С первыми лучами мартовского солнца побывайте в саду, приглядитесь к плодовым деревьям. В этом году внимательный внешний осмотр их ранней весной особенно важен. В суровую зиму почти во всех садах нечерноземной зоны от морозов страдает кора и древесина плодовых деревьев. Летом на еще не огрубевшей коре, штамбе и скелетных ветвях деревьев в возрасте от 1 года до 15 лет после длительной жаркой погоды и последовавших .

Перепрививка плодовых деревьев

Каким образом провести замену сорта? Конечно, можно приобрести саженцы в питомниках и посадить их на новые места, можно выкорчевать старое дерево и на его место посадить новое. Как правило, у садоводов на давно освоенном участке пустых мест нет, а корчевать дерево у садовода рука не поднимается, да и сделать это физически трудно. Раньше считалось наилучшим, если из десяти яблонь в саду будет по три дерева летних и о.

Мы в социальных сетях:

✉ написать нам

Источник статьи: http://www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai/sovety-sadovodam/kak-vyrastit-svoi-sazhenczy

Выращивания саженцев плодовых деревьев

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20 0 С днем и не ниже 6-8 0 С ночью. Пикируют ключками или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/tekhnologiya-vyrashchivaniya-sazhentsev-plodovykh-derevyev