Факторы формирования ландшафта

15. Факторы формирования ландшафта

Взаимосвязанные внутренние и внешние процессы, под влиянием которых формируется ландшафт

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «Факторы формирования ландшафта» в других словарях:

факторы формирования ландшафта — Взаимосвязанные внутренние и внешние процессы, под влиянием которых формируется ландшафт. [ГОСТ 17.8.1.01 86] Тематики ландшафты Обобщающие термины изменения ландшафтов … Справочник технического переводчика

ГОСТ 17.8.1.01-86: Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения — Терминология ГОСТ 17.8.1.01 86: Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения оригинал документа: 26. Антропогенное воздействие на ландшафт Влияние производственной и непроизводственной деятельности на свойства ландшафта Определения термина из … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Евразия — (Eurasia) Содержание Содержание Происхождение названия Географические характеристики Крайние точки Евразии Крупнейшие полуострова Евразии Общий обзор природы Границы География История Страны Европы Западная Европа Восточная Европа Северная Европа … Энциклопедия инвестора

Герд, Александр Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Герд. Александр Сергеевич Герд Дата рождения: 23 июня 1936(1936 06 23) (76 лет) Научная сфера … Википедия

СССР. Естественные науки — Математика Научные исследования в области математики начали проводиться в России с 18 в., когда членами Петербургской АН стали Л. Эйлер, Д. Бернулли и другие западноевропейские учёные. По замыслу Петра I академики иностранцы… … Большая советская энциклопедия

Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… … Медицинская энциклопедия

Дериватив — (Derivative) Дериватив это ценная бумага, основанная на одном или нескольких базовых активах Дериватив, как производный финансовый инструмент, виды и классификация ценных бумаг, рынок деривативов в мире и России Содержание >>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Швейцария — (Schweiz) Содержание это ( нем. die Schweiz, фр. la Suisse, итал. Svizzera, ром. Svizra), официальное название Швейцарская конфедерация (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confйdйration suisse, итал. Confederazione Svizzera, ром.… … Энциклопедия инвестора

Грузинская Советская Социалистическая республика — (Сакартвелос Сабчота Социалистури Республика) Грузия (Сакартвело). I. Общие сведения Грузинская ССР образована 25 февраля 1921. С 12 марта 1922 по 5 декабря 1936 входила в состав Закавказской федерации (См. Закавказская… … Большая советская энциклопедия

Портрет итальянского Ренессанса — Сандро Боттичелли. «Портрет юноши с медалью Козимо Медичи». 1470 1477. Уффици, Флоренция Портрет итальянского … Википедия

Источник статьи: http://normative_reference_dictionary.academic.ru/84717/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0

Ландшафтообразующие факторы

Для понимания структуры и внутриландшафтных связей необходимо рассмотреть подробнее ландшафтообразующие факторы – природные компоненты и их свойства, определяющие характер данного ландшафта.

Важным компонентом ландшафта являетсявоздух, а точнее нижняя часть атмосферы – тропосфера, которая характеризуется химическим составом, количеством и составом солнечной радиации и климатом. Главные химические компоненты воздуха – азот ( 75% массы), кислород ( 23%) и двуокись углерода ( углекислый газ, 0,05%). Содержание водяного пара колеблется от 0,2 до 2,6%. В небольшом количестве содержатся инертные газы ( в основном аргон), озон, окиси азота и углерода. Азот является исходным материалом для синтеза органических веществ, но его потребление на эти цели весьма невелико и не влияет на общее состояние атмосферы. Кислород является исходным материалом для дыхания животных и растений. Углекислый газ является главнейшим исходным материалом для процесса фотосинтеза, при котором происходит синтез органического вещества и как побочный продукт выделяется кислород. Процесс фотосинтеза является практически единственным первоисточником органического вещества на Земле и важным регулятором химического состава атмосферы. Интенсивность и продуктивность фотосинтетической деятельности растений зависит от содержания углекислоты в атмосфере, а условия дыхания животных и человека – от содержания кислорода. Весь кислород атмосферы усваивается организмами за 2000лет, а углекислый газ за 300 – 400 лет. Вещественный состав атмосферы достаточно постоянен, кроме содержания водяного пара, но внутри ландшафта меняется. Особенно заметны могут быть эти изменения в нижних ярусах леса, в траве. Очень велико может быть антропогенное влияние на состав воздуха. В основном оно выражается в выбросах в атмосферу двуокиси углерода. Пыли и ряда загрязняющих химических веществ – поллютантов, неблагоприятно влияющих на растительность, животных и самого человека. К таковым относятся окиси азота, моноокись углерода, окислы серы, тяжелых металлов, синтетические химические вещества. Высокая концентрация поллютантов может привести к гибели растений и отравлению почвы. В свою очередь растения оказывают влияние на состав атмосферы в процессе фотосинтеза, а также задерживая пыль и вредные химические вещества. Кроме того, ряд растений выделяет в атмосферу эфирные масла, смолы и фитонциды, благоприятно действующие на человека. На состав атмосферы оказывает влияние вулканическая деятельность, лесные пожары и грозы.

Солнечная радиация — электромагнитное излучение солнца — является источником энергии для процесса фотосинтеза, для холоднокровных животных и определяет климатические процессы в атмосфере. Состав солнечной радиации, соотношение видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой частей спектра влияет на температурный режим , на процесс фотосинтеза, на животных и микроорганизмы и, в свою очередь, изменяется под их влиянием. Для процесса фотосинтеза важно соотношение прямой и рассеянной радиации. Фотосинтетически активная радиация (ФАР) это основная часть видимого света, излучение с длиной волн 400 -700нм, составляет 48% от суммарной . Тепловое излучение это инфракрасные волны длиной более 760 им. Оно составляет 45%. Ультрафиолетовая часть солнечной радиации с длиной волн менее 380нм ( 7% от общей суммы) неблагоприятно действует на живые организмы, в частности уничтожает микроорганизмы, на чем основано ее дезинфицирующее применение. Солнечная радиация может быть прямой или рассеянной, что влияет на содержание ФАР, которое в прямой радиации составляет 28 – 43%, а в рассеянной радиации 50 – 60% при облачном небе и до 90% при безоблачном. С этим связана важность такого метеорологического показателя , как количество ясных и пасмурных дней. Понятно, что растительный полог, в частности в лесу, влияет на этот показатель. Обстановка в ландшафте зависит от отношения количества отраженной радиации к поступившей, которое обозначается как величина альбедо. Для различных поверхностей альбедо колеблется: для болот оно составляет 10 -14%, для леса 15 -20%, для песка 37%, для чистого сухого снега 85-95%. То-есть компоненты ландшафта сами влияют на этот фактор, изменяя температуру.

Климаткак свойство атмосферы является важнейшим регулятором биологических процессов и целого ряда процессов в неорганическом мире. Для понимания ландшафтов наиболее существенны три показателя: температура воздуха, осадки и ветер. Температура воздуха влияет на жизнедеятельность всех живых существ, в частности на интенсивность фотосинтеза, процессы роста и т.д.

Температурный (тепловой) режим местности в глобальном масштабе определяется географической широтой местности. Количество солнечной радиации на единицу площади уменьшается по направлению от экватора к полюсам, определяясь высотой стояния солнца. С этим же связано различие в продолжительности дня и ночи по сезонам года на разных широтах. В зависимости от теплообеспеченности выделяют четыре тепловых пояса Земли – четыре крупных региона с однородными температурными характеристиками.

Тропический, где минимальная годовая температура воздуха больше ноля, средняя температура самого холодного месяца 15-20 градусов С, годовая амплитуда температуры менее 5 градусов и вегетация растений круглогодичная.

Субтропические (северный и южный), где минимальная температура менее ноля наблюдается не ежегодно, средняя температура самого холодного месяца больше 4 градусов, а самого теплого более 20 градусов и вегетация растений, в частности сельхозкультур, возможна в зимний период.

Умеренные (северный и южный), где устойчивые отрицательные температуры зимой, устойчивый снежный покров, наблюдаются весенние и осенние заморозки, а безморозный период не менее 70-80 дней.

Холодные ( северный и южный ), где устойчивые отрицательные зимние температуры, снежный покров, вегетационный период не более 1,5 — 2 месяцев, а заморозки возможны в этот период в любое время.

Важным показателем температурного режима являются среднемесячные температуры воздуха. Отрицательные температуры ограничивают рост растений ( а у теплолюбивых и само существование) и холоднокровных животных и насекомых. Слишком низкие отрицательные температуры вызывают обмерзание частей растений и даже полную их гибель. Это часто определяет северную границу распространения видов. Высокие положительные температуры также неблагоприятны для большинства растений. Критерием возможности развития ( полной вегетации и плодоношения) является сумма эффективных температур за вегетационный период ( от поздневесенних до раннеосенних заморозков). Для холодостойких культур эффективной считается температура +5 градусов, для сельхозкультур умеренных широт +10 градусов, для теплолюбивых +15 градусов. При этом для холодостойких достаточно суммы температур менее 1500 градусов, для умеренных 1500 – 2000, а для теплолюбивых более 2000 ( для риса 3500 -4000), хлопчатника 3000 – 4000 градусов).

Температурный режим регулирует жизненный цикл растений и животных, определяет наступление отдельных фаз развития ( распускание листьев, цветение, созревание плодов). В свою очередь, растительность, рельеф и другие компоненты ландшафта посредством воздействия на радиацию влияют на температурный режим. Существенное значение в этом отношении имеют теплофизические свойства почв, горных пород и воды ( теплопроводность и теплоемкость). Высокая теплоемкость и низкая теплопроводность воды по сравнению с породами суши вызывает различия между морским ( приморским) и континентальным климатом. Массы воды, нагреваясь летом, постепенно отдают это тепло в зимний период, согревая таким образом прилегающую сушу. Летом море нагревается медленнее , чем суша, и охлаждает соседние территории. Таким образом амплитуда температуры уменьшается. В меньшей мере эта разница наблюдается в суточной амплитуде. В центре континентов, удаленном от моря, амплитуда годовых и суточных температур существенно выше. Это также сказывается на росте и развитии растений.

Ветерявляется результатом общей циркуляции воздушных масс главным образом в тропосфере ( на высотах до 8000 – 18000 м). Среди характеристик ветровойдеятельности важны сила ветра, частота неблагоприятных ветров и сочетание ветра с температурой и влажностью воздуха. Сила ветра определяется по шкале Бофорта, где каждая градация имеет свое наименование. Например ветер скоростью 5 – 8 м/сек называется умеренным, 14 – 20 м/сек сильным, 20 – 25 м/сек бурей, более 30 м/сек ураганом. Частота ветров определяется числом дней в году с данной силой ветра Направление ветра зависит как от циклонической деятельности, так и от местных условий, в частности от рельефа. Существуют ветра местного происхождения – это горно-долинные ветра и морские бризы, дующие с моря на сушу. Ветер обеспечивает однородный состав воздуха на больших территориях, перераспределяет твердые осадки, обеспечивает опыление многих растений, формирует рельеф некоторых территорий. Он оказывает давление на стебли или стволы растений, формируя их конструкцию, существенно усиливает транспирацию растений. На обрабатываемых землях ветер может вызывать процессы эрозии. Растительность уменьшает силу ветра вплоть до полного прекращения под кронами густого леса. Наличие ветра существенно изменяет тепловые ощущения человека. Одна и та температура при наличии ветра воспринимается человеком как более низкая, чем при безветрии. Особенно это заметно при отрицательных температурах и высокой влажности воздуха.

Вцелом атмосферные осадки являются элементом глобального круговорота воды в системе океан – суша. Их распределение по поверхности материков является следствием общепланетарной циркуляции воздушных масс. Осадки как элемент климата в сочетании с температурой регулируют водный режим территории. Важнейшим показателем в этом отношении является отношение годовой суммы осадков к потенциальной испаряемости ( коэффициент увлажнения). Испаряемость, то-есть максимальное количество воды, которое может испариться с открытой водной поверхности за год, зависит от температуры. Режим увлажнения сказывается на интенсивности транспирации растений как непосредственно, так и через влажность почвы. По характеру увлажнения различают три области. Гумидные, где количество осадков превышает испаряемость и коэффициент увлажнения >1. В вегетационный период осадков достаточно в даже избыточно. Поэтому часто наблюдается заболачивание. Это зоны тайги и тундры и влажных тропиков. В аридных областях годовое количество осадков меньше, чем потенциальная испаряемость. Коэффициент увлажнения

Источник статьи: http://studopedia.ru/3_74103_landshaftoobrazuyushchie-faktori.html

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

факторы формирования ландшафта

Факторы, воздействующие на водные объекты через изменения поверхности речных водосборов и их загрязнение, особенно сильно сказываются на экологическом состоянии малых рек, их длина от 26—100 км. Малые реки играют решающую роль в формировании водных ресурсов, на их долю в европейской части России приходится около 80% среднего многолетнего стока. Поверхностный сток малых рек тесно связан с ландшафтом бассейна. Это обуславливает их уязвимость при интенсивном освоении водосбора. Увеличение доли сельхозугодий, вырубка лесов, осушение болот на их водосборах, строительство ферм без проведения сопутствующих природоохранных мероприятий и сброс в реки сточных вод без надлежащей очистки приводят к нарушению экологической обстановки, ускорению старения малых рек.[ . ]

ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННЫЙ — разновидность антропогенного ландшафта, особенности формирования и структуры которого обусловлены производственной деятельностью человека, связанной и с использованием мощных технических средств. Воздействие может быть прямым (механическое нарушение земель, растительности, затопление и т. п.) и косвенным (загрязнение промышленными выбросами, подкисление осадков, фактор беспокойства и т. д.).[ . ]

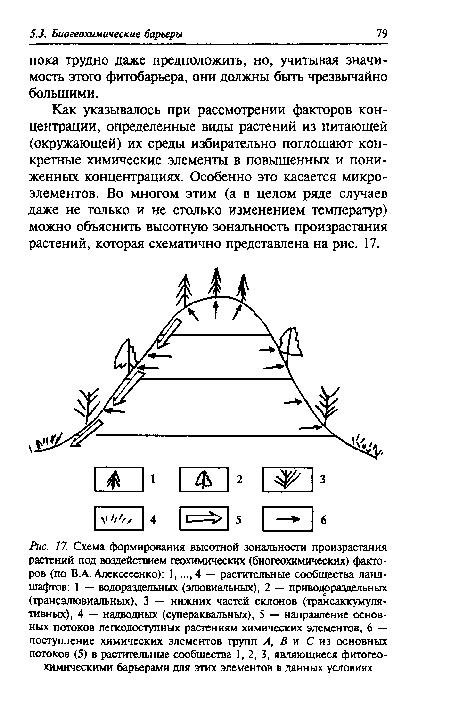

| Схема формирования высотной зональности произрастания растений под воздействием геохимических (биогеохимических) факторов (по В.А. Алексееенко) |  |

Южнее северной тайги для формирования мощного биострома всюду достаточно тепла, но здесь вступает в силу другой контролирующий фактор его развития — соотношение тепла и влаги. Своего максимального развития с лесными ландшафтами биостром достигает в местах оптимального соотношения тепла и влаги, где коэффициент увлажнения Высоцкого—Иванова и радиационный индекс сухости М. И. Будыко близки к единице.[ . ]

В горных районах важнейшим фактором формирования ландшафтов является снижение величины теплового баланса поверхности суши по мере роста высоты места над уровнем моря. Показателем снижения величины теплового баланса с высотой является падение температуры воздуха в среднем на 0,6°С на 100 м подъема, что соответствует перемещению на равнинах умеренного пояса приблизительно на 600 км в сторону полюса. В результате формируются вертикальные географические зоны, похожие, но не аналогичные зонам на равнинах. Структура вертикальной зональности (наборы или спектры зон) зависит от положения самой нижней зоны в том или ином географическом поясе и зоне, а также от высоты горной системы.[ . ]

По характеру воздействия техногенные ландшафты разделяются на две основные группы — горнопромышленные и промышленно-заводские (Федотов, 1985). Основное внимание исследователей было сконцентрировано на изучении первой группы ландшафтов (Гуртовая, Шоба, 1978; Биогеоценотические аспекты. 1980; Горячкин, 1981; Техногенные экосистемы. 1985; Трофимов и др., 1986; Федоров, Горюхин, 1987; Куприянов, 1989 и мн. другие), что было связано с необходимостью разработки методов рекультивации нарушенных земель, в то время как изучение территорий промышленных предприятий находится на начальной стадии. Актуальность изучения структуры и функциональной организации экосистем, находящихся в условиях постоянного антропогенного стресса, возрастает в связи с тем, что условия формирования биоты в условиях техногенного нарушения экосистемы до последнего времени не существовали как фактор эволюции (Криволуцкий, 1991).[ . ]

В статье обсуждаются вопросы о влиянии тектоники на формирование пространственно-временных структур, их отражении в особенностях геологического строения и современном ландшафте, представления о пликативных и слоисто-блоковых моделях, отражающих неоднородность (дискретность) распределения свойств геологической среды, связи геодинамически активных зон (ГАЗ) как потенциально опасных природных систем с фактором экологического риска.[ . ]

Таким образом, литогенная основа — один из важнейших факторов дифференциации ландшафтной сферы. Особенно велико ее значение в формировании классов ландшафтов, типовых структур и родовых признаков у урочищ и местностей. Вместе с тем она не автономное образование, а производное ландшафта, и недооценка этого обстоятельства в ландшафтоведении не менее опасна, чем переоценка литогенной основы в становлении природно-территориальных комплексов.[ . ]

Древнегреческий историк Геродот (484-425 гг. до н.э.) связывал процесс формирования у людей черт характера и установление того или иного политического строя с действием природных факторов (климата, особенностей ландшафта и др.).[ . ]

Одна из основных особенностей малой реки — тесная связь с окружающим ландшафтом. Процессы, происходящие на малом водосборе, быстро отражаются на состоянии реки, ее стоке, русловых процессах, в то время как факторы, определяющие формирование стока большой реки, в силу разновременности воздействия на растянутой в пространстве территории носят взаимно сглаживающий и более длительный характер. Поэтому помимо развития на малых реках гидрометеорологической сети необходимо создание в их бассейнах водно-балансовых станций. Анализ результатов их исследований на малых водосборах позволяет выявить не только качественные, но и количественные взаимосвязи составляющих параметров водно-теплового баланса, что в свою очередь дает возможность прогнозировать изменения этих величин под влиянием хозяйственной деятельности. Необходимо также учитывать, что гидрологический режим малых рек, как и всех других, формируется под воздействием общих процессов вековых и сверхвековых колебаний увлажненности территории и эволюции речного стока, а также местных природных особенностей.[ . ]

Распределение нефти и нефтепродуктов в вертикальном профиле почв тундровых ландшафтов имеет сложный характер и зависит как от природных, так и ог техногенных факторов. Основные техногенные факторы — состав и объемы техногенных потоков — определяют количество поступающего в почвы загрязнителя. Значительное влияние на вторичное перераспределение техногенных углеводородов оказывает время, прошедшее с момента загрязнения. Имеет место высокая динамичность процессов посттехногенного перераспределения поллютантов в вертикальном профиле почв, что приводит к усилению контрастности их внутрипочвенного распределения и формированию вторичных внутрипоч венных накоплений. Основные механизмы, определяющие закономерности миграции-аккумуляции нефти и нефтепродуктов в почвах — гравитационнокапиллярные и диффузионные силы, действующие во всех направлениях. Общее количество нефти и нефтепродуктов, удерживаемое почвой, зависит не только от свойств субстрата, но и от мощности профиля, доступного для проникновения загрязнителей.[ . ]

В региональном аспекте прогрессивным следует считать развитие комплексов в сторону оптимума-ландшафта. Один и тот же процесс в разных региональных условиях может определять различную направленность в развитии ландшафтных комплексов-Например, активные неотектонические поднятия на плоских низменностях, заболоченных на севере и засоленных на юге, обусловливают прогрессивное развитие комплексов, но эти же поднятия на расчлененных возвышенностях приводят к регрессивному развитию, заканчивающемуся образованием овражно-балочного бед-ленда. Или понижение уровня Каспийского моря — одновременно фактор прогрессивного развития прилегающих районов Прикаспийской низменности (дифференциация рельефа, рассоление почв, формирование полынно-злаковых группировок) и регрессивного развития усыхающих прибрежных аквальных ландшафтов.[ . ]

Важной, но далеко не решенной является проблема возраста почв. То же можно сказать и о проблеме скоростей формирования почв из породы и их трансформации под воздействием меняющейся среды. Специалистами, применяющими различные методы: сравнительно-географические, па-леопедологические и другие, накоплено немало фактов о существенных природных и антропогенных трансформациях почв в разных географических условиях. Собраны обширные материалы, характеризующие этапы развития голоценового почвообразования (Естественная и антропогенная, 1988; Антропогенная и естественная . 1989; Проблемы эволюции. 2003), палеопочвы голоцена (Bednarek, 1990; Holliday, 1992; журнал Catena, т. 34, 1998 и 41, 2000), темпы развития почв (Геннадиев, 1990; Stevens, Walker, 1970). Вместе с тем пока ещё много не ясно: как быстро почвы реагируют на изменение факторов, как быстро они восстанавливаются при нарушениях разного масштаба, за какое время они проходят стадии развития от породы (нуль момент почвообразования) до зрелого состояния и какова скорость отдельных почвообразовательных процессов. Такая слабая изученность проблемы связана с недостаточным использованием метода почвенных хронорядов. Причем в нашей стране пока мало работ по хронорядам дневных почв, хотя весьма детально изучены хроноряды погребённых почв. Неясной также остаётся, например, проблема распространённости полигенетичных почв. В этом отношении имеются крайние взгляды, от предположений о том, что все почвы полигенетичны, так как климат и ландшафты менялись повсеместно, до представлений о том, что большинство почв соответствуют современным условиям почвообразования, а реликтовые признаки распространены локально и лишь отчасти нарушают общую актуалистическую картину педогенеза.[ . ]

Глобальные и локальные эколого-геохимические изменения в биосфере, связанные с переживаемым сейчас начальным периодом формирования ноосферы, внесли свои коррективы в ранее существовавший процесс природной миграции. Таким образом, миграция химических элементов в биосфере (и в ее биогенных, а также техногенных ландшафтах) идет под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. При этом роль последних возрастает.[ . ]

В экологическом аспекте сооружаемый промышленный объект формирует условную зону отчуждения на компоненты окружающей природной среды. Формирование антропогенного ландшафта характеризуется количественными и качественными изменениями в зоне сооружаемого (и действующего) промышленного объекта. По времени формирования и развития антропогенного ландшафта следует выделить в самостоятельные группы факторы, сопровождающие собственно процесс сооружения, и факторы экологического воздействия в процессе эксплуатации промышленного объекта.[ . ]

Рассмотрим ход выполнения отдельных процедур при составлении синтетической карты экологических ситуаций (табл. 13). С помощью имеющихся (или составленных) карт природных ландшафтов и их компонентов (карты растительности, почв, рельефа и т.д.) определяются природные предпосылки (экологически значимые факторы) формирования экологических проблем и выявляются региональные особенности реакции геосистемы на антропогенные воздействия.[ . ]

Проблемы качества окружающей среды наиболее остро проявляются на урбанизированных территориях, что обусловливается существенным изменением естественных природных сред — компонентов ландшафта как условий жизнедеятельности человека. Развитие города сопровождается возникновением новых качеств среды, по многим критериям неблагоприятных в экологическом отношении. Высокая сложность объекта исследования — городского ландшафта — вызывает необходимость использования в исследованиях широкого арсенала методов экологии, ландшафтоведения, других научных и инженерных дисциплин, комплексного, системного подходов, позволяющих всесторонне анализировать и выявлять экологические ситуации городской среды, факторы их формирования и тенденции развития. Важное место в эколого-географических исследованиях городской среды занимает картографирование, которое на современном этапе с применением геоинформационных методов позволяет выполнять комплексное и оперативное отображение экологической ситуации, проводить ее анализ, моделирование и прогнозирование.[ . ]

Следует подчеркнуть, что архитектурно-ландшафтная оценка территории не должна ограничиваться только целью создания системы озеленения и обводнения. При изучении архитектурно-ландшафтных качеств природных факторов городской территории необходимо исходить из решения проблемы формирования ландшафта города в целом. С этих позиций в дальнейшем рассматриваются значение, роль и место отдельных природных компонентов ландшафта в планировке и застройке, создании своеобразия и неповторимости облика каждого города.[ . ]

Подацд ы. Подвид — категория таксономическая, но одновременно это крупная территориальная группировка общего видового населения, освоившая географическое пространство ареала и адаптированная к фундаментальным свойствам климата, рельефа, типа ландшафта и биотического состава экосистем. С экологических позиций подвид можно определить как совокупность особей, населяющих географически однородную часть видового ареала и отличающихся устойчивыми морфологическими признаками от особей других подвидов. Наличие морфологической специфики, которой в основном оперируют систематики, отражает достаточно давнюю и совершенную репродуктивную изоляцию, на базе которой оказался возможным эволюционный процесс, включающий не только генетическое закрепление признаков исходных поколений (принцип основателя), но и формирование морфологических адаптаций к климатическим и другим особенностям территории подвидового ареала. Морфологическое сходство объединяет всех представителей подвида и отличает их от остальной части видового населения. На уровне подвида имеет место и физиологическое сходство особей, основывающееся на приспособлении к единому комплексу факторов среды. Речь идет в первую очередь об устойчивых приспособлениях типа единого уровня стабилизации функций у всех особей данного подвида к наиболее фундаментальным свойствам среды.[ . ]

Наиболее распространена классификация рек по длине. По этой классификации к малым отнесены реки короче 100 км (Водогрецкий, 1990). Понятие малые реки нередко применяется ко всем рекам, имеющим только местное значение, и отражает влияние местных физико-географических факторов в масштабе крупного региона. Необходимо отметить, что площадь речных бассейнов менее 2000 км2 соответствует граничным условиям формирования подземного стока. Как правило, реки с такой площадью дренируют только верхний маломощный водоносный горизонт (воды четвертичных отложений). Этим, по-видимому, и объясняется уязвимость водного режима малой реки при изменении ландшафта ее водосбора.[ . ]

Бурные темпы научно-технического прогресса, возрастающее воздействие индустриализации и урбанизации на биологическую среду обитания человека заставили архитекторов обратиться к рассмотрению бесконечного множества взаимосвязанных процессов и явлений, происходящих в окружающей среде в условиях сильно измененных человеком ландшафтов или урбоценозов—городов, городских агломераций, промышленных районов и узлов, санитарно-курортных зон. В этих условиях понадобилось соотнести ход развития процессов урбанизации с действиями сил природы, понять экологические закономерности и динамику „изменения каждого природного комплекса, изучить развитие антропогенных факторов окружающей среды, а также выявить причины их возникновения и изменения. Все сказанное определило необходимость формирования нового важнейшего направления в архитектуре — градостроительной экологии, которая в последние годы приобретает статус фундаментальной научной и практической проблемы. Градостроительная экология как наука уже в настоящее время определила свой предмет и методы исследования [14].[ . ]

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ — процесс непрерывного самостоятельного (без участия человека) воспроизводства и возобновления структуры, свойств, количественного и качественного состава природных систем. С.п.с. обеспечивает возвращение природных систем к состоянию динамического равновесия, из которого они были выведены при воздействии внешних, в т. ч. антропогенных, факторов. САМОИНГИБИРОВАНИЕ — подавление размножения при росте численности в результате различных форм взаимодействия особей в популяции. Популяции с С. имеют равновесный уровень численности. САМООРГАНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТА [от фр. organisation — формирование, устройство] — процесс, в ходе которого создается, воспроизводится, совершенствуется или восстанавливается структура ландшафта. Процессы самоорганизации имеют место только в системах, обладающих высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, связи между которыми имеют вероятностный характер. С.л. обусловливает устойчивость его структуры. САМООЧИЩЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ — уменьшение количества загрязняющих водные объекты веществ в результате биохимических процессов и их адсорбции на аллювиальных отложениях и транспортируемых наносах. Агентами самоочищения являются бактерии, грибы, водоросли (см. Ассимилирующая способность).[ . ]

Высший уровень деления террабиосферы — биогеографическое царство. Для следующего более низкого системного уровня пока нет устойчивого названия. Условно в своих работах мы его обозначали для террабиосферы и океанобиосферы как биогеографическая область (обычно это материковый блок, океан или их крупные части). Можно предложить однословный термин биоорбис (bios — жизнь плюс лат. orbis — область распространения) или с редукцией второго «о» — биорбис. Ведущий системообразующий фактор тут, главным образом, эволюционно-исторические условия и события формирования биоты, ее взаимодействия со средой. Это взаимодействие прежде всего связано с энергетикой процессов, и потому области распадаются на природные пояса (в биосферной системе терминологии — биозоны2), в рамках которых история и форма биотического обмена на суше формируют биомы. Их экологическая специфика и отличие от биозон недостаточно ясна. Возможно, такое расчленение не имеет под собой глубоких оснований и сугубо условно. Внутри биомов, или биозон, направление сукцессионных процессов, определяемых литогенной основой и местными особенностями климата и почвообразования, создает ландшафтные разности, всегда физиономически различающиеся по литогенной основе и растительности, но фактически по всему комплексу жизни. В упомянутой выше работе (см. с. 30) мы называли эти ландшафтные разности индивидуальным ландшафтом. Однако этот термин настолько многозначен, что может ввести в заблуждение. Поэтому предлагается заменить его в биосферной классификации термином биолокус (от лат. loca — ландшафт).[ . ]

Источник статьи: http://ru-ecology.info/term/12924/