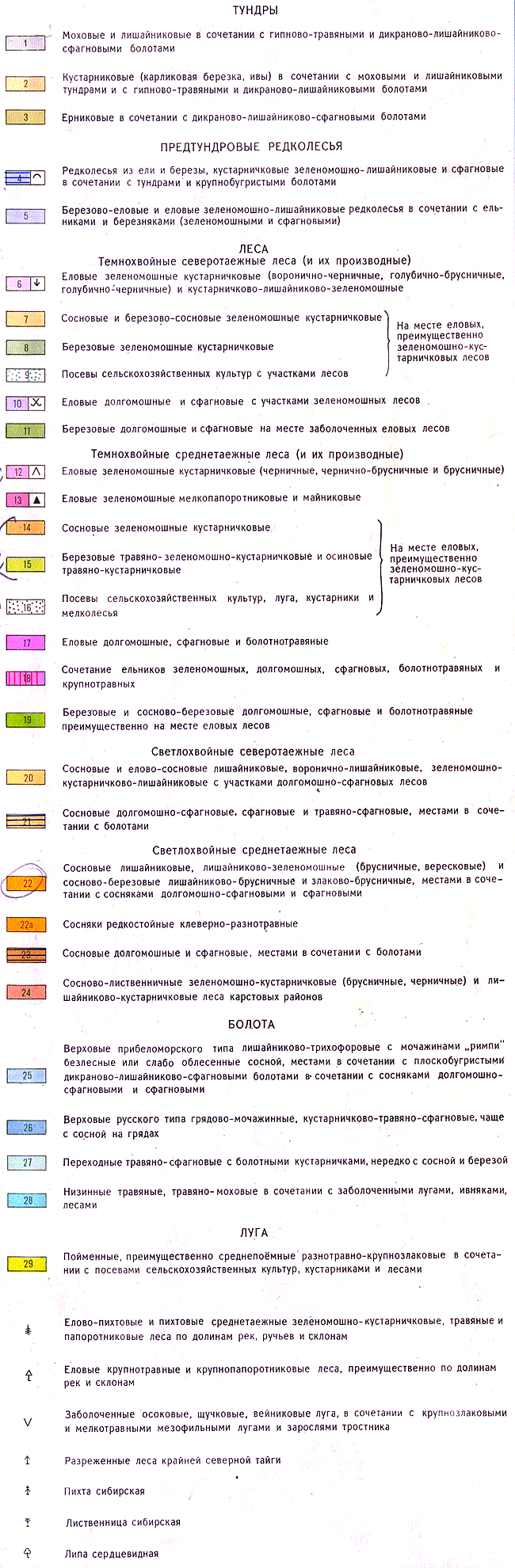

Карта растительности Архангельской области

Карта из атласа Архангельской области 1976 года.

В растительном покрове также наблюдается последовательная смена широтных зон. Арктические пустыни с фрагментарным покровом травянистых растений, мхов и лишайников (на северных островах) сменяются арктической тундрой на южном острове Новой Земли, а на материке — типичной и южной тундрой, лесотундрой и тайгой. В типичной тундре господствуют разнотравно-осоково-моховые сообщества, сочетающиеся с осоково-гипновыми и полигональными болотами. Для южной тундры типичны ерниковые сообщества (мелкоерниковые в северной полосе и крупноерниковые — в южной), а также ивняки. В северной лесотундре среди крупноерниковых зарослей и бугристых болот встречаются (по южным склонам и речным долинам) участки еловых и березовых редколесий. Южнее редколесья выходят и на водоразделы, а в долинах и на склонах появляются участки более сомкнутых насаждений (южная лесотундра).

Собственно тайга начинается разреженными березово-еловыми и еловыми лесами, постепенно переходящими в типичные северотаежные ельники низкого бонитета, зеленомошные, долгомошные и сфагновые. Северная тайга крайне постепенно переходит в среднюю, для которой характерны ельники-черничники (на юго-востоке с пихтой); широко распространены заболоченные еловые леса. На легких материнских породах в тайге повсеместно распространены сосновые леса — сухие (лишайниковые, брусничные) и заболоченные (сфагновые). На карбонатных почвах к ели и сосне примешивается лиственница, местами на Беломорско-Кулойском плато она образует чистые насаждения. Мелколиственные леса — березовые, на юге области также осиновые — имеют вторичное происхождение: они возникли на месте ельников после вырубки или пожаров.

Болота широко распространены в тайге. Преобладают верховые болота, нередко с болотной формой сосны. Реже встречаются переходные травяно-сфагновые и низинные травяно-моховые болота.

Пойменные луга протягиваются полосами вдоль крупных рек. Основные их массивы приурочены к поймам рек Северной Двины и Печоры.

Характеристики карты

— в 100 пикселях по горизонтали вверху карты

— в 100 пикселях по горизонтали в середине карты

Источник

Леса Архангельской области

В этой статье мы рассказываем про леса Архангельской области в целом. Если вам нужно прочитать про деревья, которые растут в этом регионе, то на эту тему у нас есть отдельная статья, где именно про различные виды деревьев. Ну а здесь вся актуальная информация про леса Архангельской области.

Общая информация

На всей территории Архангельской области выделяют четыре растительные зоны: арктическая пустыня, тундра, лесотундра и тайга (с севера на юг). На зону тайги, которая наиболее богата лесами, приходится больше половины территории региона. На арктическую пустыню, где лишь изредка встречаются карликовые формы деревьев, приходится 10% территории. Регион относят к «лесным», но при этом собственно леса занимают площадь около 218 000 квадратных километров, что меньше половины площади Архангельской области (587 400 квадратных километров). То есть, леса занимают около 37% территории. При этом площадь лесного фонда несколько больше — 280 000 квадратных километров.

Лес играет важную роль в экономике региона, в Архангельской области немало деревообрабатывающих предприятий. На долю лесной промышленности приходится около 6% по последним данным. Примерно 160 000 кв.км передано в аренду и пользование, что стоит признать довольно существенным показателем (более 57% от площади лесного фонда передано в аренду). Однако стоит заметить, что в некоторые годы лесовосстановительные работы могли превышать площадь вырубок.

Животные и растения лесов Архангельской области в целом характерны для этой природной зоны. Здесь мы на этом подробно останавливаться не будем, так как про это мы говорили в отдельном материале, там есть списки и в целом развернутая информация. Здесь же отметим, что в лесах региона много грибов и ягод, в основном это актуально для южных районов.

Какие леса есть в Архангельской области

Если говорить про тип леса, то около 80% приходится на долю хвойных, что характерно для зоны тайги. Сама зона тайги распределяется на подзоны, для Архангельской области это северная и средняя тайга. В подзоне северной тайги много болот, деревья по большей части ниже, поэтому здесь запасы древесины в среднем примерно 150 кубических метров на гектар. В подзоне средней тайги, которая начинается примерно от 63 параллели леса уже более высокие и густые, здесь запасы древесины могут быть от 350 до 400 кубометров на гектар.

Коротко о деревьях. Больше 85% приходится на ель или сосну. Из лиственных пород чаще всего встречается береза (10%), но в основном в южных районах, в северных есть её карликовая форма. При этом доля березняков довольно значительная, но в основном это вторичные леса, то есть, искусственные насаждения после вырубки леса. Повторимся, более подробно про эту тему можно прочитать в отдельном материале, ссылку на который мы давали выше.

Вырубка и использование леса

Как мы писали выше, существенная часть земель лесного фонда передана в аренду. В Архангельской области активно осуществляется заготовка леса, по последним данным средний объем ежегодной рубки около 11-12 миллионов кубических метров древесины. Отметим, что эти данные устарели на несколько лет, но актуальных найти не удалось. На наш взгляд, изменения если и будут, то незначительные. При этом общий запас оценивается в 2,5 миллиарда кубических метров.

Хотя есть много недовольных вырубкой лесов, стоит признать, что в Архангельской области уделяют серьезное внимание лесовосстановительным работам. Выше мы писали, что в некоторые годы объем посадок превышал объем вырубок и это действительно так. То есть, в целом ситуация в региона достаточно неплохая. Основная проблема в незаконных вырубках. Бороться с ними достаточно сложно, учитывая площадь региона и большое количество удаленных или труднодоступных мест. Именно незаконные вырубки наносят наибольший ущерб лесу и это характерно для любого региона.

Отдельно стоит поговорить про лесные пожары в Архангельской области. Здесь год на год не приходится, вот для сравнение количество лесных пожаров по годам:

Как видите, цифры могут очень сильно отличаться, но рекордсменом стал 2011 год, в том числе и по площади, которая пострадала от огня — 79,6 тысяч гектар. Разумеется, незаконная вырубка леса прямо связанна с лесными пожарами, но на их количество также влияет и погода. Если говорить в среднем, то ситуацию с лесными пожарами в регионе нельзя назвать плохой, за исключением нескольких отдельных годов, когда совпало сразу несколько факторов.

Источник

Еловый лес архангельской области

Архангельская область — одна из наиболее лесистых территорий России. Леса занимают здесь около 29,6 млн га. Наиболее распространены хвойные леса, занимающие 82,6 % покрытых лесом площадей. Из хвойных лесов наибольшая площадь приходится на еловые и сосновые.Очень редко встречаются лиственничники и пихтарники. Мелколиственные леса занимают 17,4 % лесопокрытой площади. Среди них преобладают берёзовые, изредко встречаются осинники, ольшаники и ивняки. Почти все мелколиственные леса имеют вторичное происхождение. Они развиваются на месте вырубленных или сгоревших хвойных лесов, на заброшенных лугах и пашнях. Особенно распространены такие леса в районах интенсивных лесозаготовок.

Еловые леса в Архангельской области образуют огромные по площади массивы. Чаще всего они растут на суглинистых почвах средней влажности. На сухих песчаных и заболоченных почвах ель уступает место сосне.

В Архангельской области встречается два вида ели — сибирская и европейская. Очень часто они образуют переходные формы(гибридные). Не редко в древостое в виде небольшой примеси к ели произрастают сосна, берёза, осина. Таким образом, древесный ярус ельников образованы лишь двумя — тремя видами. Это характерный признак не только еловых, но и других лесов таёжной зоны.

Кустарников и ельников обычно мало. Чаще других здесь встречаются рябина, шиповник и ивы, реже (и только на более богатых почвах) — малина, смородина, жимолость. Ярус из трав и кустарничков развит лучше, чем ярус кустарников. В большинстве еловых лесов основу его составляют кустарнички — брусника, черника, линнея северная, а на более влажных почвах — голубика, багульник и кассандра. Из трав в небольшом количестве встречаются майник, седмичник, кислица, плаун, грушанка и другие виды. Нижний ярус еловых лесов образован различными видами мхов, которые часто образуют почти сплошной покров.

Ель — теневыносливое дерево. Её густые кроны пропускают очень мало света, поэтому круглый год под пологом ельников царит полумрак. Ель требовательна к богатству почвы. У неё мощная корневая система, расположенная близко к поверхности почвы, где размешаются корневые системы и других растений, что затрудняет почвенное питание других видов. Таким образом, в ельниках создаётся сильная конкуренция растений за свет, и питательные вещества почвы (главным образом, азот) и иногда за влагу. Это ограничивает число видов произрастающих здесь растений. Под пологом елового леса могут развиваться только теневые и теневыносливые виды. Большинство растений ельников нетребовательны к богатству почвы (олиготрофы), у многих из них образуется микориза.

Сосновые леса встречаются на территории области отдельными компактными массивами или в виде полос среди еловых лесов. Сосновый лес значительно отличается от елового. Кроны сосен пропускают намного больше света, поэтому в сосновом лесу нет сильного затенения. Корневая система сосен проникает глубже, чем у ели. Сосна менее требовательна к плодородию почвы, что позволяет ей выживать как на сухих песчаных, так и на заболоченных, где еловые леса встречаются значительно реже.

Под пологом сосновых лесов произрастают почти все виды растений, характерные для ельников. Однако здесь чаще встречаются можжевельник, золотарник, ожика волосистая и некоторые другие растения. в целом в лесах Архангельской области произрастает около 600 видов высших растений.

Ярусные строения лесных экосистем обеспечивает существование в них огромного количества разнообразных экологических ниш. Это является одной из причин довольно высокого видового богатства таёжной фауны. В лесах Архангельской области обитает около 50 видов зверей, более 160 видов птиц, 4 вида рептилий, 6 видов земноводных и сотни видов беспозвоночных. Большинство птиц (дятел, пищуха, синица, клесты и др. ) и некоторые млекопитающие (белка) собирают корм преимущественно на стволах и в кронах деревьев. Значительная часть млекопитающих ведёт наземных образ жизни. Среди них встречаются как растительноядные виды (консументы первого порядка) — заяц-беляк, лось, так и хищники(консументы второго и третьего порядка) — волк, лисица, росомаха. Такие представители млекопитающих, как полевки и бурозубки, роют норы и ходы в верхних горизонтах почвы, включая лесную подстилку. В лесных почвах обитают сотни видов беспозвоночных животных: ногохвостки, коллемболы, клещи, многоножки, дождевые черви, личинки летающих насекомых.

Животные, обитающие в разных ярусах лесных экосистем, имеют разнообразную адаптацию к свойственному им образу жизни. Передвижение млекопитающих, ведущих наземный образ жизни, облегчается наличием у них длинных ног с широкими копытами (лось), широких лап (заяц — беляк, росомаха). Те лесные животные, жизнь которых связана с передвижением и добычей корма на деревьях, имеют острые цепкие когти ( клест, дятел, пищуха, синица), длинный хвост ( белка) или, наоборот, короткий и жёсткий хвост (дятел, пищуха).

Основными продуцентами во всех лесных экосистемах являются деревья, вследствие чего биомасса лесных сообществ таёжной зоны очень высока- около 20 кг/м2 . Чистая первичная продукция в хвойных лесах таёжной зоны составляет в среднем около 800 г/м2 в год. Это почти в 1,5 раза меньше, чем в листопадных лесах умеренного пояса и в два раза меньше по сравнению с тропическим сезонно-зелёными лесами. В лесных экосистемах растительноядные организмы в среднем используют 10-12% ежегодного прироста растений. Остальная часть ежегодного прироста перерабатывается редуцентами после отмирания листвы и древесины.

Источник