- Глава 1. Географическая оболочка Земли

- Глава 1. Географическая оболочка Земли

- 1.3. Экологически значимые свойства ландшафтов

- Относительная экологическая ценность угодий по их влиянию на ландшафтах

- Глава 4. Экологическая оценка территории

- Глава 4. Экологическая оценка территории

- Экологически значимые факторы и экологические функции ландшафта. Ландшафтный диагноз и прогноз.

Глава 1. Географическая оболочка Земли

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 1. Географическая оболочка Земли

1.3. Экологически значимые свойства ландшафтов

При экологической оценке природно-ландшафтная дифференциация территории рассматривается как пространственная реальность, обладающая определенными региональными особенностями, проявляющимися в экологически значимых свойствах ландшафтов, т.е. тех, которые могут способствовать или не способствовать проявлению экологических проблем (например, слабый водообмен, легкий механический состав почв, антициклональный тип погоды и т.д.), а также представляющих особую ценность (местообитание промысловой фауны, высокобонитетные леса, эстетически ценные свойства ландшафтов и т.п.), потеря которых приводит к значительному ущербу.

Оценка экологически значимых свойств тесно связана с определением природного потенциала ландшафта (рис. 1.5) и, в частности, его устойчивости, т. е. способности поддерживать свое нормальное состояние при антропогенных воздействиях. Понятие «устойчивость» является узловым для всех видов определения экологического потенциала ландшафта[3]. Само понятие и механизмы устойчивости геосистемы определены пока недостаточно четко.

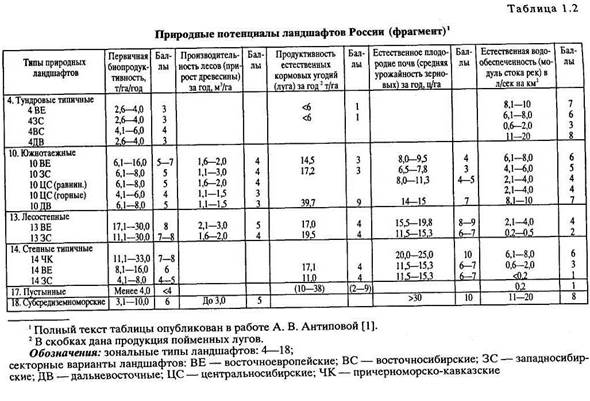

Что касается природно-ресурсного потенциала ландшафта, то его уровни по основным видам возобновляемых ресурсов с Достаточной степенью точности определены (см. табл. 1.2).

Рис. 1.5. Природный потенциал ландшафта и экологические проблемы, связанные с его использованием

Истощение этого потенциала ведет к серьезным экологическим проблемам (обезлесивание, потеря плодородия почв, дигрессия пастбищ и др.).

Ландшафты в целом являются саморегулирующимися системами, стремящимися к стабильному состоянию. Это достигается наличием в ландшафте различных связей, из которых преобладают прямые и обратные, обеспечивающие простое саморегулирование – стабильное или близкое к нему состояние в его структуре. Время для перехода определенного ландшафта из одного состояния в другое (новое равновесие), вызванное внешними причинами, в том числе хозяйственной деятельностью человека, определяется многими факторами или причинами. Это, например, способность компонентов ландшафтного комплекса сохранять свою массу (вещество) и энергию, степень устойчивости к влиянию различных воздействий, масштабность происходящих процессов и явлений и т. д.

Ландшафтно-типологические комплексы по стабильности (динамичности) подразделяются на устойчивые, относительно устойчивые и сукцессионные. Под устойчивым состоянием ландшафта понимается такое стабильное равновесие, при котором преобладает развитие и его тенденция восстанавливать условия предыдущего равновесия. В тех случаях, когда в ландшафтах происходят ощутимые изменения во внешнем облике и структуре под влиянием незначительных внешних причин (воздействий), ландшафты считаются относительно устойчивыми. Сильно видоизменяющиеся ландшафты в ходе активно протекающих тех или иных процессов (когда образуются на их месте новые естественные или антропогенные модификации ландшафтов) относятся к сукцессионным, т.е. сравнительно быстро сменяющим свою внешнюю и внутреннюю структуру. Сукцессионные видоизменения ландшафтов вызываются сейчас, главным образом, антропогенными воздействиями. Проблема изучения динамики ландшафтно-экологического равновесия в природе очень сложна.

В то же время она является одной из первостепенных. Нельзя забывать, что, кроме хозяйственной функции как основы природопользования, ландшафт выполняет и жизненную функцию – среды для обитания человека.

Исследования показали, что наиболее заметно при хозяйственном освоении снижается потенциал слабоустойчивых северных ландшафтов, а также аридных ландшафтов. Но и в районах преобладания наиболее устойчивых ландшафтов – в лесостепях и степях – при интенсивной хозяйственной деятельности (например, при сплошной распашке земель, переуплотнении почвы тяжелой сельскохозяйственной техникой и других нагрузках) природный потенциал снижается, что существенно изменяет экологическую обстановку.

В геоэкологических исследованиях выделяется собственно экологический потенциал ландшафта – способность удовлетворять потребности человека в первичных (не связанных с производством) средствах существования: воздухе, свете, тепле, питьевой воде, источниках пищевых продуктов, а также в условиях трудовой деятельности, отдыха, духовного развития. Экологический потенциал ландшафта может быть низким как по природным свойствам (Крайний Север, зона пустынь и др.), так и в результате деградации ландшафта из-за неразумной хозяйственной деятельности (горные разработки, сплошная урбанизация, гидротехническое строительство и мелиорация и т. п.).

Таким образом, экологически значимые и ценные свойства ландшафта и его природный потенциал (потенциалы устойчивости, ресурсный и экологический) имеют важное значение для экологической оценки территории.

[3] См.: Исачейко А. Г. Экологический потенциал ландшафта // Изв. ВГО. – 1991. -Т. 24. – Вып. 4.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/2_3.htm

Относительная экологическая ценность угодий по их влиянию на ландшафтах

Экологическая оценка — это определение степени пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных условий территории для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности.

Экологическая оценка ландшафта включает:

— установление природно-ландшафтной дифференциации;

— определение состояния ландшафтов и их отдельных компонентов;

— установление антропогенных воздействий на ландшафт;

— выяснение потенциальных возможностей ландшафтов противостоять антропогенным нагрузкам;

— определение экологических ситуаций и оценка степени их остроты;

— разработка рекомендаций по улучшению экологической обстановки.

Проведение такой оценки, по существу, означает анализ качества окружающей природной среды и ее изменения под воздействием антропогенных факторов .

Изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования ландшафтов и приводящее к негативным социальным, экономическим и иным последствиям, называется экологической проблемой.

Экологические кризисы и их влияние на ландшафты.

Основные факторы, вызывающие нарушение экологического равновесия в агроландшафтах, можно представить двумя группами. Первая группа – стихийные бедствия и погодно-климатические аномалиии: ураганы, наводнения, засухи, выпадение града, сдвиги в цикличности вегетационных периодов, миграция русел рек, сели, степные и лесные пожары. Роль человека в предотвращении действия этих факторов весьма ограничена. Вторая группа факторов связана с нерациональной деятельностью человека: вырубка лесов; распашка склоновых земель; гидротехническое строительство и мелиоративные работы, нарушающие природные балансы; прокладка транспортных магистралей; интенсивное использование земельных угодий; «гигантизм» угодий с образованием однообразных агросред (крупных полей); чрезмерное применение химических средств; шумовое загрязнение в местах обитания дикой фауны; клеточно-прямолинейное землеустройство на склонах; неадаптивные земледельческие технологии и др. В

Основные признаки нормального состояния агроландшафтов.

1. Сельскохозяйственный культурный ландшафт не должен быть однообразным, так как внутреннее разнообразие его в наибольшей степени отвечает его устойчивости, экологическим и эстетическим требованиям.

2. В сельскохозяйственном ландшафте все «неудобные» земли (пустоши, заброшенные карьеры и т. п.) подлежат рекультивации.

3. При проектировании сельскохозяйственного ландшафта (размещение полей севооборотов, пастбищеоборотов, дорог, производственных центров и т. д.) особенно надо учитывать взаимосвязи морфологических частей ландшафта (фация, урочищ) и их водоохранное и почвозащитное экологическое значение.

4. Все лучшие пахотнопригодные земельные угодья с учетом условий, отмеченных в пункте 3, должны предназначаться для сельскохозяйственных культур. Одновременно надо стараться по возможности увеличивать площади под древесными насаждениями, где это позволяют природные условия, в первую очередь путем рекультивации малопродуктивных сельскохозяйственных угодий и неудобных земель.

5. Рациональное размещение сельскохозяйственных ландшафтов предусматривает и повышение их природного ресурсного потенциала путем проектирования и осуществления сельскохозяйственных мелиорации, в особенности агротехнических мероприятий в полевых типах ландшафтов.

6. В ряде естественных ландшафтов для поддержания экологического равновесия целесообразно ориентироваться на экстенсивное (приспособительское) использование земельного фонда, которое оказывается в некоторых конкретных ландшафтах и экономически эффективнее.

7. В проектах организацию территории ландшафта следует предусматривать там, где это целесообразно, и полное изъятие некоторых земель из хозяйственного использования, то есть выделение их в заповедники, а также частичное изъятие земель в интересах природоохранных, научных, культурно-воспитательных и оздоровительных целей (заказники, национальные парки и др.).

Дата добавления: 2018-04-04 ; просмотров: 381 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник статьи: http://studopedia.net/3_27112_otnositelnaya-ekologicheskaya-tsennost-ugodiy-po-ih-vliyaniyu-na-landshaftah.html

Глава 4. Экологическая оценка территории

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 4. Экологическая оценка территории

В связи с ростом хозяйственной деятельности человека и существенным изменением окружающей природной среды появляется острая необходимость в оценке ее состояния и степени благоприятности для человека и других живых существ. Окружающая природная среда может рассматриваться по отдельным компонентам (атмосфера, вода, почва, биота) и ландшафтам в целом. Обращение к ландшафтам как цельным многокомпонентным геосистемам связано со следующими преимуществами:

– рассматривается весь комплекс взаимодействующих компонентов и межкомпонентных связей;

– фиксируются все происходящие или ожидаемые изменения и последствия.

От свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для человека и уязвимые при антропогенных воздействиях средо- и ресурсовоспроизводящие функции.

В полной мере эти функции способны выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном, ненарушаемом состоянии. Если же природные компоненты оказываются нарушенными, выполнение названных функций становится неполным или совсем прекращается. Это, естественно, приводит к потерям (ущербу): снижению урожаев, истощению природных ресурсов, росту заболеваемости населения и т.п. Иначе говоря, степень нарушения природных компонентов ландшафта в значительной степени влияет на степень удовлетворения человеческих потребностей. Это означает, что все свойства природной среды, свидетельствующие о степени ее благополучия (неблагополучия), оказываются экологически значимыми и для человека. В этом и заключается суть понятия «экологическая оценка ландшафта».

Таким образом, экологическая оценка – это определение степени пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных условий территории для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности.

Информационной базой для экологической оценки территории является экодиагностика (экологическая диагностика) – выявление и изучение признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов, а также разработка методов и средств обнаружения, предупреждения и ликвидации негативных экологических явлений и процессов. Таким образом, различие между экологической оценкой и экодиагностикой заключается в том, что первая делает упор на определении ценности, уровня или значимости условий территории для проживания человека и его деятельности, а вторая стремится максимально объективно зафиксировать эти условия для дальнейших оценочных действий. Экодиагностику можно рассматривать как информационную базу для экологической оценки территории.

Экологическая оценка территории включает:

– установление природно-ландшафтной дифференциации;

– определение состояния ландшафтов и их отдельных компонентов;

– установление антропогенных воздействий на ландшафт;

– выяснение потенциальных возможностей ландшафтов противостоять антропогенным нагрузкам;

– определение экологических ситуаций и оценку степени их остроты;

– разработку рекомендаций по улучшению экологической обстановки.

Проведение такой оценки, по существу, означает анализ качества окружающей природной среды и ее изменения под воздействием антропогенных факторов.

Любая оценка основывается на отношении между свойствами субъекта и объекта. Субъектом выступает человек, объектом в данном случае является современный ландшафт (геоэкосоциосистема), измененный в разной степени хозяйственной деятельностью человека.

Экологическая ситуация рассматривается как территориальное сочетание различных, в том числе негативных и позитивных с точки зрения проживания и состояния здоровья населения, природных условий и факторов, создающих на территории определенную экологическую обстановку разной степени благополучия и неблагополучия.

Изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования ландшафтов и приводящее к негативным социальным, экономическим и иным последствиям, называется экологической проблемой.

Неблагоприятная экологическая ситуация представляет, по сути дела, территориальное сочетание экологических проблем. Так как любая территория или ареал экологической ситуации принадлежат определенному ландшафту, то оценивается в конечном счете природный или природно-антропогенный ландшафт.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/5.htm

Экологически значимые факторы и экологические функции ландшафта. Ландшафтный диагноз и прогноз.

8.Экологические функции ландшафта проявляются как совокупность функций его компонентов, однако экологическая значимость последних для человека далеко не одинакова. А.Г. Исаченко различает облигатные (незаменимые) факторы, без которых невозможна жизнь вообще (воздух, вода, солнечное тепло, биологическая продукция) и дополнительные, играющие вспомогательную, но часто лимитирующую роль (стихийные природные процессы). Среди облигатных факторов первостепенное значение имеет климат. Обводненность ландшафта относится к незаменимым экологическим факторам.Большое значение имеет минерализация и химический состав вод. Почва служит источником питания растений, а через них – поступления минеральных элементов в организм человека. Рельеф–важный фактор. Увеличение абсолютной высоты местности и связанные с этим явления сказываются негативно на здоровье человека. Характер рельефа обусловливает геоморфологические процессы. Растительный покров. является поставщиком кислорода в атмосферу, источником многих пищевых продуктов, витаминов, лекарственных средств, фитонцидов. Животный мир выполняет важные экологические функции. Животные являются элементами биоты, определяют биологическую продуктивность экосистемы. Ландшафтно-экологический диагноззаключается в оценивании ландшафта для целей сельскохозяйственного, промышленного, рекреационного, транспортного использования или с точки зрения качеств ландшафта как среды жизни людей. Решение этих задач сопровождается оценкой экологического и ресурсного потенциала, экологической емкости, состояния, устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам, а также оценкой экологических ситуаций территории исследования. Одной из наиболее видов экологической оценки является определение экологического потенциала ландшафта(ЭПЛ). В структуру ЭПЛ входят не только природные ресурсы, но и природные условия, поскольку они являются экологически значимыми факторами. Интегральная оценка при этом рассчитывается, как правило, методом перевода абсолютных показателей в баллы и их последующего суммирования. Г. Хаазе предложил метод расчета ЭПЛ в виде формулы P=R+G+B+K, где, P – полный природный потенциал, R – солнечная энергия, G – энергия гравитационная, B – энергия, поступившая в окружающую среду в результате проявления космических, геологических, биотических и почвенных процессов, K – энергия продукционных процессов. Экологическое состояние (ЭСЛ), которое зависит от соотношения экологически значимых факторов, поддерживающих или снижающих ценность ПТК. Выделяют благоприятное, удовлетворительное, напряженное экологическое состояние. Экологическая ситуация Кочуров рассматривает экологическую ситуацию как пространственно-временное сочетание экологических проблем, определяющее состояние систем жизнеобеспечения человека и создающее определенную экологическую обстановку. Эколого-географическая ситуация – такое пространственно-временное сочетание взаимосвязанных природных, экономических, социальных и политических условий, которое характеризует изменения в географической среде, обусловливающие относительно устойчивую во времени обстановку систем жизнеобеспечения человека и влияющие на уровень развития и степень удовлетворения потребностей общества. Приоритет в ландшафтных исследованиях должен быть отдан ландшафтно-экологическому и функционально-динамическому направлениям. Для этого необходимо решить следующие задачи: определить современное состояние и тенденции развития хозяйства исследуемой территории; выявить наиболее значимые социальные особенности территории; проанализировать культурные и религиозные традиции природопользования; рассмотреть существующий жизненный уклад местного населения и его особенности;учесть ряд демографических показателей (численность, плотность, состав населения, его динамику, миграции и др.); учесть исторические и этнокультурные особенности; принять во внимание сведения о социальных конфликтах, включая религиозные; выяснить наличие, степень разработанности и направленность природоохранного законодательства, наличие норм, регулирующих использование тех или иных видов природных ресурсов; изучить существующие экологические нормы. Завершающим этапом работ является оценка сложившейся на изученной территории эколого-географической обстановки с точки зрения ее остроты или напряженности. Используются следующие оценочные категории по нарастанию степени опасности: благоприятная, удовлетворительная, нейтральная, конфликтная, напряженная, проблемная, нежелательная, критическая, кризисная, бедственная, катастрофическая ЭГС Прогнозирование состояния ландшафтов или прогноз изменения экологических ситуаций на 5 – 10 и более лет вперед. Система прогнозирования представляет собой совокупность логически увязанных методологических, теоретических и методических положений и рекомендаций, технологических процедур, моделей, направленную на получение конкретных результатов. Важнейшим условием разработки прогноза является выявление сущности и механизмов изменения ландшафтов, установление пространственно-временной динамики процессов, определение временных рядов – последовательных рядов величин каких-либо характеристик по времени. Направленную изменчивость принято характеризовать такими показателями, как тренд (общая тенденция развития), скорость, периодичность, ритмичность, для расчета которых используются методы математической статистики. Достоверность и точность результатов прогнозирования зависят от правильности выбора масштаба территориальных и временных прогнозных единиц. В зависимости от величины территории прогнозы: глобальные, региональные и локальные. По масштабам времени все географические прогнозы принято делить на сезонные (до 1 года), краткосрочные (до 15 лет), долгосрочные (несколько десятилетий), сверхдолгосрочные (столетия). Методы: экспертная оценка, экстраполяция, географические аналогии, ландшафтно-генетические ряды, использование функциональных зависимостей. моделирование, оценка. Возрастает роль ГИС – технологий.

9. Эволюция ландшафтов. Понятие об инварианте. Реликтовые, прогрессивные и консервативные черты ландшафтах Беларуси.

9.Необратимые смены ландшафта, сопровождающиеся изменением инварианта, составляют сущность развития или эволюции ПТК. Инвариантом В.Б. Сочава (1978) является совокупность свойств, которые сохраняются неизменными в процессе динамических преобразований. Инвариант выступает в качестве общего признака как для ландшафта, так и для его морфологических единиц. Такими инвариантными свойствами обладает вертикальная, горизонтальная и временная структура ландшафта. Именно структура остается практически неизменной в процессе динамики ландшафта, протекающей под воздействием внешних факторов. Следовательно, между понятиями «структура» и «динамика» существует очень тесная связь – они взаимообусловлены. Динамика входит в понятие инварианта ландшафта, в ней выражается временная упорядоченность состояний ПТК как их структурных элементов. Движущей силой этих процессов являются космические и тектонические факторы, вызывающие долговременные однонаправленные изменения, которые приводят к накоплению элементов новой структуры и вытеснению элементов прежней структуры. Этот постепенный сменой ландшафта, в структуре которого представлены разновозрастные элементы, отражающие отдельные этапы формирования ПТК. И.И. Мамай в развитии ландшафта выделяет три фазы: зарождения и становления, устойчивого существования и медленного развития, смены. Новый ландшафт формируется на месте прежнего ландшафта, который вступил в фазу смены. Обычно эта фаза характеризуется изменением процессов выноса и аккумуляции твердого материала, тепло- и влагообеспеченности, миграции химических элементов, что свидетельствует о формировании новой геомы. Фаза смены постепенно переходит в фазу зарождения нового ландшафта, отличительной особенностью которого является наличие новой геомы, появление новой биоты, формирование почвенного покрова. В течение фазы устойчивого существования и медленного развития, которая длится десятки и сотни лет, формируется структура ландшафта, горизонтальные и вертикальные связи, основные свойства комплекса. Таким образом, общая тенденция направленности развития ландшафта состоит в постепенном количественном накоплении элементов новой структуры. Конечным результатом этого процессам является качественный скачок – смена одного ландшафта другим. Б.Б. Полынов предложил различать реликтовые, консервативные и прогрессивные элементы, наличие которых подчеркивает сложный и длительный путь развития ландшафта. Реликтовые элементы сохранились от прошлых эпох, они позволяют восстановить историю формирования ландшафта. В зоне ледниковой аккумуляции реликтовыми элементами выступают формы рельефа (моренные холмы, камы, озы, друмлины), геологические отложения (моренные, озерно-ледниковые, водно-ледниковые и др.), образованные деятельностью ледников и их талых вод, элементы гидрографической сети (долины прорыва), погребенные почвы, отдельные виды растительности (понтийская азалия). Консервативные элементы характеризуют современные условия и структуру ландшафта: его климат, поверхностные воды, почвенно-растительный покров, морфологическое строение. Прогрессивные черты – появившиеся в недалеком прошлом элементы, указывающие тенденцию развития того или иного ландшафта. Примеры прогрессивных элементов: эрозионные формы рельефа, минерализация и сработка торфа на осушенных торфянниках, проникновение степных видов растений в луговые сообщества пойм Припяти и Днепра. В настоящее время считается что возраст ландшафта определяется тем временем, в течение которого существует его современная структура, или, используя терминологию В.Б. Сочавы, остается неизменным его инвариант. Возраст ландшафта можно оценивать в двух аспектах – филогенетическом и онтогенетическом. Филогенетический подход позволяет раскрыть историю геологической эволюции ландшафта и определить возраст литогенной основы. Онтогенетический подход нацелен на выявление длительности существования сложившейся пространственной структуры ландшафта. Чаще всего онтогенетический возраст отождествляется с возрастом доминантных урочищ (внутри ландшафта) или доминантных видов (внутри рода ландшафтов). Чем выше ранг природного комплекса, тем больше его возраст, при этом возраст одного и того же ранга может существенно изменяться.

Источник статьи: http://infopedia.su/5x4dcd.html