- Нужен ли дренаж в посадочной яме

- Хитрый дренаж для садовых растений

- Какие деревья сажают, чтобы не откачивать яму? (Мощнейшие осушители грунта — биодренаж)

- Как сажать плодовые деревья — последние новости

- I. Выбор места под сад и размещение деревьев в саду

- II. Посадка саженцев на клумбы

- III. Оголение корней – залог повышения их морозостойкости

Нужен ли дренаж в посадочной яме

На участке весной застаивается вода, потому что почва глинистая, хотя летом вода стоит глубоко, на уровне 8–9-го бетонного кольца в колодце? Многие считают, что при посадке таких культур, как виноград, розы, клематисы и т.д., нужно на дно посадочной ямы класть слой дренажа из щебня, керамзита, битого кирпича. Нужен ли такой дренаж при посадке плодовых деревьев?

Дренаж из щебня или битого кирпича на дне посадочной ямы — это спорный момент. Изначальный замысел понятен: корни не должны находиться в застойной воде. Вот только, если вокруг ямы сплошная глина, то куда отводит воду этот «дренаж»? Никуда не отводит! Вспомните, как сажают растения в цветочном горшке: на дно кладут черепки или керамзит, чтобы земля не забила дренажное отверстие и вода свободно выходила бы через него. Так и должно быть в саду с глинистой почвой: через дренаж на дне посадочной ямы вода должна свободно уходить из-под растения, для этого требуется сеть дренажных канав с одним уровнем стока. Практически ни у кого таких систем в саду нет, поэтому и закладку битого кирпича на дно посадочной ямы можно считать пустым делом.

В таких случаях, когда плотная глина является водоупором и мешает воде быстро проходить вниз после дождей, надежнее сажать многолетние растения так, чтобы корневая шейка их оказывалась выше уровня почвы на 10–20 см, то есть с созданием небольших насыпей. Насыпи должны быть достаточно пологими, чтобы вода не смывала землю с корней. Таким растениям дренаж на дне ямы не нужен, они окажутся самыми устойчивыми к затоплению на участке.

Источник статьи: http://cad-ogorod.ru/pochvy/nuzhen-li-drenazh-v-posadochnoj-yame.html

Хитрый дренаж для садовых растений

Начнем готовиться к сезону посадки плодовых деревьев. В этой статье я хочу вам рассказать про дренаж. Зачем он нужен. Что можно использовать в качестве дренажа.

Дренаж – это крупнозернистый или крупнофракционный материал, благодаря которому происходит хороший отток воды, и это дает хорошую воздухопроницаемость корням растений.

Дренаж в основном применяют для посадки горшочных растений. На дачных участках дренажи используют, если у вас чересчур влажный участок. Еще применяют для определенной группы растений, которые любят влагу, но не могут отказаться от хорошего поступления воздуха к корням.

Для проверки, нужен ли вам при посадке дренаж, можно провести такой эксперимент: перед посадкой растения выкапываем яму немного глубже, чем необходимо для посадки растения. Заливаем яму полностью водой и наблюдаем, как быстро она впитывается. Если вода плохо уходит, дренаж нужен, значит, недалеко либо грунтовые воды, которые мешают хорошему оттоку воды, либо простая глина, которая также мешает воде быстро уходить. Если это происходит, то ваш саженец может не очень хорошо воспринять это и плохо развиваться.

В качестве дренажа на дачных участках можно использовать, как говорится, все, что под рукой лежит. Для посадки цветов можно использовать крупный речной песок, мелкие кусочки пенопласта, гальку мелкую.

Для посадки деревьев и кустов необходимо большее количество материала для дренажа и в этом случае подойдут керамзит, мелкие кусочки кирпича, мелкая щебенка, галька, ракушки, шелуха орехов. В общем, можно использовать любой плохо перегнивающий в земле материал, который не будет спрессовываться от влаги и будет пропускать воздух.

В одном журнале прочитала интересный способ дренажирования ямы для посадки деревьев и кустарников с помощью пластиковых бутылок. Для этого необходимо у бутылки 0,5 л обрезать оба конца примерно на 3-5 см. Крышки у бутылок не открываем. На дно посадочной ямы в шахматном порядке укладываем горлышки обрезанных бутылок (крышкой вверх как будто делаем куличики) и засыпаем крупным песком на 3-5 см выше уровня горлышек. Потом раскладываем еще слой — только теперь донышек. Стараемся, чтобы донышки были в промежутках выше горлышек, присыпанных песком. Все композицию еще засыпаем крупным песком на 3 см выше. Потом немного грунта на 2-4 см, и потом высаживаете растение, как вы всегда это делаете.

Скажу прямо, по поводу этого метода дренажирования мнения расходятся, но у нас народ предприимчивый и находчивый. Лично я ничего не вижу плохого в этом методе дренажа. Для кустарников (не долговечных) можно попробовать такой метод. Для деревьев я бы не применяла, может, только для гибридов, у которых срок жизни не очень большой. Пластик имеет свойство разлагаться и через лет 10 дренаж себя изживет.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ogorodnica/hitryi-drenaj-dlia-sadovyh-rastenii-5b6ad42735269000a986cccb

Какие деревья сажают, чтобы не откачивать яму? (Мощнейшие осушители грунта — биодренаж)

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для Себя»!

Данная статья посвящена осушению грунта около выгребных ям — но это всего лишь частный случай. Естественным образом, за счет растений, осушать территорию можно не только вблизи выгребных ям, но даже если участок или его часть находится в низине и страдает от проливных дождей или таяния снега весной или очень высокого уровня грунтовых вод (УГВ).

Быстрое осушение территории и грунта (как сейчас любят называть — биодренаж ) — это более, чем реально, если правильно выбрать сорта деревьев и кустарников.

Позвольте начать с теории из школьного курса биологии, буквально несколько абзацев :-)))

Транспирация — процесс транспортировки воды через растение с последующим ее испарением через внешние органы (листья, стебли и т.п.).

Данный процесс — это физиология растения и защита его от перегрева. Приток воды осуществляется интенсивно через корневую систему к наружным органам с последующим испарением.

Из всего объема транспортируемой воды, лишь небольшая часть её используется для роста растения, остальная вода — испаряется. Дело в том, что у каждого растения скорость поглощения воды различна и находится в пределах от 10 до 600 литров в сутки, в СУТКИ !

И основная наша задача — выбрать и посадить растения с максимальной скоростью обмена веществ, о чем далее и расскажу. Большинство ландшафтных дизайнеров об этом знают, просто не придают огласке.

Львиная доля таких растений — это многолетние растения, которые относятся к группе деревьев и кустарников и способны осушать грунт в радиусе 7-12 метров вокруг себя благодаря своей корневой системе. Такие растения подобны мощнейшим естественным насосам и испарителям влаги. Конечно, в полную силу работает процесс транспирации, когда дерево достигает уже зрелого возраста, но многие из ниже приведенных культур достигают его сравнительно быстро.

Растения, транспортирующие через себя максимальное количество воды в сутки:

Черёмуха — всегда растёт вблизи водоемов и может быть посажена на участке вблизи выгребной ямы. Испаряет воды от 150 до 250 литров в сутки.

Береза — красивое решение для оформления участка, а тем более полезное: поглощает 200 литров воды в сутки.

Ель — корневая система располагается очень близко к поверхности. Если прижилась, то обладает очень сильной выносливостью при наводнениях или засухах. Поглощает через себя: 100-150 л./сут. (10-летняя ель — 250-300 л./сут.)

Дуб — 250 л./сут. (Вековой дуб — 600 л./сут.)

Сосна — 150 л./сут.

Бук — 100 л./сут. (Вековой бук — 250 л./сут.)

Ясень — 400 л./сут.

Граб, эвкалипт — до 300 л./сут.

Пихта — до 50 л./сут.

Клен остролистый — 250 л./сут.

Ива, тополь — 120 — 270 л./сут.

Согласитесь, что это совершенно нехитрое мероприятие — посадить около выгребной ямы (в 5-10 метрах) пару-тройку таких деревьев и навсегда забыть о выкачке!

Очень надеюсь, что статья стала вам полезна!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/kakie-derevia-sajaiut-chtoby-ne-otkachivat-iamu-moscneishie-osushiteli-grunta-biodrenaj-5e91fe954b3ad201b9ee7da4

Как сажать плодовые деревья — последние новости

I. Выбор места под сад и размещение деревьев в саду

В условиях Московской и прилегающих к ней областях сады лучше сажать на пологих (1 – 5°) склонах южной, юго – восточной, юго – западной экспозиции (направления), как наиболее благоприятные по теплу и освещённости местоположения.

Почва сада должна быть, главное, глубокодренируемая, т.е. легко проницаемая для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого является хорошо растущие в близи сада мощные, столетние деревья дуба, клёна остролистного, вяза, ясеня, сосны, дикорастущих груш и яблонь, которые все отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.

В саду надо размещать плодовые деревья так, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, т.к. наибольшая интенсивность фотосинтеза бывает с 5 до 10 часов. Ряды деревьев должны иметь направление поперёк склона, а на ровном участке лучше в направлении север – юг, но можно сажать при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией участка.

Саженцы сильнорослых пород (груши, яблони, абрикоса, черешни, сладкоплодной рябины и др.) на сильнорослых (сеянцевых) подвоях обычно сажают по схеме 4х6 метров, т.е. в ряду через 4 метра, а между рядами через 6 метров; среднерослых пород (алычи, сливы, облепихи, калины и др.) по схеме 3х5, а слаборослых (вишни, тернослива, войлочной вишни и др.) по схеме 2х5 метров.

Категорически не советуем сужать междурядья (менее 5 – 6 метров), т.к. это ухудшает освещенность деревьев в периоде их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, а также очень затрудняет уход за деревьями. Как рекомендовал профессор Шитт П.Г. лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!

В местах с суровыми природно – климатическими условиями (холодных, низких, с бедной почвой и пр.) мы советуем первоначально посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем принято, т.е. сильнорослые деревья через 2 метра, среднерослые через 1,5, а слаборослые через 1 метр.

Через 5 – 10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, болезней и пр.), как правило, до 30 – 50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго радовать садоводов хорошими урожаями. Здесь садоводы используют основной биологический закон Чарльза Дарвина о естественном отборе.

Безусловно, что плотные посадки могут позволить себе только садоводы хорошо освоившие обрезку плодовых деревьев, а научится этому можно на практических занятиях, которые ежегодно проводятся в Питомнике растений «Южный» с апреля по сентябрь, каждую субботу. Расписания и темы занятий можно посмотреть в разделе Семинары.

Модными саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также коллоновидными яблонями мы не советуем увлекаться, как недостаточно приспособленными к нашим суровым природным условиям. Такие саженцы лучше выращивать южнее Центрального региона России, а в нашем регионе их можно сажать только в самых благоприятных местах произрастания и им надо обеспечить особенно хороший уход (полив, обрезка, борьба с вредителями, болезнями, сорняками, подкормки и пр.), а без этого они будут значительно менее зимостойкими и менее урожайными, чем обычные сильнорослые саженцы. Обычно саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях сажают по схеме 2х5 метров.

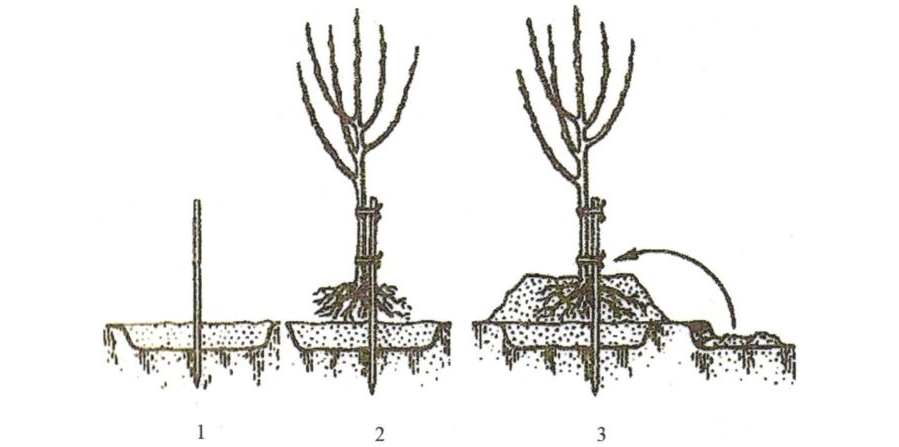

II. Посадка саженцев на клумбы

Всем известно, что саженцы надо сажать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и надо делать, только мы рекомендуем копать ямы размером не 0,7х1 метр и тем более не 1х1 метр, как рекомендуется, а глубиной всего 0,5 метров, но шириной 2 – 3 метра. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих дерево) корней находится у наших плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 40 – 50 см.

В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами мы рекомендуем высаживать саженцы плодовых деревьев только на клумбы, да и в более благоприятных местах их тоже лучше сажать на клумбы.

Размер клумбы: 2 – 3 метра в диаметре и 0,5 – 1 метр высотой (на конус), чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер клумбы. Садоводов не должна смущать большая высота клумбы, т.к. через год – два она осядет и будет в два раза ниже.

Клумбы насыпаются прямо на поверхность почвы (без предварительной, выкопке посадочных ям) из смеси перепревшего (чёрного, с большим количеством дождевых червей) навоза или компоста, торфа и высокоплодородной почвы (её можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1 (в равных количествах).

Если почва сада тяжёлая глинистая, то сначала на почву (под клумбу) надо насыпать речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5 – 10 см, для улучшения дренажа, а если почва лёгкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания её.

В нижнюю половину клумбы надо равномерно добавить один стакан суперфосфата, пол стакана сернокислого калия и 1 – 2 литра древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера клумбы).

Клумбы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них лучше высаживать как можно раньше весной (как с овсом – «сей в грязь и будешь князь»).

Осенняя посадка на клумбы рискованней, а при её необходимости надо хорошо (слоем 5 – 10 см) замульчировать клумбы перепревшим навозом или компостом, чтобы не подмерзали корни, а саженец обвязать лапником и бумагой, чтобы он не подмёрз.

При посадке на клумбу подвязка саженцев к колу обязательна, чтобы он меньше раскачивался от ветра и быстрее прижился.

После посадки делается поливочная лунка по периферии кроны саженца (обычно диаметром 1 метр) из земляных бортиков шириной и высотой в 15 – 20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались.

В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50 – 100 литров чистой без удобрений водой) проливают до дна клумбы и, клумба мульчируется (засыпается слоем 5 – 10 см) смесью перепревшего навоза или компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревании коры. Под мульчёй хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви – лучшие друзья плодовых деревьев.

III. Оголение корней – залог повышения их морозостойкости

После 3 – 4-х лет, а при плохом уходе после 5 – 6 лет, роста плодовых деревьях на клумбах, когда они разовьют достаточно мощную и глубокую корневую систему, мы советуем в порядке опыта провести оголения основания корней.

В конце весны – начале лета осторожно откапывается с корней почва на глубину 20 – 25 см от их основания и так они остаются открытыми на всю жизнь дерева.

Под влиянием света и других природных факторов оголённые корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5 – 2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают морозы до – 14 – 15°С, а оголённые до 23 – 29°С мороза, т.е. они приближаются к морозостойкости ветвей.

Есть над чем подумать дальновидным садоводам, имеющим сады в местах где подмерзание корней – явление не редкое!

Источник статьи: http://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/kak-sazhat-plodovye-derevya-poslednie-novosti/