- 2.1.3.2. Начальный этап метаболизма фруктозы

- 2.1.3.3. Начальный этап метаболизма гликогена

- 2.1.4. Анаэробный метаболизм углеводов

- Метаболизм фруктозы

- Метаболизм фруктозы в печени [ править | править код ]

- Метаболизм фруктозы в мышцах [ править | править код ]

- Нарушения метаболизма фруктозы [ править | править код ]

- Недостаточность фруктокиназы (идиопатическая фруктозурия) [ править | править код ]

- Наследственная непереносимость фруктозы, или недостаточность альдолазы В [ править | править код ]

- Читайте также [ править | править код ]

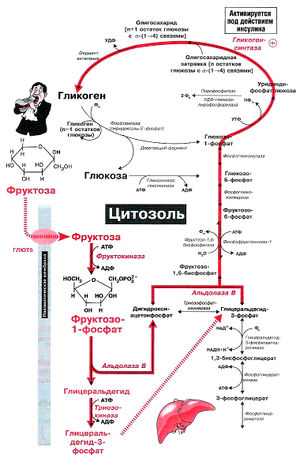

2.1.3.2. Начальный этап метаболизма фруктозы

Фруктоза также после поступления в клетки подвергается фосфорилированию с использованием в качестве фосфорилирующего агента АТФ. Реакция катализируется ферментом фруктокиназай. Образовавшийся Фр-1-ф расщепляется на глицериновый альдегид и фосфогидроксиацетон ( ФГА ) при участии фермента фруктозо-1-фосфатальдолазы . Глицериновый альдегид при участии фермента триозокиназы превращается в 3-фосфоглицериновый альдегид, в ходе фосфорилирования используется молекула АТФ, переходящая в АДФ. Фосфогидроксиацетон при участии триозофосфатизомеразы также превращается в 3-фосфоглицериновый альдегид. Таким образом, из молекулы фруктозы получается 2 молекулы 3-фосфоглицеринового альдегида, а 3-ФГА является промежуточным метаболитом окислительного расщепления глюкозы.

Возможен другой вариант начального этапа метаболизма фруктозы. В этом случае фруктоза подвергается фосфорилированию при участии фермента гексокиназы с образованием фруктозо-6-фосфата с использованием в качестве фосфорилирующего агента АТФ. Однако способность гексокиназы фосфорилировать фруктозу сильно ингибируется в присутствии глюкозы, поэтому считается маловероятным, чтобы этот вариант использования фруктозы играл сколь-либо существенную роль в ее метаболизме.

2.1.3.3. Начальный этап метаболизма гликогена

Окислительное расщепление остатков глюкозы из молекулы гликогена чаще всего начинается с его фосфоролитического расщепления: при участии фермента фосфорилазы с использованием неорганического фосфата от молекулы гликогена последовательно отщепляются моносахаридные блоки с образованием глюкозо-1-фосфата. Гл-1-ф при участии фосфоглюкомутазы превращается в гл-6-Ф — метаболит окислительного пути расщепления глюкозы. Такой путь использования гликогена характерен для клеток мышц или печени.

Для клеток мозга или кожи преобладающим является амилолитический путь расщепления гликогена: вначале под действием ферментов амилазы и мальтазы гликоген расщепляется до свободной глюкозы, а затем глюкоза фосфорилируется и подвергается дальнейшему окислению уже известным нам путем.

2.1.4. Анаэробный метаболизм углеводов

Человек является аэробным организмом, так как основным конечным акцептором отщепляемых от окисляемых субстратов атомов водорода является кислород. Парциальное давления кислорода в тканях составляет в среднем 35-40 мм рт. ст. Но это вовсе не значит, что при определенных условиях в тканях не возникает дефицит кислорода, делающий невозможным протекание аэробных окислительных процессов. Торможение окислительных процессов при дефиците кислорода связано с тем, что клеточный пул НАД+ и других коферментов. способных акцептировать атомы водорода от окисляемых субстратов, весьма ограничен. Как только основная их масса переходит в восстановленное состояние из-за дефицита кислорода, дегидрирование субстратов прекращается. Развивается гипоэнергетическое состояние, которое может стать причиной гибели клеток.

В подобного рода условиях в клетках различных органов и тканей включаются механизмы, обеспечивающие клетки энергией, не зависящие от наличия кислорода. Основными из них являются анаэробное окисление глюкозы — анаэробный гликолиз, и анаэробное расщепление гликогена — гликогенолиз. В анаэробных условиях расщепление глюкозы и гликогена идет абсолютно идентичными по сравнению с ранее рассмотренными нами метаболическими путями вплоть до образования пирувата. Однако далее эти пути расходятся: если в аэробных условиях пируват подвергается окислительному декарбоксилированию, то в анаэробных условиях пировиноградная кислота восстанавливается в молочную кислоту. Реакция катализируется ферментом лактатдегидрогеназой:

Разумеется, расщепление глюкозы до лактата сопровождается высвобождением лишь 1/12 — 1/13 всей заключенной в химических связях глюкозы энергии ( ~ 50 ккал/моль ), тем не менее на каждую распавшуюся в ходе анаэробного гликолиза молекулу глюкозы клетка получает 2 молекулы АТФ (2 АТФ расходуется и 4 АТФ синтезируется). При гликогенолизе клетка получит 3 молекулы АТФ на каждый остаток глюкозы из молекулы гликогена ( 1 АТФ расходуется и 4 АТФ синтезируется ). Несмотря на очевидную невыгодность в отношении количества высвобождаемой энергии анаэробные гликолиз и гликогенолиз позволяют клеткам существовать в условиях отсутствия кислорода. Анаэробный путь окисления глюкозы и анаэробное расщепление гликогена играют важную роль в обеспечении клеток энергией, вопервых, в условиях высокой экстренно возникающей функциональной нагрузки на тот или иной орган или организм в целом, примером чего может служить бег спортсмена на короткую дистанцию. Во-вторых, эти процессы играют большую роль в обеспечении клеток энергией при гипоксичеких состояниях, например, при тромбозах артерий в период до развития коллатерального кровообращения или при тяжелых шоковых состояниях с выраженными расстройствами гемодинамики.

Активация анаэробного окисления углеводов приводит к увеличению продукции лактата в клетках и тканях. При сохранении кровообращения этот наработанный в клетках лактат выносится кровью и основная его часть метаболизируется в печени или в сердечной мышце. В миокарде лактат окисляется до углекислого газа и воды; в печени же лишь примерно 1/5 поступающего лактата подвергается окислению до конечных продуктов, а 4/5 — ресинтезируются в глюкозу в ходе интенсивно идущего в печени процесса глюконеогенеза.

Если же вынос лактата из гипоксической ткани невозможен, то при его накоплении в клетках за счет повышения концентрации протонов ингибируется фосфофруктокиназа, в результате чего ингибируются и гликолиз, и гликогенолиз. Клетки, лишенные последних источников энергии, обычно погибают, что наблюдается при инфарктах различных органов, в особенности при инфаркте миокарда.

Следует заметить, что в клетках некоторых органов и тканей человека образование молочной кислоты происходит и в обычных, т.е. в аэробных условиях. Так. в эритроцитах, не имеющих митохондрий. все необходимое для них количество энергии вырабатывается в ходе гликолиза. К тканям с относительно высоким уровнем аэробного гликолиза относятся также сетчатка глаза и кожа. Высокий уровень аэробного гликолиза присущ также многим опухолям.

Биосинтетические процессы, протекающие в клетках, нуждаются не только в энергии, им необходимы также восстановительные эквиваленты в виде НАДФН+Н+и целый ряд моносахаридов, имеющих в своем составе пять атомов углерода,такие как рибоза,ксилоза и др.Образование восстановленного НАДФ идет в пентозном цикле окисления углеводов, а образование пентоз может происходить как в пентозном цикле окисления, так и в других метаболических путях.

Источник

Метаболизм фруктозы

Метаболизм фруктозы в печени [ править | править код ]

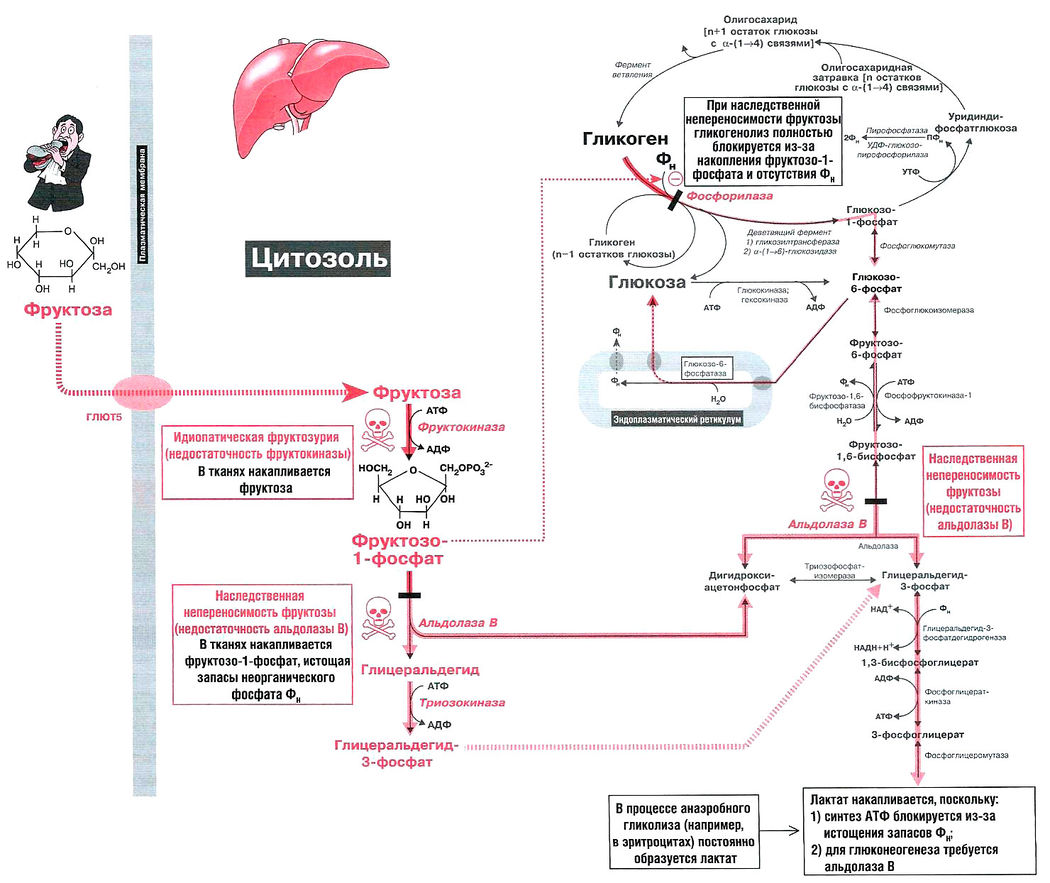

Фруктоза — фруктовый сахар. Фруктоза в соединении с глюкозой входит в состав сахарозы, т.е. обычного столового сахара. В кишечнике сахароза гидролизируется сахаразой, расщепляясь на фруктозу и глюкозу. Затем фруктоза транспортируется из кишечника в печень, где вступает в метаболический путь, показанный на рис. 22.1. Фруктоза попадает в клетки печени с помощью транспортера, неудачно названного переносчиком глюкозы-5 (ГЛЮТ5). Фруктокиназа фосфорилирует фруктозу и образуется фруктозо-1-фосфат. Фруктозо-1-фосфат расщепляется на дигидроксиацетонфосфат и глицеральдегид; эту реакцию катализирует альдолаза В. Затем глицеральдегид фосфорилируется, превращаясь в глицеральдегид-3-фосфат, и это вещество вместе с дигцдроксиацетонфосфатом вступает в гликолиз. В период пищеварения в печени из фруктозы может синтезироваться гликоген и/или триацилглицеролы (примечание: «альдолаза» также катализирует обратимое расщепление фруктозо-1,6-бисфосфата на дигидроксиацетонфосфат и глицеральдегид-3-фосфат).

Метаболизм фруктозы в мышцах [ править | править код ]

Метаболизм фруктозы в мышцах показан на рис. 22.2 Фруктоза фосфорилируется гексокиназой с образованием фруктозо-6-фосфата. Фруктозо-6-фосфат затем используется для синтеза гликогена, а если запасы гликогена полны, то в энергетическом обмене (в гликолизе).

Нарушения метаболизма фруктозы [ править | править код ]

Недостаточность фруктокиназы (идиопатическая фруктозурия) [ править | править код ]

Недостаточность фруктокиназы в печени (рис. 22.3) — редкое заболевание, при котором фруктоза накапливается в крови и моче. Наиболее распространена эта болезнь в еврейских семьях. Фруктозурия неопасна для здоровья: больные имеют нормальную продолжительность жизни. Иногда при анализе мочи фруктозу принимают за глюкозу и ошибочно диагностируют сахарный диабет.

Наследственная непереносимость фруктозы, или недостаточность альдолазы В [ править | править код ]

Наследственная непереносимость фруктозы передается по аутосомно-рецессивному типу. Причина этого тяжелого заболевания — недостаточность фермента печени альдолазы В (рис. 22.3). Болезнь обычно проявляется, когда ребенка переводят с грудного молока на пищу, содержащую фруктозу. Уже в первые 20 мин после начала кормления у него начинается тяжелая рвота, развивается гипогликемия. Из-за накопления молочной кислоты развиваются метаболический ацидоз и компенсаторная гипервентиляция. Без лечения ребенок плохо прибавляет массу тела, происходит истощение организма, а из-за постоянного повреждения печени развивается цирроз.

Болезнь развивается из-за того, что в печени после употребления в пищу фруктозосодержащих продуктов происходит накопление фруктозо-1-фосфата. Это практически сразу вызывает торможение метаболических путей: в частности, гликогенолиза, глюконеогенеза и связанных с ними путей.

Накопление фруктозо-1-фосфата приводит к следующим последствиям.

- Истощаются запасы неорганического фосфата (Фн), из-за чего ингибируется гликогенфосфорилаза и синтез АТФ.

- Блокирование этих процессов нарушает образование глюкозы в печени и приводит к гипогликемии.

- Накапливающийся АМФ распадается до мочевой кислоты. Возникает гиперурикемия.

В итоге метаболизм в печени практически останавливается. Однако в других тканях (например, в эритроцитах) продолжается анаэробный метаболизм, и в печень поступает молочная кислота. Поскольку ее использование обычным путем в цикле Кори невозможно, развивается лактацидоз.

Чтобы болезнь не прогрессировала, необходимо просто исключить из рациона продукты, содержащие фруктозу и вещества, расщепляющиеся до фруктозы (например, сахарозу, сорбитол). У детей развивается природное отвращение к сладкому, и в дальнейшем они избегают употреблять фруктозосодержащие продукты. У этой болезни есть и положительная сторона: дети с наследственной непереносимостью фруктозы не знают, что такое кариес.

Читайте также [ править | править код ]

Источник