Чудеса селекции: дикорастущие предки культурных растений

Огромное разнообразие культурных растений, благодаря которым у нас сегодня есть множество вкусных и полезных продуктов питания, современные люди воспринимают как должное. Между тем, окажись мы в каменном веке, то не нашли бы там ни крупных и сочных яблок, ни сладких жёлтых бананов, ни огромных початков кукурузы. А многие дикорастущие растения, которые являются предками современных культурных, мы, вероятно бы, даже не узнали. В этом посте — о том, как изменились за прошедшие сотни и тысячи лет культурные растения благодаря методам селекции и нашим предкам.

1) Яблоня

Это растение известно людям с древнейших времён. Существует несколько видов дикой яблони, распространённых в Европе и Азии. При этом, согласно генетическим исследованиям, предками современных культурных сортов являются два вида: яблоня Сиверса и дикая лесная яблоня.

Дикая лесная яблоня

Оба этих вида имеют маленькие плоды (размером от 2 до 5 см) и не самый приятный вкус. Яблоки Сиверса горьковаты на вкус, а плоды дикой лесной яблони очень кислые. Однако скрещивание и селекция этих видов привело к возникновению современных культурных сортов.

Считается, что первыми начали целенаправленно выращивать яблони жители Средней Азии, жившие к западу от горы Тянь-Шань, и произошло это более 2000 лет назад. После завоеваний Александра Македонского яблони попали в Грецию, а оттуда распространились по всей Европе. Греки и римляне немало потрудились, чтобы вывести новые сочные и сладкие сорта яблок.

В России яблоки долгое время были чуть ли не единственным фруктом. Яблони появились в монастырских садах ещё в 11 веке, а в 18 веке русский селекционер Болотов описал уже около 600 сортов яблок.

2) Пшеница, кукуруза и другие злаки

Злаки известны людям очень давно, и именно с возделывания пшеницы, ячменя и других злаков более 10 тыс. лет назад началась неолитическая революция. Родиной пшеницы и ячменя является Ближний Восток, их выращивание началось, вероятно, на территории современных Ирака и Турции.

Дикорастущие виды заметно отличались от современных культурных. У них были более мелкие зёрна и меньшее их число в колосе. Но главным недостатком было то, что созревшие зёрна сразу осыпались на землю, поэтому собирать их было очень сложно. Лишь со временем были выведены сорта, которые было удобно собирать — жать целые колосья вместе с зёрнами, а затем их обмолачивать.

Кукурузу американские индейцы начали выращивать более 5000 лет назад. Точный предок современной кукурузы не установлен, но самое близкое к ней из дикорастущих растений — теосинте — выглядит так:

Мало того, что у него мало зёрен и они маленькие, так и имеют эти зёрна ещё довольно твёрдую оболочку.

3) Бананы

Банан мы знаем как мягкий и сладкий фрукт жёлтого цвета. Но дикие предки бананов были совсем другими. Это были маленькие, зелёные и твёрдые плоды, вдобавок наполненные семенами.

Тем не менее люди нашли что-то полезное в этом фрукте. Несколько тысяч лет назад люди начали выращивать бананы в Юго-Восточной Азии, а затем они постепенно распространились по всему миру.

Селекция бананов заняла довольно длительное время. Ещё испанские завоеватели, которые 500 лет назад завезли бананы в Америку, считали их кормом для рабов и животных. В это время бананы ещё были несъедобными в сыром виде, их нужно было варить или жарить. Лишь к концу 19 века были выведены современные сорта бананов, которые быстро стали одним из любимых продуктов питания у жителей США и Европы.

4) Морковь

Дикорастущая морковь издавна произрастала на обширных территориях Евразии. Люди употребляли корнеплоды этого растения в пищу, но у дикой моркови они горькие и жёсткие, так что популярностью этот овощ не пользовался. Морковь была известна древним греками и римлянам, но в эпоху Средних веков она была забыта.

Вернулась же морковь в Европу с Востока. Считается, что местом, откуда происходят современные сорта моркови, является территория современного Афганистана, именно здесь примерно в 10 веке морковь стали выращивать специально. В 12-13 веках морковь вновь попала в Европу. В это время морковь была разных цветов — от белой до фиолетовой. Лишь в 16-17 веках в Голландии были выведены привычные нам оранжевые сорта моркови с толстыми сладкими корнеплодами.

5) Арбузы

Родиной арбузов является Юго-Западная Африка. Дикие предки современных арбузов до сих пор произрастают в пустыне Калахари.

Дикие арбузы в пустыне

Плоды диких арбузов маленькие — размером не больше 10 см и горькие на вкус. Ещё 4000 лет назад их обнаружили древние египтяне и начали выращивать, правда, не для употребления в пищу, а для получения масла из семян. Древние римляне стали засаливать арбузы и варить из него варенье.

Постепенно арбузы начали выращивать в разных странах. Они становились больше и слаще, но ещё в 17 в. арбузы довольно сильно отличались от современных:

Арбузы на картине итальянского художника 17 в.

Заметный вклад в селекцию арбузов внесла Россия, куда арбуз попал ещё в 13 в. После падения Астрахани прикаспийские степи стали одним из главных центров разведения арбузов, где были выведены большие, сладкие и засухоустойчивые сорта.

6) Персики

Как понятно из названия, в Россию и Европу персики попали из Персии. Однако родиной персиков является Китай, и здесь эти фрукты стали выращивать ещё 4000 лет назад.

примерно так выглядели дикорастущие предки персика

Учёные склоняются к тому, что современные персики являются результатом гибридизации нескольких видов, однако дикие предки персика были очень маленькими с большой косточкой и солоноватым вкусом, а их размер был всего 2-3 см. Современный персик примерно в 60 раз (по весу) больше своих диких предшественников.

7) Огурцы

Огурцы начали выращивать в Индии очень давно, около 4-6 тысяч лет назад. Древние греки и римляне выращивали огурцы в большом количестве и считали их очень полезным для здоровья продуктом. Подробности же селекции огурцов неизвестны, но дикие огурцы до сих пор в большом количестве произрастают в Индии.

Дикорастущие огурцы маленькие, горькие и очень колючие. Местные жители используют их заросли для украшения заборов и стен.

8) Капуста

Капуста — одно из немногих культурных растений, которое происходит не из каких-то отдалённых мест, а с территории Европы.

Также дикорастущая капуста вполне съедобна и имеет вкус, напоминающий обычные культурные сорта белокочанной капусты. Правда, листья этой капусты более жёсткие и, конечно, не образуют кочанов.

Капусту начали выращивать в Южной Европе более 4 тысяч лет назад. Древние греки и римляне очень любили капусту и считали, что она излечивает от многих болезней. Издревле выращивали капусту и славяне, у которых она была одной из главных овощных культур.

Что же в итоге? Иногда встречается мнение, что селекция и искусственный отбор — нечто, напоминающее методы современной генной инженерии. На самом деле нет. Наши предки, занимаясь выведением культурных сортов, не вмешивались в генотип и скрещивали между собой лишь близкородственные виды. Так что скорее наоборот — вышеприведённые примеры это примеры успеха традиционных методов селекции, показывающие, чего можно добиться без применения ГМО.

Источник статьи: http://interesnyjfakt.ru/chudesa-selekcii-dikorastushhie-predki-kulturnyx-rastenij/

История яблони: до людей и с людьми

Ежегодно в мире собирается более восьмидесяти миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта превышает семь с половиной тысяч. Ученые уже довольно давно знают, что родиной культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Недавно появилось исследование, в котором раскрываются новые подробности истории яблони. В частности, автор пришел к выводу, что эволюционные изменения, приведшие в итоге к появлению современных яблонь, начались у их диких предков еще до того, как на эти плоды обратили внимание люди.

Двумя годами ранее историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони (Malus domestica) была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, они скрещивались с местными видами: в Сибири – с ягодной яблоне (M. baccata), на Кавказе – с восточной яблоней (M. orientalis), в Европе – с лесной яблоней (M. sylvestris). Примерно 46 % генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21 % – от лесной яблони.

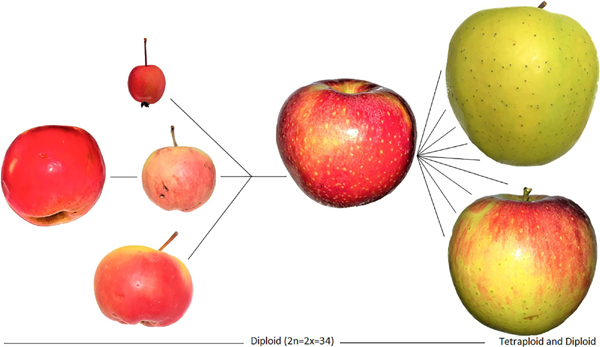

История культурной яблони. Крайняя слева – яблоня Сиверса, далее сверху – ягодная яблоня, в центре – яблоня восточная, снизу – яблоня лесная. Эти четыре вида были предками домашней яблони, давшей позже множество различных сортов.

На другом направлении распространения яблонь из Центральной Азии – на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами: яблоня сливолистная (M. prunifolia, известна российским садоводам как «китайка») и яблоня азиатская (M. asiatica), вероятно возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.

Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга. И синьцзянские яблони не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю. Зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов.

Автором нового исследования стал Роберт Шпенглер (Robert N. Spengler III), руководитель лаборатории палеоэтноботаники Института изучения истории человечества Общества Макса Планка. Его статья об истории яблони была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science, также яблоне посвящена значительная часть его книги «Плоды из песков» (Fruit from the Sands. The Silk Road Origins of the Foods We Eat), которая этим летом выходит в издательстве Калифорнийского университета.

Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории – распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства розоцветных, к которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например, вишня или малина, “делают ставку” на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, “мегафауной” (Шпенглер относит к этой категории млекопитающих с весом от сорока килограммов). У таких растений проявляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести.

Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблоки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала их численность животных, а свобода передвижения ограничена сохранившимися лесами, но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони.

Предполагается, что помимо яблони Сиверса данное направление эволюции было свойственно другими видам крупноплодных диких яблонь (например, лесной яблоне и яблоне Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana), а также диким предкам абрикоса (Prunus armeniaca), персика (Prunus persica), тибетскому персику (Prunus mira) или растущему в Китае персику Давида (Prunus davidiana).

Биологи объясняют таким же эволюционным приспособлением появление некоторых крупноплодных деревьев в других семействах и других регионах Земли. Иногда эта стратегия становится опасной. Если вид-распространитель исчезает, растение, тесно приспособленное к сотрудничеству с ним, испытывает значительные затруднения и тоже может исчезнуть. В эту ловушку попали некоторые южноамериканские деревья, чьи плоды поедали представители плейстоценовой мегафауны – гигантские ленивцы и гомфотерии. После их вымирания деревьям пришлось нелегко. Впрочем, некоторым вновь повезло и они “нашли” нового распространителя – человека. Например, в диком виде авокадо сейчас довольно редко встречается в лесах Южной Америки, зато люди его выращивают в тропиках по всему миру. Но если бы люди не полюбили авокадо, этот вид, весьма вероятно, уже бы исчез. Авокадо и другие растения, которые развивались в ходе совместной эволюции с вымершими ныне видами животных, биолог Дэниэл Янсен предложил называть «эволюционными анахронизмами», подробнее о них можно прочитать в отдельном очерке.

Роберт Шпенглер отмечает, что, по палеоботаническим данным, в голоценовую эпоху многие деревья семейства розоцветных в Евразии испытали значительное сокращение своего ареала. Например, дикий персик сейчас уже находится на грани исчезновения. Шпенглер выявил корреляцию между размером плода и сокращением ареала. Чем крупнее плоды у дерева, тем значительнее снизилось его распространение после плейстоцена (до вмешательства человека). Логично предположить, что ранее семенам помогали распространяется исчезнувшие теперь виды млекопитающих. Те же деревья и кустарники, чьи семена распространяют птицы, не испытали подобных проблем. Даже среди диких яблонь мелкоплодная ягодная яблоня (M. baccata) растет в дикой природе на значительно большей площади, чем три других предковых вида яблони.

Но для яблонь, как и для некоторых других плодовых деревьев, новыми распространителями стали люди. Путь от дикой яблони Сиверса к домашней яблони отличался от стратегии одомашнивания злаков. С одной стороны, получить более привлекательные плоды можно было, минуя длительный отбор в течение ряда поколений. Для дикие яблок на Тянь-Шане характерная высокая пластичность и широкий диапазон фенотипических признаков. В дикой популяции есть деревья, которые дают плоды диаметром до восьми сантиметров, плоды некоторых диких яблонь могут быть сладкими и ароматными. Люди могли просто выбрать более сладкие и крупные плоды. Но с другой стороны, возникала и серьезная трудность. При половом размножении потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но, надо признать, прививать черенки люди научились довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод.

Шпенглер отмечает свидетельства употребления в пищу плодов разных видов яблонь еще до распространения из Центральной Азии яблони Сиверса. Наиболее известны высушенные половинки яблок, обнаруженные в царской гробнице в Уре. Они датируется концом четвертого тысячелетия до н.э., и, скорее всего, относятся к виду M. orientalis. Остатки яблок начала 1 тыс. до н. э. археологи нашли в оазисе Кадес в пустыне Негев. Жители древнего Ближнего Востока сушили яблоки, что не только было необходимым для длительного хранения, но и помогало улучшить их терпкий вкус, когда сушеные яблоки использовали для приготовления отвара. В Европе в пищу шли плоды лесной яблони.

Находки семян яблок в поселениях людей 8 – 1 тыс. до н. э.

Современное культурное яблоко возникло благодаря торговым связям между Центральной Азией и странами Ближнего Востока и Европы. Во время продвижения по Великому шелковому пути яблоня Сиверса подверглась гибридизации с местными видами. Шпенглер полагает, что отдельные виды яблонь оказались в изоляции из-за периодических оледенений, эта изоляция сохранялась и позже, когда ледники отступили, и преодолеть ее яблони смогли только при помощи человека.

Источник статьи: http://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/