- Глава 3. Природно-антропогенные системы

- Глава 3. Природно-антропогенные системы

- 3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

- Приведите примеры антропогенных ландшафтов.Объясните почему их количество особенно увеличилось в 20 веке?

- Приведите примеры антропогенных ландшафтов. Объясните, почему их количество особенно увеличилось в XX в.

- Природный и антропогенный ландшафт

- Виды антропогенных ландшафтов

- Причины создания антропогенных ландшафтов

- Антропогенные ландшафты

- Примеры антропогенных ландшафтов 20-го века

Глава 3. Природно-антропогенные системы

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 3. Природно-антропогенные системы

3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

Современные ландшафты (природно-территориальные комплексы) на интенсивно осваиваемых территориях являются в той или иной степени антропогенными и представляют собой определенные эколого-хозяйственные системы.

Видный представитель Ленинградской школы географов А. Г. Исаченко считает, что антропогенные ландшафты – временные модификации природных комплексов, измененные под влиянием хозяйственной деятельности. Он выделяет следующие качественные градации таких ландшафтов.

1. Условно неизмененные (первобытные) ландшафты.

В них можно обнаружить лишь слабые следы косвенного хозяйственного воздействия (осаждение техногенных выбросов из атмосферы в Антарктиде, Арктике и высокогорье Западной Европы).

2. Слабо измененные ландшафты, которые подвергаются преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охоте, рыбной ловле, выборочной рубке леса), частично затронувшие лишь отдельные компоненты. Основные природные связи не нарушены, а изменения имеют обратимый характер.

3. Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, подвергшиеся интенсивному (преднамеренному или непреднамеренному) воздействию, затронули многие компоненты, приведшие к существенному нарушению структуры (часто необратимые). Для данных ландшафтов типичны такие негативные процессы, как обезлесение, засоление и смыв почв, загрязнение основных сфер биосферы и др.

4. Культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе в интересах общества. Для таких ландшафтов характерна оптимальная среда для жизни людей, которая способствует сохранению здоровья, физическому и духовному развитию.

Приоритет в разработке учения об антропогенных ландшафтах принадлежит главным образом географам Воронежского государственного университета под руководством Ф. Н. Милькова.

Ф.Н. Мильков[12] предложил понимать под антропогенными ландшафтами такие природные комплексы, в которых коренному изменению на всей или большей площади подвергается хотя бы один из природных компонентов. Такие антропогенные ландшафты трудно визуально отличить от естественных аналогов. Однако встречаются ландшафты, в которых коренному изменению подверглось большинство природных компонентов, а иногда и весь природный комплекс. Поэтому возникла необходимость выделения ландшафтно-техногенных и ландшафтно-инженерных систем, о чем подробнее будет сказано ниже.

В своей работе он выделяет 8 основных классов антропогенных ландшафтов, различаемых по основным типам использования земель: промышленные, сельскохозяйственные, селитебные, дорожные, лесные, водные, рекреационные, беллигеративные.

В промышленных ландшафтах целесообразно выделять промышленно-добывающий, промышленно-обрабатывающий и коммуникационный типы, а в сельскохозяйственных – полевой, лугово-пастбищный и садово-плантационный типы ландшафтов.

Промышленно-добывающий тип представлен территориями карьерно-отвальных комплексов (добыча угля, железной руды, строительных материалов и др.), открытых разработок месторождений цветных металлов, нефтеразработок, солеразработок. Сюда же входят и сопутствующие антропогенные комплексы: выработанные карьеры и карьеры, заполненные водой.

Промышленно-обрабатывающий и коммуникационный тип представлен территориями промышленных комплексов, морских и речных портов, аэродромов, а также отчужденными к промышленным комплексам территориями.

В состав полевого типа сельскохозяйственных антропогенных ландшафтов входят пахотные неорошаемые и орошаемые земли, пахотные земли с различными видами орошения (дождеванием, напуском, лиманным и т. п.), пахотные осушаемые земли. Сюда же относятся и сопутствующие антропогенные комплексы (деградированные пашни, овраги, балки, промоины), вторично засоленные и заболоченные земли).

К садово-плантационному типу относятся: сады древесно-кустарниковых культур неорошаемые, плантации древесно-кустарниковых культур неорошаемые и орошаемые, плантации прочих сельскохозяйственных культур, а также сопутствующие антропогенные комплексы, представленные преимущественно заброшенными землями.

К лесному (лесохозяйственному) классу относятся: охраняемые лесные массивы, сплошные промышленные вырубки леса, лесопосадки, полепочвозащитные лесные полосы, а также сопутствующие комплексы (промоины, овраги, балки, гари).

Водный (водохозяйственный) класс представлен акваториями и территориями водохранилищ, прудов, колодцев, каналов, ирригационных систем, дренажных систем, а также сопутствующими комплексами (антропогенные озера и заболоченные земли, загрязненные водоемы).

Селитебный класс представлен сельскими селитебными землями, поселками городского типа, городскими селитебными землями садово-паркового типа застройки, городскими агломерациями, наземными коммуникациями, а также сопутствующими комплексами (кладбища, свалки, курганы, могильники, заброшенные поселения и т.д.).

Увеличение поверхностного стока и снижение инфильтрации городской застройки приводит к нежелательным изменениям в естественном режиме функционирования урбанизированных ландшафтов, особенно расположенных в водосборном бассейне (рис. 3.1).

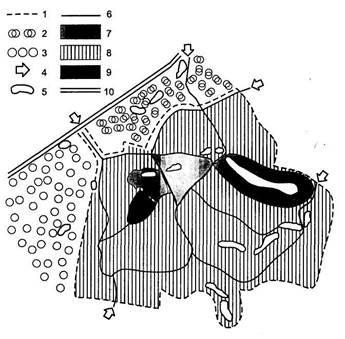

Рекреационный класс представлен заповедниками и национальными парками, зелеными зонами вокруг городов, курортными зонами, историко-архитектурными комплексами. Примером рекреационного класса ландшафтов может служить рис. 3.2.

В типологическом плане антропогенные ландшафты классифицируют так же, как и естественные, на основе учета комплекса ведущих факторов, участвующих в их формироваии и обусловленных деятельностью человека, а не естественными причинами. Ф. Н. Мильков указывает, что отсутствие совпадения в классах естественных и антропогенных ландшафтов является вполне закономерным. Первые выделяются по природным особенностям, а вторые – по роду деятельности человека.

Рис. 3.2. Схема функционального зонирования лесопарков (по И. Д. Родичкину): 1 – граница лесопарка; 2 – городской парк; 3 – выставка передового опыта; 4 – входы в лесопарк; 5 – водоемы; 6 – основные дороги и аллеи; 7 – зона активного отдыха (спорт, пляжи, палаточный городок); 8 – зона прогулочного отдыха (туризм, пикники, прогулки); 9 – зона тихого отдыха (сон, чтение, настольные игры); 10 – городская магистраль

В практике ландшафтного картографирования применяют следующую таксономическую систему основных типологических единиц антропогенных ландшафтов: класс, тип, вид, группа или тип урочищ [31].

Совокупность антропогенных комплексов, обусловленных деятельностью человека в какой-либо одной отрасли народного хозяйства, образует классы (см. выше).

Тип антропогенных ландшафтов представляет взаимосвязанную систему природно-хозяйственных комплексов, которая образуется при определенном конкретном виде межхозяйственной деятельности. Например, среди сельскохозяйственного класса антропогенных ландшафтов наиболее распространен на земной поверхности полевой тип, среди промышленного класса – карьерно-отвальный и т. д.

Вид антропогенных ландшафтов составляет природно-хозяйственные комплексы, образование которых обусловлено тем или иным видом хозяйственной деятельности, протекающей в различных ландшафтах. Например, среди полевого типа антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов различают виды: плакорный черноземно-полевой, пойменный лугово-черноземно-полевой, надпойменно-террасовый черноземно-полевой и т. д.

Группа антропогенных урочищ объединяет комплексы, сходные по их важнейшим природно-хозяйственным характеристикам. Например, группу антропогенных урочищ образуют отдельные карьерные отвалы в горнорудных районах, искусственно облесенные балки в земледельческих степных районах и т. д.

На таксономическом уровне антропогенных ландшафтов в ранге видов и групп урочищ наблюдается более близкое совпадение типологических классификационных категорий антропогенных и естественных ландшафтов.

[12] См.: Мильков Ф. Н. Ландшафтная сфера Земли. – М.: Мысль, 1970.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/4_1.htm

Приведите примеры антропогенных ландшафтов.Объясните почему их количество особенно увеличилось в 20 веке?

Для средневековой культуры характерны две ключевые отличительные признаки: корпоративность и господствующая роль религии и церкви. Средневековое общество, как организм из клеток, состояло из множества социальных состояний (социальных слоев) . Человек по рождению принадлежал к одному из них и практически не имела возможности изменить свое социальное положение. С каждым таким положением были связаны свой круг политических и имущественных прав и обязанностей, наличие привилегий или их отсутствие, специфический уклад жизни, даже характер одежды. Существовала строгая сословная иерархия: две высшие сословия (духовенство, феодалы — землевладельцы) , потом купечество, ремесленники, крестьяне (последние во Франции объединялись в «третье сословие») . Четкую формулу вывел на рубеже X — XI веков епископ французского города Лана Адальберон: «одни молятся, другие воюют, третьи работают . ». Каждое сословие было носителем и соответствующего типа культуры.

Мощным объединяющим фактором в таких условиях были религия и церковь. Определяющая роль христианской религии и церкви во всех областях общественной и культурной жизни составляла принципиальную особенность европейской средневековой культуры. Церковь подчинила себе политику, мораль, науку, образование и искусство. Все мировоззрение человека средневековья было теологическим (от греческого «теос» — бог) .

Многие ответы на этот вопрос вы найдете в этом фильме:

О роли церкви в средневековом обществе много материалов:

Природный и антропогенный ландшафт. Виды и классификации антропогенных ландшафтов. Причины изменения природных пейзажей. Антропогенное ландшафтоведение как наука. Примеры измененных природных комплексов ХХ века на карте мира. Устойчивость естественных ландшафтов и преодоление экологических кризисов. Характеристика антропогенных комплексов. Видео про антропогенные ландшафты.

Количество антропогенных ландшафтов особенно увеличилось в 20-м веке, поскольку выросло давление хозяйственной деятельности человека на природные комплексы.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/50073507

Приведите примеры антропогенных ландшафтов. Объясните, почему их количество особенно увеличилось в XX в.

Когда я выхожу в плодовый сад на даче или еду позагорать на пляж, расположенный на Химкинском водохранилище, — разве где-нибудь я вижу естественный ландшафт? Все, что окружает человека, было им изменено.

Природный и антропогенный ландшафт

Человек не создает новый ландшафт с «нуля». В основе культурного (антропогенного) ландшафта лежит ландшафт естественный. Но он преобразован, иногда до неузнаваемости (как пустыни на месте пастбищ).

Подобный ландшафт определяется не столько естественными факторами, сколько потребностями человека. Антропогенный ландшафт всегда имеет хозяйственное значение.

Виды антропогенных ландшафтов

Можно выделить ландшафты по их содержанию:

- поле, сад, луг или пастбище — сельскохозяйственный ландшафт;

- искусственные, вторичные леса — лесные ландшафты;

- водохранилища и пруды — водные ландшафты;

- карьер, отвалы, строительные площадки дорог, дамб, трубопроводов — промышленные ландшафты;

- города, села, парки, улицы — ландшафты селитебные (от слова «селить»).

Мне чаще всего встречаются негативные описания антропогенных ландшафтов, в них все склонны видеть воплощение человеческой жадности. Но дело не столько в жадности, сколько в невежестве. Там, где следовало провести дополнительные исследования, мы решили, что и так все знаем.

Причины создания антропогенных ландшафтов

Человек не способен выживать в чисто природной среде. Мы можем создавать экологичные города или создавать малоотходные технологии. Но не жить в лесном шалаше и собирать коренья.

Я бы сказала, что за последние 100 лет хозяйственная деятельность человека превратилась в решающий фактор образования ландшафтов. И это не всегда плохо. Антропогенный ландшафт это не только заброшенная алмазная шахта «Мир».

Это может быть и транспортная развязка во Флориде.

Или Кёкенхоф парк в Нидерландах.

Население планеты увеличивается, и мне ясно, что антропная нагрузка на природу будет расти. И человек не прекращать свою деятельность должен, а оптимизировать все ее последствия. Плохо не то, что мы мир перестраиваем. А то, что делаем это так безграмотно.

Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉

Авиабилеты — сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно тут!

Отели — не забываем проверять цены от всех сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это тут!

Аренда авто — тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем сюда!

Изучая этот вопрос, я с удивлением обнаружил, что антропогенные ландшафты занимают около половины суши на планете. В то же время, город нельзя назвать полностью антропогенным ландшафтом, т. к. в нем должен быть в обязательном порядке представлен хоть кусочек природы. Я помню, как в школе мы высаживали зеленые деревца по краю дороги, чтобы хоть как-то преуменьшить влияние человека на окружающую среду.

Антропогенные ландшафты

Само слово «антропогенный» представляет собой образование из двух латинских слов: «антропо» — «человеческий» и «генный» («генезис») — «происхождение». Таким образом получается «происхождение от человека». Данный термин подразумевает изменение окружающей среды под воздействием людской деятельности. В свою очередь, такие изменения могут носить намеренный и непреднамеренный характер. К примеру, строительство дороги или рытье котлована, для разработки полезных ископаемых — намеренная деятельность. А вот непреднамеренный (акультурный) антропогенный ландшафт может возникнуть в результате нашей нерациональной жизнедеятельности. Например, выпас скота влечет уничтожение травы на пастбище и если не позаботиться о ее восстановлении (подсев семян полевых трав), то некогда сочный луг так и останется пустынной землей.

К возникновению антропогенных ландшафтов привели следующие причины:

- Постоянное желание человека изменить природу для своего удобства.

- Рост технологических возможностей, особенно в 20-ом веке.

- Рост самого количества населения Земли.

Также, с этой деятельностью связывают появление термина «терраформирование», т. е. превращение абсолютно непригодной для жизни среды в пространство, благоприятное для существования человека.

Примеры антропогенных ландшафтов 20-го века

Наидревнейшими такими ландшафтами конечно будут дороги, но стоит также выделить:

- Крупные горнодобывающие комплексы.

- Любые с/х поля, чья почва была специально изменена для выращивания определенных культур.

- Подземные туннели метро.

Таким образом, создание антропогенных ландшафтов направлено в первую очередь на облегчение жизни человека.

Источник статьи: http://travelask.ru/questions/112516-privedite-primery-antropogennyh-landshaftov-ob-yasnite-poche