- Сопротивление социального ландшафта: «варварство» и «цивилизация» в социальном пространстве

- Сми о нас

- Культурный ландшафт: определение, как формируется и виды

- Что такое ландшафт

- Природный

- Природно—антропогенный

- Культурный ландшафт

- Виды культурного ландшафта и примеры

- Лесные

- Водный

- Аграрный (сельскохозяйственный)

- Культурно—исторический

- Реликтовый

- Урбанистический (городской)

- Как формируется культурный ландшафт

- Изучение

- Значение

- Видео

Сопротивление социального ландшафта: «варварство» и «цивилизация» в социальном пространстве

2020. Том 4. № 1 (11)

Труфанов Дмитрий Олегович, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, Институт педагогики, психологии и социологии, Сибирский федеральный университет (г. Красноярск, РФ); ORCID: 0000-0002-5946-7479; WoS ResearcherID: AAJ-6463-2020; dtrufanov@sfu-kras.ru

В статье обсуждается содержание понятия «социальный ландшафт», рассматривается структура социального ландшафта и функции его элементов. Автор подвергает анализу соотношение понятий «географический ландшафт», «социокультурный ландшафт» и «социальный ландшафт». Определяющим признаком социального ландшафта признается ценностно-нормативная структура, которая регулирует социальные отношения акторов, действующих в социальном пространстве конкретной локации. Изменение данной структуры приводит к движению социального ландшафта, его переходу из одного состояния в другое. В качестве структурных элементов социального ландшафта автор выделяет центр и периферию, где центр связан с ценностно-нормативными установлениями государства, а периферия выражена в виде множественных альтернативных ценностно-нормативных структур и идентичностей, формирующихся в местных локальных сообществах. С позиции государственноцентричного дискурса центр социального ландшафта ассоциирован с цивилизацией и цивилизационным развитием, периферия — с варварством в его современном прочтении. Варварство в социальном пространстве определяется как совокупность практик социального поведения, обусловленных альтернативными ценностно-нормативными структурами, выходящими за пределы государственных установлений. Области варварства в социальном ландшафте связаны с повышенным уровнем девиации, ослабленным социальным контролем и затрудненным проникновением государственных норм и ценностей. Такие области несут риски разрушения ценностно-нормативных структур центра социального ландшафта. Сопротивление социального ландшафта состоит в существовании барьеров коммуникации, препятствующих проникновению ценностно-нормативных структур центра в периферийные области. Барьеры связаны с существованием альтернативных государственным ценностно-нормативных структур и идентичностей. Области варварства и цивилизации в социальном ландшафте находятся в отношениях взаимодополнительности и выполняют ряд необходимых функций по отношению друг к другу: формирование и поддержание социокультурной идентичности, укрепление и развитие форм социального контроля, функцию социального обмена.

Багдасарьян Н. Г. Инженерная элита в постнеклассическую эпоху: смена парадигмы деятельности / Н. Г. Багдасарьян, С. С. Колосков // Гуманитарный вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2015. № 11 (37). URL: http://hmbul.ru/catalog/hum/socio/322.html

Бауман З. Текучая современность / З. Бауман; пер. с англ.; под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 540 с.

Бурдьё П. Социология социального пространства / П. Бурдьё; пер. с франц., отв. ред. перевода Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Валлерстайн; пер. с англ. П. М. Кудюкина; под общ. ред. канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.

Василенко В. И. Анализ миграционных процессов в условиях глобализации / В. И. Василенко, М. Ю. Штанько // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2013. Вып. 3 (22). С. 147-155.

Галиуллина С. Д. Система социального кредитования в Китае как элемент цифрового будущего / С. Д. Галиуллина, М. Г. Бреслер, А. Р. Сулейманов, А. А. Рабогошвили, Н. Н. Байрамгулова // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2018. № 4 (26). С. 114-120.

Дирин Д. А. Основные подходы к исследованию культурных ландшафтов в российской культурной географии / Д. А. Дирин // Социально-экономическая география. Вестник ассоциации российских географов-обществоведов. 2015. № 4. С. 24-37.

Зборовский Г. Е. Региональное социальное пространство как социологический феномен / Г. Е. Зборовский // Социум и власть. 2010. № 4 (28). С. 11-20.

Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель // Логос. 2002. № 3 (34). С. 1-12.

Ионин Л. Г. Восстание меньшинств / Л. Г. Ионин. М.; СПб.: Университетская книга, 2012. 237 с.

Исаченко Г. А. Ландшафтные и социальные границы: две стороны взаимодействия (северо-запад европейской России) / Г. А. Исаченко, А. И. Резников // Информационный бюллетень РФФИ № 7. 1999.

Кириллов А. Как работает система социального доверия в Китае / А. Кириллов // ТАСС. 2018. 29 мая. URL: https://tass.ru/opinions/5225841

Малашенко А. В. Современное варварство: причины и следствия / А. В. Малашенко, Ю. А. Нисневич, А. В. Рябов // Полития. 2018. № 2 (89). С. 6-22.

Скорик А. П. Инсталляция современного казачества в социальном ландшафте российского общества / А. П. Скорик // Российское казачество: история, проблемы возрождения и перспективы развития: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. (октябрь 2011 г.) / отв. ред. В. Н. Ратушняк. Краснодар, 2012. С. 235-242.

Скотт Дж. Искусство безгосударственной жизни: устная традиция, письменность, тексты / Дж. Скотт // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2017. Том 17. № 3. С. 267-288.

Скотт Дж. Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Дж. Скотт; пер. с англ. М.: Новое издательство, 2017. 568 с.

Современные международные отношения: учебник / под ред. А. В. Торкунова, А. В. Малыгина. М.: Аспект Пресс, 2017. 688 с.

Соколова Т. В. Социальный ландшафт постсоветского пространства в контексте процессов глобализации современного мира / Т. В. Соколова // Социальные факторы постсоветской интеграции. Сер. «Международные экономические и политические исследования» / Российская академия наук, Институт экономики. М., 2010. С. 221-241.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с.

Социальный порядок в контексте современности: проблемы существования и развития: монография / науч. ред. Д. Д. Невирко. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 176 с.

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / Г. Стендинг. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с.

Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для ХХI столетия / Дж. Урри; пер. с англ. Д. Кралечкина. Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 336 с.

Уфимцева Е. И. Социальный ландшафт религиозной социализации старшего поколения / Е. И. Уфимцева // Социология религии в обществе Позднего Модерна: сборник статей по материалам VI Междунар. науч. конф. НИУ «БелГУ» (19-20 сент. 2016 г.). С. 205-211.

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» 2014-2020 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718. URL: http://docs.cntd.ru/document/499040473

Шумкин Г. Н. Социальные ландшафты Российской империи в середине XIX века / Г. Н. Шумкин, Т. Г. Шумкина // Вопросы всеобщей истории. 2017. № 19. С. 312-322.

Ferguson S. J. Mapping the Social Landscape: Readings in Sociology / S. J. Ferguson. SAGE Publications, 2017. 712 pр.

Friedmann J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela / J. Friedmann. MIT Press, 1966. 279 pp.

Livingstone S. The changing social landscape / S. Livingstone // Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs / L. A. Lievrouw, S. Livingstone (eds.). London, UK: Sage, 2002. Рp. 17-21.

Picturing the Social Landscape. Visual Methods and the Sociological Imagination / P. Sweetman, С. Knowles (eds.). London: Routledge, 2004. 216 pр.

Источник статьи: http://siberian-socium.utmn.ru/issues/2020-tom-4/1_11/897860/

Сми о нас

Недавно Финансовый университет при правительстве РФ обнародовал рейтинг городов по качеству жизни населения. В топ российских мегаполисов вполне предсказуемо вошла Уфа. Аналитики отдали столице Башкортостана заслуженное шестое место. Да и сам глава Уфы Ирек Ялалов, руководящий городом с 2011 года, считается одним из самых эффективных руководителей в политической, хозяйственной и административной сфере. В интервью он рассказал, как удалось превратить «среднестатистический» миллионник в один из самых успешных городов страны.

Социальный ландшафт большого города

Уфа в последние годы демонстрирует стабильный экономический рост

Недавно Финансовый университет при правительстве РФ обнародовал рейтинг городов по качеству жизни населения. В топ российских мегаполисов вполне предсказуемо вошла Уфа. Аналитики отдали столице Башкортостана заслуженное шестое место. Да и сам глава Уфы Ирек Ялалов, руководящий городом с 2011 года, считается одним из самых эффективных руководителей в политической, хозяйственной и административной сфере. В интервью он рассказал, как удалось превратить «среднестатистический» миллионник в один из самых успешных городов страны.

— Ирек Ишмухаметович, в Послании президента Федеральному Собранию прозвучал тезис о необходимости программы пространственного развития России. В предстоящие шесть лет расходы на развитие городов следует увеличить вдвое. Вас, как руководителя республиканской столицы, должна была порадовать эта новость.

ИРЕК ЯЛАЛОВ: Безусловно. В Послании очень четко обозначены векторы пространственного развития. Правда, некоторые эксперты восприняли это как призыв развивать только городские пространства, повышать качество жизни, благоустраивать и так далее. Разумеется, все это нужно делать, и в Уфе мы этим последовательно занимаемся.

Но речь шла о системной работе, о комплексных решениях проблем, как экономических, так и социальных. А это уже уровень межмуниципального и даже межрегионального взаимодействия.

Живой пример: в Уфе растет рождаемость, нас уже почти 1,2 миллиона. При этом наши исследования показывают, что хотя число иностранных мигрантов сокращается, но возрастает маятниковая миграция. Люди из ближайших районов едут работать в столицу, увеличивая давление на городскую инфраструктуру.

Особенно это касается логистики. У нас три моста через реку Белую находятся в предаварийном состоянии, падает пропускная способность дорог, появляются пробки. Решения есть, но они требуют серьезных вложений в инфраструктурные проекты. Денег в городском бюджете хватает только на поддержание нормального функционирования, но не на решение стратегических задач.

— Но у вас неплохие бюджетные показатели: доходная часть лишь за последний год возросла с 19 до 24 миллиардов рублей…

ИРЕК ЯЛАЛОВ: Да, нам удалось добиться роста, спасибо республиканскому руководству. Но давайте сравним цифры по тем же мостам. Старобельский мост уже практически не справляется с нагрузкой. К сожалению, максимум, что мы можем себе позволить, — выделить 200 миллионов на текущий ремонт и поддержку. А вот новый Затонский мост обошелся в 4,8 миллиарда. Если бы львиную долю средств не выделил республиканский бюджет, то его строительство, столь необходимое городу, было бы невозможным.

— В Уфе в последние годы наблюдается стабильный экономический рост. Если верить статистике, в прошлом году городская промышленность преодолела рекордную отметку: триллион рублей по объему отгруженной продукции.

ИРЕК ЯЛАЛОВ: В Уфе ежегодно собирается 300 миллиардов рублей налогов, но в городском бюджете остается всего 10. Более половины доходов казны — межбюджетные трансферты. Я считаю, что нам нужно скорректировать бюджетную политику в стране. И эту точку зрения разделяют многие коллеги, в том числе партнеры по Международной ассамблее столиц и крупных городов (МАГ). Об этом мы будем говорить на ближайшем собрании ассамблеи. Уверен, что эта тема станет одной из главных в обновленном составе Совета по развитию местного самоуправления при президенте. К слову, в его президиум вошли представители всего лишь четырех городов, и Уфа в их числе.

Когда-то было модным понятие «локомотивы роста». Так называли и зоны опережающего развития, и отдельные кластеры, и флагманские отрасли. Но я убежден, что истинные локомотивы – крупные города с их центростремительным эффектом. Это мировой тренд. Здесь концентрируются инвестиционные возможности, сюда стекаются самые сильные и активные кадры. Будут развиваться центры, появятся возможности роста и в сельских территориях. К слову, об активности горожан. В Уфе явка на прошедших выборах оказалась самой высокой среди городов-миллионников!

— Вы упомянули МАГ. Есть ли у ассамблеи проекты и решения, направленные на пространственное развитие?

ИРЕК ЯЛАЛОВ: МАГ объединяет 89 столиц и крупных городов десяти стран СНГ и имеет огромный опыт. У нас разработана стратегия развития крупных городов, которая позволяет получать объективные данные об эффективности управления городом на основе специально разработанной системы индикаторов. В программе есть проекты привлечения инвестиций, совершенствования инфраструктуры, повышения эффективности управления. Я уверен, что многие из разработок МАГ могут лечь в основу проектов пространственного развития российских городов. В июне пройдет международная конференция «Города и люди. Местные решения для устойчивого развития», на которой мы хотим обсудить этот опыт.

— Город объективно меняется к лучшему. Исчезают надоевшие всем огромные рекламные щиты, меньше стало «убитых» дорог, появляется оригинальная современная архитектура. Как удалось реализовать столь масштабные программы благоустройства при ограниченности бюджетных возможностей?

ИРЕК ЯЛАЛОВ: В первую очередь, с помощью республиканских властей и по линии государственно-частного партнерства. У нас успешно выполняется программа благоустройства придомовых территорий «Уфимские дворики», последовательно реализуется проект «Город в парке». А старейший городской парк имени Ивана Якутова, например, реконструируется с помощью бизнеса.

Можно привести еще много примеров. Но хочу подчеркнуть: Уфа действительно хорошеет. Вместе с тем городу нужны масштабные инфраструктурные проекты, по-прежнему стоит проблема дефицита социальных учреждений, необходима реновация школ, строительство новых детсадов. И я надеюсь, после Послания Федеральному Собранию на всех уровнях окрепнет понимание того, что крупные города — драйверы российской экономики — нуждаются сегодня в повышенном внимании.

Источник статьи: http://ufacity.info/press/smi/281932.html

Культурный ландшафт: определение, как формируется и виды

Первозданный вид природы, живописный рельеф местности всегда притягивают к себе взгляды, рождают в душе романтические чувства, зовут в дорогу и путешествия. Но есть места, где в силу сложившихся обстоятельств человек был вынужден приложить усилия для его изменения. Если это делается целенаправленно, с учетом всех особенностей, оценивая возможные последствия для окружающей среды с целью избежания негативных проявлений, то постепенно природный ландшафт превращается в культурный.

Что такое ландшафт

Своему происхождению это слово обязано одному германскому монаху-христианину, который, переводя богословскую книгу в IX веке, применил термин для выражения из первоисточника земля обетованная. Позднее его стали употреблять в административно-территориальной деятельности, в XVI—XVII веках — в изобразительном искусстве (ландшафтная (пейзажная) живопись), а затем в географии и картографии. В русском языке синонимами этого понятия являются следующие слова и словосочетания: окрестности, вид местности, пейзаж.

Под ландшафтом понимается территория, находящаяся в едином объемном пространстве, содержащая в себе всю совокупность находящихся на ней природных и антропогенных объектов.

Из определения следует, что существует некое множество различных видов ландшафта в зависимости от пропорционального отношения содержащихся в них составляющих.

Изначально на Земле существовал только природный ландшафт. В каждом географическом поясе и на разных широтах он индивидуален и взаимосвязан с окружающей его средой. Таким образом, вся поверхность земного шара составляет единую экосистему. По мере заселения человечеством новых земель, ведением добычи природных ресурсов и другой хозяйственной деятельности на планете сначала локально, а позднее и более глобально ландшафт стал изменяться. На месте единого вида стали появляться новые его модификации.

Выделяют три основных вида ландшафта:

- природный,

- природно-антропогенный,

- культурный.

Природный

Любая территория на земном шаре, где сохраняется живая природа в первозданном, диком виде, относится к природному ландшафту. Количество таких островков на территории России гораздо больше, чем в Западной Европе. Но и в нашей стране с каждым годом их становится все меньше. Исключения составляют национальные парки, заповедники, заказники и другие природоохранные зоны.

Природно—антропогенный

Ландшафт, возникший в результате деятельности человека на его природном основании.

Различают три основных подвида:

- Слабоизмененный. Жизнедеятельность человека на ограниченной территории внесла ряд изменений в окружающую среду, местность. При этом главные природные компоненты были сохранены, и не нарушилась их взаимосвязь с экосистемой.

- Среднеизмененный. При проведении каких-либо работ на определенной территории и под воздействием других видов жизнедеятельности человека возникли новые формирования, что повлекло к нарушению некоторых природных систем, структуры и их взаимосвязей.

- Сильноизмененный. Привнесенные искусственные изменения существенно повлияли на базовую экосистему местности вплоть до необратимых последствий (Чернобыль, Аральское море и другие экологические катастрофы).

Культурный ландшафт

Он получил свое названия благодаря высокому уровню требований к территории, которой присваивается данная категория.

Основные принципы создания культурного ландшафта в процессе освоения человеком конкретно взятой местности:

- не происходит нарушения базовых связей и скелетной структуры ландшафта,

- изменение других связей происходит осмысленно и целенаправленно для сохранения или улучшения и оздоровления существующей системы в целом,

- предусматривается воспроизводство затрачиваемых и расходуемых природных ресурсов,

- учитывается эстетическая составляющая, призванная к гармоничному симбиозу географического ландшафта с творениями рук человека,

- обеспечивается природоохранная деятельность на данной территории.

Типичными представителями культурного вида местности являются музейно-парковые комплексы, ботанические и зоологические сады, прибрежные зоны отдыха.

Виды культурного ландшафта и примеры

Их различают по географической, биологической, социально-экономической разновидностям и по времени создания (древние и современные).

Лесные

В первую очередь к ним относятся посадки на новых территориях и восстановление некогда исчезнувших лесных массивов. При их освоении учитываются все требования, предъявляемые к созданию культурного пространства.

- восстановление тропических лесов в Сальвадоре,

- посадки новых лесов в Китае (с 1972 года высажено более 47 млн га леса).

В СССР это государственная защитная лесополоса Белая Калитва (Каменск — Шахтинский — Пенза) протяженностью более 700 км, где было посажено 2 280 тысяч га исчезающих растений. Эффект воздействия по влиянию на урожайность близлежащих сельхозугодий составил по зерновым культурам прирост на 25—30 %, по овощным — на 50—75 % и по травам — на 100—200 %.

Водный

Один из первых экологических видов ресурсопользования из освоенных человечеством. Первые ирригационные и мелиоративные сооружения находят при раскопках самых древних цивилизаций. Его компонентами являются водохранилища, искусственные озера и пруды, судоходные каналы и системы орошения.

- Суэцкий канал,

- Асуанское водохранилище,

- Волго—Донской канал.

Аграрный (сельскохозяйственный)

При реализации проектов по возделыванию сельхозпродукции, исходя из требований культурного ландшафтоведения, на первое место выходят вопросы сохранения или улучшения существующей экосистемы в конкретной местности и ее регионе.

- террасовые склоны в Молдове, на Кавказе, Филиппинах,

- польдеры (осушенная морская территория) в Бельгии, Франции, Голландии.

Культурно—исторический

К этому виду относятся разумно возведенные объекты (до XX века), которые органично вписаны в общий ансамбль природой местности, при этом все основные взаимосвязи не нарушились, а в определенных случаях были восстановлены утраченные ранее. Многие из этих территорий являются объектами культурного наследия.

- знаменитые архитектурно-парковые ансамбли (Петергоф, Версаль и другие),

- Московский, Казанский, Тульский Кремли,

- монастырские комплексы (Псково-Печерский монастырь, Афон, Валаам, Лхасса и т.п.).

Реликтовый

Возник на месте проживания давно исчезнувших, некогда высокоразвитых цивилизаций. Они жили в тесной взаимосвязи с природой и в зависимости от ее явлений, что повлияло на уникальный подход при возведении своих культовых и жилых объектов. Они изначально были гармонично вписаны в рельеф и биосистему местности. Со временем воздействие природы накладывает свой отпечаток на оставленные руины, не умоляя при этом величие и фундаментальность осмысленности действий строителей.

- древние поселения инков, майя и ацтеков в Южной Америке,

- Тихоокеанская Венеция,

- остатки Древнегреческих поселений.

Из семи чудес света до наших дней дошли только Египетские пирамиды.

Из всех же семи наиболее отвечающими требованиям культурного дизайна были Висячие Сады Семирамиды. В их архитектурном сооружении на нескольких уровнях размещались террасы и помещения различного назначения, с большим количеством зеленых зон со всевозможными растениями: от цветов и трав до кустарников, деревьев и лиан. Весь комплекс хорошо проветривался благодаря открытым фасадам и высоким потолкам, имел автономную систему водоснабжения и орошения.

Урбанистический (городской)

Он является одновременно и старым, и самым молодым видом. Его молодость обусловлена переосмыслением человечеством глобальных последствий антропогенного воздействия на ландшафтные территории планеты. В древности возводимые поселения из-за необходимости подстраиваться под природные особенности местности органично вписывались в ландшафт, не причиняя ему вреда. При этом поддержание природной экосистемы считалось и нормой, и необходимостью.

С началом активного развития индустрии подходы к бережному отношению к природе стали резко меняться, приводя к дисбалансу между сохранением естественных природных систем и возникшей необходимостью масштабной застройки новых географических территорий.

Поэтому на сегодняшний день формируется новый подход к решению этих проблем, который обязывает современных архитекторов, проектировщиков и застройщиков соблюдать сохранность природных зон и пейзажей при возведении новых жилых районов, городов и населенных пунктов.

- Национальный сад камелий в Сиднее,

- деревня Гальштадт,

- город Клагенфурт (Австрия).

В последнее время в России появился ряд коттеджных поселков, спроектированных с учетом всех требований к культурной застройке и с полной инфраструктурой (свои парковые зоны, сеть циркулирующих водоемов, места для культурного отдыха, церкви, пункты бытового обслуживания жителей и т. д.)

Как формируется культурный ландшафт

Настоящий окультуренный ландшафт сравнивается специалистами с произведением искусства. В его структуре гармонично переплетаются природные формы с созданной человеком инфраструктурой. Застройки чередуются с лесными и водными объектами, существуя одновременно, самодостаточно и взаимосвязано, дополняя или грамотно оттеняя друг друга.

Для достижения гармонии проектируемого пространства специалистам по ландшафтному планированию предъявляются определенные требования. В архитектуре это выражается стремлением к золотому сечению, золотой середине.

В современных методических пояснениях это описывается, как:

- преобразование непригодных территорий под нужды местного промышленного или жилищного комплекса (ирригация, мелиорация и другие инженерные мероприятия),

- проведение планирования технологий производств, используемого ими сырья и защитных мероприятий на новых и уже существующих предприятиях, с учетом освоения близлежащей местности на основе культурного подхода,

- проведение преобразований, направленных на устойчивость культурных систем к антропогенным воздействиям,

- проведение комплекса компенсационных мероприятий,

- повышение эстетической привлекательности вновь создаваемой или реконструируемой системы.

В основу формирования положен общий унифицированный принцип. Он выражается в соблюдении трех составляющих при проектировании и реализации проектов культурного пейзажа местности.

Требования к объектам:

- должны быть экономически самодостаточными (хозяйственно эффективными),

- экологически благоприятными,

- иметь высокое эстетическое дизайнерское решение.

Изучение

За несколько веков активного расселения народов, географических открытий, развития индустрии сформировалась база для множества разрозненных научных дисциплин о земле. Со временем изучение ландшафта и влияния на него различных факторов сформировалось в стройную систему знаний по этому направлению.

Самостоятельная научная дисциплина носит название ландшафтоведение.

Углубленному научному изучению ландшафтов стали уделять внимание только в последние десятилетия (приблизительно со второй половины 1970-х). Культурный ландшафт рассматривается как разновидность природно-антропогенного, так как в его формировании значительное участие принимает человек.

Методы изучения ландшафта:

- Историко-археологический. Он основан на сборе исторических и социальных фактов. Проводятся раскопки, берутся пробы разных слоев, проводятся опросы населения и изучаются исторические материалы из различных источников.

- Историко-генетический. Каждый частный ландшафт находится в тесной связи с прилегающими природными комплексами и рукотворными объектами, он является частью какой-либо единой парагенетической системы. Например: возделанное поле — полезащитная полоса — степь, водохранилище — береговая полоса, курортный санаторий — пляж — море.

- Сравнительный (с естественными аналогами). Например: искусственные лесопосадки — лес, оросительный канал — ручей, искусственный пруд — болото.

- Естественный. Литературно-картографический, экспедиционный и экспериментально-стационарный , геофизический, биофизический и геохимический.

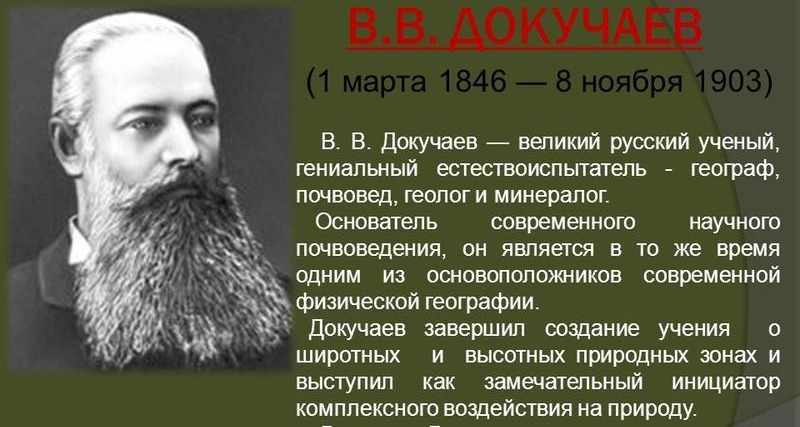

Одним из первых ученых в России, кто проделал колоссальную работу для становления ландшафтоведения и его практического применения является В. В. Докучаев (1846—1903). К числу его несомненных заслуг относится создание первого в России культурного сельскохозяйственного ландшафта (Каменная степь). Им также впервые было применено масштабное ландшафтное проектирование.

Позднее, его выдающийся коллега, русский ботаник, почвовед, географ, палеоботаник, основатель Батумского ботанического сада А. Н. Краснов (1862—1915) был командирован Министерством двора в экспедицию в центральную Индию, на Цейлон, в Японию и Китай для изучения на месте культуры чая с целью разведения этого растения на плантациях в Батумской области. Это задание им было с честью выполнено.

Достижения А. Н. Краснова:

- описание основных ландшафтов земного шара,

- районирование по типам растительности, придерживаясь зонально-географического принципа,

- выделение десяти зон и пяти ландшафтных областей, в каждом из выделенных районов представлена комплексная характеристика влияния природы на растительность,

- была определена характеристика ландшафтов, начиная с процесса выветривания и почвообразования, через рельеф и климат и вплоть до растительного и животного мира и культурных ландшафтов (эта схема стала повсеместно рабочей во второй половине XX века).

Значение

В России, а ранее в Советском Союзе, наибольшее практическое применение наблюдалось в картографии (для описания географического ландшафта) и в народном хозяйстве. В чистом виде возведение объектов и комплексов народно-хозяйственного назначения, отвечающих требованиям культурного строительства, происходило точечно и фрагментарно.

На Руси всегда существовал уникальный опыт возведения православных монастырей. До XX в. их устроение, структура полностью соответствуют теории культурного землепользования и строительства. Гармоничное вписывание всех объектов в окрестности, учитывая их рельефные и природные особенности, а также собственные нужды насельников, позволяли создавать шедевры ландшафтного зодчества.

- Троице-Сергиева Лавра,

- Санаксарский монастырь,

- Болдинский монастырь,

- Валаам.

В сельском и народном хозяйстве уникален опыт 1930-х годов, когда на Поволжье была создана большая система ирригации и орошения, что позволило решить там глобальную проблему урожайности зерновых, которая ранее приводила к периодическим голодным годам с массовой смертностью людей.

Человечество пришло к тому, что любое отклонение от требований к культурному проектированию новых объектов жизнедеятельности ведет к нарушению экосистемы местности. В связи с этим культурный ландшафт рассматривается как идеальный вариант освоения пространства.

«Если освоение новых застроек (и жилых, и производственных) не станет культурным повсеместно, массово, то тенденция разрушения внутренних связей глобальной экосистемы станет необратимой».

Из выступления на конференции экологов (Москва, 2017 год)

В среде современных специалистов-ландшафтоведов существуют несколько точек зрения об очередности и значимости отдельных критериев ландшафтного строительства. Но в необходимости соблюдения основных норм и требований, предъявляемых к освоению ландшафтов на основе принципов культурности — они единогласны.

Положительные результаты культурного землепользования:

- Сохранение чистоты экологии на осваиваемой территории. Это первейшее условие всех культурных проектов.

- При возведении жилых комплексов (поселка, микрорайона) создаваемая инфраструктура несет в себе полный цикл жизнеобеспечения населения. В него входят, кроме жилых построек, поликлиники, детские сады и школы, дома бытового обслуживания и магазины, детские спортивные площадки и спорткомплексы для профессионального занятия спортом, церкви с воскресными школами и другие необходимые объекты.

- Для индивидуальной застройки максимально внедряется проектирование и строительство эко-домов (использование при их возведении экологически чистых материалов и альтернативных источников питания).

- Оздоровление пространств, загрязненных в результате антропогенной деятельности ранее. Предусматривается проведения ряда очистительных и компенсационных мероприятий.

- Возрождение территорий после тяжелых техногенных катастроф.

- Работы по озеленению жилых и промышленных пространств.

- Возрождение лесов и других природных территорий, уничтоженных в результате хозяйственной деятельности и стихийных бедствий.

- Создание систем водоснабжения и орошения сельхозугодий в районах с жарким и сухим климатом.

Видео

Доходчивая и познавательная лекция специалиста-ландшафтоведа представлена в видео.

Источник статьи: http://tarologiay.ru/nauka/kulturnyy-landshaft-opredelenie-kak-formiruetsya-i-vidy.html