Опишите, пожалуйста, что такое «одревесневшие» и «зеленые» черенки

«Зелёными» (или «летними») называют черенки растений, нарезанные с побегов текущего года — они достаточно гибкие и кора у них молодая, зелёная. У большинства видов древесных растений для черенка берут побег, у которого верхняя часть мягкая, а нижняя — полуодревесневшая: при нарезке из этого побега летних черенков «берут в дело» среднюю часть побега, отбрасывая слишком грубую нижнюю и слишком мягкую верхнюю части. «Зелёные» черенки нарезают острым инструментом и укореняют сразу после нарезки, не допуская их высыхания.

«Одревесневшими» (или «зимними») считаются черенки, нарезанные в конце периода активной вегетации из сильных, вызревших, чаще однолетних (а у некоторых растений — 2-летних и старше) побегов. Кора этих развитых упругих побегов, уже подготовившихся к зиме, становится плотной и приобретает свойственный для взрослого растения данного вида цвет и жёсткость. «Одревесневшие» черенки высаживают осенью, или заготовленные для нарезки черенков вызревшие побеги хранят до весенней посадки. При нарезке черенков из одревесневших побегов допускается «размочаливание» нижнего среза.

Для каждого вида растений имеются рекомендации, какие именно черенки и в какое время лучше укоренять.

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 15 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Источник статьи: http://www.gardenia.ru/quests/quest_767.htm

Размножение растений

Стебли : Стеблевые черенки : Одревесневшие черенки

Размножение при помощи одревесневших черенков, пожалуй, один из наиболее легких способов вегетативного размножения.

Одревесневшие черенки заготавливают во время периода покоя. У листопадных пород используются полностью вызревшие побеги. Поскольку их черенки в это время не имеют листьев, необходимый для успешного размножения контроль условий окружающей среды минимален.

Как и при других типах черенкования, самым важным фактором успешного окоренения черенков является, по-видимому, подготовка маточного растения, заключающаяся в короткой обрезке за год до черенкования. В результате такой обрезки на растении образуются побеги, способные к интенсивному образованию корней.

Где и когда заготавливать черенки

Скорость роста побега меняется на протяжении года. Максимальная весной, она постепенно снижается к осени, когда рост прекращается совсем. Даже в конце периода вегетации основание годичного побега обладает наиболее выраженной способностью к образованию корней, и это следует учитывать при нарезке одревесневших черенков. (Это относится не ко всем растениям. Например, у красной смородины лучше укореняются черенки с верхушечного побега).

У хорошо окореняющихся растений, таких, как ива, тополь, смородина, одинаково высокой способностью к образованию побегов обладает любой участок побега.

У некоторых видов сливы, а также других трудноукореняющихся растений черенок срезают так, чтобы в его основание входила и утолщенная часть стебля.

Одревесневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя, однако успешнее всего черенкование проходит во время опадения листьев и незадолго до распускания листовых почек. Наименьшая способность к корнеобразованию отмечается в середине зимы.

Черенки, нарезанные перед распусканием почек, нужно выращивать в защищенном грунте, например в холодном парнике. Время черенкования необходимо подобрать так, чтобы листья не успели развернуться до окоренения черенков — в противном случае из-за интенсивного расходования воды черенки быстро погибнут. Поэтому надежнее проводить черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Преждевременный листопад бывает, когда листья с уже образовавшимся между черешком и стеблем пробковым отделительным слоем опадают при сильном ветре, дожде или заморозке. Но на отобранных растениях листопад можно вызвать и искусственным путем, как только завершится формирование отделительного слоя. Легко проведите по стеблю рукой вниз. Если листья отваливаются, пробковый отделительный слой уже сформировался — время для черенкования, следовательно, выбрано правильно.

Размеры одревесневших черенков

Черенки обычно заготавливают длиной 25—35 см, но лучше нарезать их более короткими.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, теряют воду из-за испарения со всей поверхности побега. Простейшим объяснением отсутствия новообразованных корней у таких растений является их пересыхание. Для снижения потерь воды черенки нужно высаживать глубже, чтобы над землей была лишь их небольшая часть. Но при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над землей следует оставить по крайней мере 3 почки. (Оставлять над почвой 3 почки слишком рискованно, поскольку увеличивается вероятность подсыхания черенков. )

На практике черенки чаще всего высаживают на такую глубину, что третья почка оказывается расположенной в земле, но у самой ее поверхности — рост в этом случае не тормозится. Поэтому для большинства культур достаточно оставлять над землей отрезок черенка длиной 2—3 см.

Образование корней у черенка происходит вдоль стебля и на срезе в основании. Корни,

образовавшиеся на стебле, постепенно исчезают, и корневая система нового растения формируется в основном из базальных корней, расположенных в основании черенка. Ускоренному отрастанию базальных корней способствует обработка среза черенка регулятором роста, а также хорошая обеспеченность воздухом. Наиболее благоприятный воздушный режим складывается в верхнем 5-см слое почвы.

Однако заглубленный в почву на 5 см черенок с выступающей над землей 3-см частью вес же слишком короток, чтобы выжить в неблагоприятных условиях: он может быстро высохнуть, небольшая длина не позволит ему достаточно прочно закрепиться в почве, наконец, запаса питательных веществ в таком черенке явно недостаточно для того, чтобы он смог благополучно просуществовать в период покоя. С учетом всею сказанного длину черенка обычно увеличивают до 15 см.

Размножение при помощи одревесневших черенков

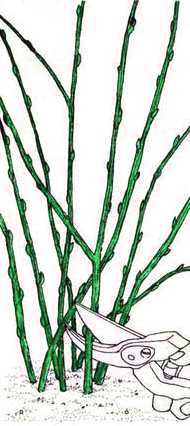

Чтобы стимулировать интенсивное побегообразование у маточного растения, во время покоя его подвергают короткой обрезке. Когда листья начинают опадать, секатором вырезают одревесневшие побеги текущего года. Срезы делают чистыми, чтобы на стебле материнского растения не оставалось пеньков. Непосредственно над верхней почкой будущего черенка делают косой срез. Нижний горизонтальный срез делают в 15 см от верхнего, независимо от того, как он будет располагаться относительно ближайшей почки.

Основание черенка (но не сам стебель) обрабатывают порошком регулятора роста, стимулирующего корнеобразование. Концентрация, например, индолилмасляной кислоты для обработки одревесневших черенков должна составлять 0,8%. Если черенкование проводится в благоприятное время и с использованием наиболее подходящих для этого побегов, необходимость в применении регуляторов роста может отпасть, за исключением случаев размножения трудноокореняющихся пород.

Нарезанные черенки собирают в пучки по 10—12 штук и ставят в ящик с песком, засыпав их почти на всю высоту, и в таком виде оставляют под зиму. Но можно и сразу же высадить черенки на подготовленное место.

Быстроокореняющиеся черенки хорошо переносят выращивание в открытом грунте, тогда как трудноокореняющиеся лучше выращивать при более высокой температуре в холодном парнике, где колебания условий окружающей среды не так выражены.

Весной, перед самым пробуждением покоящихся почек, тщательно перекапывают грядку, где черенки предстоит доращивать. Лопатой прокапывают бороздку глубиной 12—13 см. В нее вертикально, с интервалом 10—15 см высаживают вынутые из ящика с песком черенки. Ширина междурядий в открытом грунте 30 — 40 см, в парнике — только 10 см. В таком состоянии черенки оставляют на весь летний период. Осенью окоренившиеся черенки, а они к тому времени уже начинают ветвиться, выкапывают и пересаживают на предназначенное для них в саду постоянное место.

Черенки, выращиваемые в холодном парнике, нуждаются в укрытии, только пока у них не начали образовываться корни; после этого их закаливают. Запаздывать с этим нельзя, так как с приближением лета проводить закаливание становится все труднее.

При выращивании растения с четко выраженным главным стеблем на черенке дают возможность развиваться лишь одной верхней почке. Черенки высаживают вертикально, размещая целиком под землей, так чтобы верхушка едва касалась ее поверхности. В таких условиях рост нижних почек будет подавлен и разовьется лишь один побег.

Иногда бывает нужно получить растение, имеющее снизу один стебель (штамб), который разветвлялся бы лишь в верхней части; для выращивания таких растений заготавливают более длинные, чем обычно, черенки; после высадки над поверхностью земли у них также оставляют более длинный пенек. Однако на удлиненном черенке могут тронуться в рост и нижележащие почки, из-за чего желаемая штамбовая форма будущего растения будет утрачена.

Для предупреждения образования боковых побегов осенью все почки на черенке, за исключением верхних трех, удаляют («ослепляют »). Почки срезают неглубоко, пользуясь для этого острозаточенным ножом; следите, чтобы на черенке случайно не осталось спящих почек. Удалять таким образом почки гораздо проще, чем впоследствии вырезать уже разросшиеся боковые побеги.

Крыжовник и красную смородину обычно размножают 25—35-см черенками, на которых удалены нижние почки. У куста таким образом образуется всего один стебель, чем облегчается циркуляция воздуха и снижается вероятность заболевания растений мучнистой росой.

Для получения подвоев розы обычно берут от рыхлой или многоцветковой розы (сорт Симплекс) 20-см одревесневшие черенки, у которых также удаляют, за исключением двух верхних, все почки. Это предупреждает образование порослевых побегов.

Чтобы избежать загнивания мест среза и развития там болезней, их поверхность замазывают. Каллюс на ранках образуется и без этого, но, если влажность воздуха недостаточно высока, черенки могут засохнуть. Поэтому лучше замазать поверхность срезов воском, садовым варом или краской, специально применяемой при обрезке.

Черенки обрабатывают регулятором роста, стимулирующим корнеобразование, высаживают и помечают этикетками. У роз над поверхностью почвы оставляют две верхние почки; надземная часть черенка должна быть достаточно длинной, чтобы позже на него можно было прививать почки нужного сорта.

Черенки крыжовника и красной смородины высаживают на такую глубину, чтобы верхняя из трех оставшихся почек была примерно в 5 см над уровнем почвы. Осенью черенки пересаживают так, что на поверхности оказывается уже большая часть стебля.

Стебли с рыхлой сердцевиной Для многих древесных растений, таких, как форзиция, способ черенкования, описанный на с. 140—143, непригоден, поскольку стебли у них заполнены рыхлой сердцевиной или вообще пустотелые. Их поранение часто благоприятствует развитию гнилей и болезней, что в конечном итоге вызывает гибель черенка.

Эту проблему можно преодолеть двумя способами: нарезая черенки нужной, 15-см, длины, но замазывая срезы воском или делая нижний срез чуть ниже узла, в котором расположена листовая почка. Заготовленные одним из этих способов черенки будут окореняться ничуть не хуже обычных, имеющих твердую сердцевину.

При первом способе растапливают небольшое количество свечного воска (парафина). Основание 15-см черенка погружают в него и тут же вынимают; затвердевший воск надежно закрывает поверхность среза. Воск не должен быть нагрет слишком сильно, так как это может повредить растениям.

Способ достаточно удобен, однако необходимо следить за тем, чтобы не повредить восковое покрытие при следующих манипуляциях с черенками: связывании их в пучки, прикапывании, высадке.

Сущность второго способа заключается в том, что нижний срез на черенке делается в области узла, где сердцевина значительно тверже. Базальный срез проходит чуть ниже узла, примерно в том же месте, где срезается и обычный 15-см черенок. У таких растений, как керрия, междоузлия очень длинные, поэтому длина черенков может достигать 20 — 23 см.

Черенки у пород с рыхлой сердцевиной обычно рекомендуется нарезать ножом, так как секатор, если он не очень хорошо заточен, может повредить стебель, раздавливая его.

Глазки у вьющихся растений

Описываемый ниже способ применяется в основном для размножения вьющихся растений, однако он подходит и для других видов; важно, чтобы у стеблей была твердая сердцевина и растения давали одревесневшие черенки. Такие одноглазковые одревесневшие черенки являются, по сути, эквивалентом листопочковых черенков.

Во время периода покоя проводят обрезку маточника, чтобы стимулировать усиленное побегообразование.

Небольшой горшочек наполняют смесью для черенкования и дощечкой слегка уплотняют так, что ее поверхность оказывается примерно на 1 см ниже края сосуда.

Осенью, когда начнется опадение листьев, с маточного растения срезают побеги, выросшие в минувшем сезоне: над одним из узлов секатором делают косой срез (пенек не следует оставлять, так как он может заболеть и тем самым вызвать гибель почки); примерно в 4 см ниже делают второй уже горизонтальный срез. Если растение трудно окореняется, прибегают к поранению черенка: острым ножом делают неглубокий продольный срез в нижней половине черенка с противоположной от почки стороны.

Нижний конец черенка и место поранения погружают в порошкообразный препарат, стимулирующий корнеобразование, взятый в концентрации, рассчитанной на одревесневшие черенки (в случае индолилмасляной кислоты — 0,8% ). В подготовленном субстрате колышком делают лупку. Черенок сажают вертикально, чтобы почка оказалась на уровне поверхности земли. В каждый горшок высаживается по одному черенку.

Горшок помечают этикеткой и устанавливают на стеллаж в теплице или другом аналогичном помещении — чем теплее, тем быстрее будет идти регенерация.

Растения, чтобы они не пересыхали, поливают. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, слишком обильные поливы вредны, так как почва быстро переувлажняется, а это приводит к их загниванию и гибели. Когда черенки окоренятся, их начинают закаливать. Весной черенки высаживают и помечают этикетками.

Размножение при помощи одревесневших черенков (рис. 1-12)

«Ослепление» почек (рис. 13-15)

Стебли с рыхлой сердцевиной (рис. 21-23) Глазки у вьющихся растений (рис. 31-39)

1. Во время периода покоя маточное растение подвергают сильной обрезке.

Источник статьи: http://humangarden.ru/bd/mmb/mmb.php?id_glav=42

Размножение одревесневшими черенками

Этот вид черенкования является наиболее простым и экономичным и поэтому он широко распространен и имеет большое практическое значение. Все виды тополей, ив (за исключением тополя черного и ивы козьей), черная смородина и частично другие виды смородины в питомниках размножают преимущественно одревесневшими черенками. В больших размерах размножают одревесневшими черенками и такие породы, как виноград, платан, жимолость татарская и покрывальная, жасмин, гортензия, дерен белый, снежник, тамарикс, спиреи, туя и многие другие.

Для размножения одревесневшими черенками наиболее пригодны однолетние порослевые побеги. Побегами двухлетнего возраста и старше (колья) размножаются

ивы и тополя. У хвойных и некоторых лиственных пород (виноград) иногда практикуется срезка однолетних побегов с куском более старой древесины с пяткой или с костыльком (рис. 24). Для черенков пригодны наиболее мощные и сильные побеги (у тополя толщиною не менее 5-8 мм) с хорошо развитой проводящей системой, обеспечивающей быстроту сокодвижения в черенке. От этого в значительной степени зависит успешность укоренения черенков. Слабо развитые побеги и особенно побеги верхушечного происхождения (у деревьев) малопригодны, а побеги с цветочными почками и вообще не пригодны для заготовки черенков.

Разнокачественность черенков, срезаемых с разных частей растения, Т. Д. Лысенко объясняет стадийностью развития растения. Он указывает: «Разные участки ткани стебля могут находиться на разных стадиях развития. Ткани нижней части стебля обладают более молодой стадией развития, чем вышележащие участки». Следовательно, верхушечные побеги у древесных пород стадийно будут более старыми, чем побеги, образовавшиеся из нижней части ствола. По поводу стадийного возраста порослевых побегов Т. Д. Лысенко считает, что «Низко срезанные по стволу лесные деревья дают поросль настолько же молодую (в смысле готовности к цветению), как однолетние побеги, выросшие из семени». Многолетней практикой размножения древесно-кустарниковых пород одревесневшими черенками подтверждается, что стадийно более молодые побеги отличаются большей энергией корнеобразования и роста.

Черенки с порослевых побегов или с побегов, образовавшихся после короткой обрезки, дают, как правило, более высокий процент укоренения и наиболее активный рост. Поэтому при массовом размножении одревесневшими черенками необходимо иметь в питомнике маточную плантацию. Маточные деревья и кустарники должны регулярно подвергаться короткой обрезке или посадке на пень (омолаживанию), что вызывает в первый же год в большом количестве развитие сильных порослевых побегов. При закладке маточных плантаций древовидных ив и тополей следует высаживать на маточники только мужские экземпляры. Женские экземпляры этих пород в декоративном питомнике размножать нежелательно, так как они во время плодоношения засоряют улицы.

Сроки заготовки и хранение побегов. На черенки заготавливают вполне вызревшие побеги после окончания листопада поздно осенью и в начале зимы (ноябрь, начало декабря) до наступления сильных морозов. Заготовку

Побегов зимой производить не рекомендуется, так как у черенков некоторых видов кустарников, подвергавшихся воздействию низких температур (—10° и ниже), значительно ослабляется способность к укоренению.

У древесных пород, побеги которых не страдают от обмерзания, заготовку их на черенки можно производить рано весной до набухания почек. В целях выяснения наиболее благоприятных сроков заготовки побегов на черенки на Контрольно-семенной опытной станции Ленинградского цветочно-питомнического треста (г. Пушкин) было проведено соответствующее исследование. С одних и тех же маточников в разные сроки срезали побеги, часть которых сразу разрезали на черенки, а другую часть оставляли в прутьях, которые разрезали на черенки только перед высадкой. Заготовленные таким образом побеги и черенки сохранялись до высадки прикопанными в песке, в непромерзающем подвале. Посадку произвели в один срок (15 мая) при одних и тех же условиях. Результаты опыта сведены в табл. 22.

Из приведенных в табл. 22 данных по результатам одного года наблюдений можно сделать следующие предварительные выводы:

а) большинство пород при заготовке побегов в период октябрь — ноябрь — декабрь дают наибольший процент укоренения;

б) несколько снижается процент укоренения при зимней заготовке побегов в январе — феврале и при поздневесенней заготовке; наиболее низкий процент укоренения дали черенки, заготовленные а период, когда еще не была полностью закончена вегетация (конец августа, начало сентября);

в) у большинства пород лучшее укоренение получено в том случае, когда побеги, заготовленные осенью, не резали на черенки, а сохраняли в прутьях до высадки черенков в грунт. При зимней и весенней заготовке укоренение повышалось, когда побеги сразу после заготовки разрезались на черенки и так сохранялись до высадки.

Таким образом, при массовой заготовке черенкового прута с осени возникает необходимость правильной организации их хранения. Установлено, что подсушивание срезанных прутьев резко снижает способность к укоренению черенков. Поэтому очень важно нарезанные для черенков побеги не оставлять продолжительное время на открытом воздухе, а как можно быстрее прикалывать в сыроватый песок, предохраняющий их от высыхания.

В течение зимы прутья сохраняют в непромерзающих подвалах прикопанными во влажном песке, в траншеях или на сухом защищенном месте закопанными в снег, поверх которого накладывают солому, для защиты прутьев от промерзания и сохранения снега при ранневесеннем потеплении.

Перед укладкой на хранение прутья связывают в пучки (по 50-100), к каждому пучку прикрепляют этикетку с указанием названия растения.

При хранении в траншеях последние копают на сухом месте; на дно траншеи насыпают песок и на него укладывают горизонтально или устанавливают вертикально пучки прутьев; в первом случае каждый слой прутьев переслаивают соломой и слоем земли, для доступа воздуха оставляют отдушины; во втором случае вокруг вертикально установленных пучков насыщают и утрамбовывают землю.

Для того чтобы в траншею не попала вода, вокруг нее, параллельно насыпанному сверху конусу земли, роют водоотводные канавки.

Разрезка прутьев на черенки. Разрезку прутьев на черенки производят в помещении острым ножом или секатором по шаблону, определяющему длину черенка. Длину черенка устанавливают в зависимости от породы и способов ее укоренения.

При посадке в открытый грунт черенки режут длиною в 20-30 см. Более короткие черенки, находясь неглубоко в быстро пересыхающем верхнем почвенном горизонте, из-за недостатка влаги укореняются плохо и, имея небольшой запас питательных веществ, слабо развиваются. Слишком длинные черенки при посадке попадают нижним концом в менее благоприятные условия укоренения, так как более глубокие слои почвы хуже прогреваются и менее питательны. К тому же при заготовке длинных черенков увеличивается потребность в исходном материале, усложняется посадка, а в последующем затрудняется выкопка и пересадка черенковых саженцев.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках или оранжереях, где легко регулируется необходимый режим влажности, длина черенка может быть от 5 до 15 см: У пород с редко расположенными почками длина черенка определяется одним междоузлием, при частом же расположении почек на черенке оставляют 3-4 почки. У винограда хорошо укореняются черенки длиною 3-4 см с одной почкой. Верхняя часть побега у пород с тонкими прутьями на черенки не пригодна, так как верхушки обычно бывают наиболее тонкими и наименее вызревшими. Самый нижний комлевой кончик побега обрезают и тоже на черенки не используют. У смородины с короткими и достаточно сильными побегами верхушечную часть побега используют как черенок, последний заканчивается верхушечной почкой. Такие черенки называются закрытыми, а черенки, имеющие верхний и нижний срез, называются открытыми. У открытых черенков верхний срез делают над почкой, из которой в дальнейшем развивается побег. Нижний срез как у открытых, так и закрытых черенков делается под почкой. Наблюдения показали, что корни чаще всего развиваются при вегетативном размножении вблизи оснований листьев и почек (рис. 24). При массовой заготовке черенков, особенно таких пород как тополь, ива, смородина, дерен, разрезку черенков можно производить на специальных ножницах (рис. 25), смонтированных в виде небольшого стaночка.

Трое рабочих на таком станочке смогут разрезать до 100 тысяч черенков за один рабочий день. Снижения укоренения у разрезанных таким способом черенков не наблюдалось. Разрезанные черенки сортируют, тонкие, кривые черенки отбрасывают, а остальные связывают по 50-100 в пучки, При сортировке и связке черенков надо очень внимательно следить за тем, чтобы они были правильно уложены верхним концом в одну сторону. Для обеспечения правильной посадки верхние концы черенков окрашивают. Вся работа по разрезке должна быть организована так, чтобы не допускать иссушения черенков. Разрезанные и связанные в пучки черенки сразу прикапывают в холодном подвале во влажный песок. Пучки устанавливают нижним концом вверх, что способствует образованию каллюса. В результате этого такие черенки лучше укореняются три посадке.

Подготовка почвы и сроки посадки одревесневших черенков. Важнейшее значение при укоренении одревесневших черенков в открытом грунте имеют: достаточный запас влаги и наличие питательных веществ в почве, а также ее хорошая аэрация. Все эти условия создаются правильной обработкой почвы и системой внесения удобрений. Под черенки участок пашут на глубину не менее 30-35 см, а если позволяет пахотный горизонт — до 40 см. Для хорошо укореняющихся пород (тополь, ива, смородина) предпочтительнее черенки высаживать на ровной поверхности, а для остальных пород готовят гряды. На легких супесчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения гряды сильно пересыхают, в этих случаях черенки всех пород высаживают на ровной поверхности.

Посадку черенков производят весной и осенью. В целях выяснения преимуществ различных сроков осенней посадки на Контрольно-семенной опытной станции Ленинградского цветочно-питомнического треста производились опытные посадки одревесневших черенков различных кустарниковых пород. Результаты опыта сведены в табл. 23.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не все породы одинаково укореняются осенью при разных сроках посадки. В среднем же для Ленинградской области наилучшим сроком по указанным выше породам надо считать период посадки с 10/IX по 10/Х. Если сравнивать эти данные с результатами весенней посадки, приведенными в табл. 22, беря наилучшие сроки заготовки и хранения черенков, мы увидим, что при осенней посадке процент укоренившихся черенков не «иже, а по некоторым породам (снежник, альпийская смородина) даже выше, чем при весенней.

Недостатком осенней посадки является выжимание черенков зимой, что особенно сильно проявляется на тяжелых почвах в районах избыточного увлажнения. Поэтому черенки, высаживаемые осенью, рано весной сразу после оттаивания почвы должны быть тщательно обжаты. В противном случае частично выжатые черенки не будут иметь плотного соприкосновения с почвой, начнут пересыхать, отчего резко снизится их способность к укоренению. При осенних сроках посадки почву приготавливают непосредственно перед посадкой черенков. Участок должен быть тщательно спланирован и хорошо осушен; в районах избыточного увлажнения целесообразно делать гряды. Для весенних посадок черенков почву следует подготавливать с осени, весной проводится культивация, а вслед за ней посадка. Осенняя подготовка участка позволяет в самые ранние сроки весной приступить к высадке черенков, что имеет очень большое значение, так как почва, подготовленная с осени, имеет наибольший запас влаги, а ранние сроки посадки позволяют максимально использовать эти преимущества. Практические наблюдения, проводимые в питомниках, показывают, что ранневесенние сроки посадки значительно повышают процент укоренения одревесневших черенков. В тех случаях, когда почву готовят весной, надо как можно раньше приступать к ее подготовке. Задержка с посадкой приводит зачастую к тому, что у черенков пород, рано трогающихся в рост (таволга рябинолистная, ивы, смородины и др.), начинают набухать и прорастать почки, что очень пагубно отражается на их укоренении. Черенки этих пород следует до высадки хранить закопанными в снегу, а последний, для того чтобы не растаял, покрывать слоем соломы или опилок.

Высадку хранящихся таким образом черенков в грунт — надо производить в первую очередь.

Подготовка черенков к посадке. Как уже указывалось выше, разрезанные черенки до посадки должны сохраняться закопанными в снегу или в песке в холодном подвале. Перед посадкой черенки осматривают и если нижние срезы подсохли, их освежают, срезая острым ножом тонкий слой древесины. Хорошие результаты дает намачивание подсохших черенков в воде в течение 4-6 часов перед посадкой. В последнее время в качестве предпосадочной подготовки черенков применяют так называемое кильчевание, которое заключается в следующем. За 2-3 недели до посадки разрезанные и связанные в пучки черенки устанавливают в холодный парник нижним концом вверх. Между пучками черенков и поверх их насыпают песок. Слой песка над пучками черенков должен быть не менее 5-7 см. Устанавливают пучки с таким расчетом, чтобы между слоем насыпанного песка и рамами оставалось пространство в 8-10 см. Увеличение этого пространства и более низкое размещение черенков ухудшает условия солнечного нагрева слоя леска, в котором расположены основания черенков. Парник закрывают рамами и в дальнейшем регулярно проветривают и увлажняют песок с тем, чтобы не допустить его пересыхания. При таком содержании па нижнем срезе черенков появляется каллюс и начинают развиваться зачатки корней (рис. 24). С этого момента черенки следует высадить в грунт, так как задержка их в парнике приведет к чрезмерному развитию корней, а почки начнут трогаться в рост. Высадка в открытый грунт передержанных в парнике черенков дает отрицательные результаты. При посадке кильчеванных черенков их надо держать в небольших ящиках прикрытыми влажным мхом с тем, чтобы не допустить подсушивания. Предварительная подготовка черенков в парнике ускоряет и повышает процент укоренения.

Посадка черенков в открытый грунт. При посадке на грядах черенкам, в зависимости от породы и продолжительности выращивания (1-2 года), дают следующие площади питания: ряд от ряда 25 см, между черенками 15 и 10 см. На ровной поверхности для механизированной обработки междурядий наиболее удобно ленточное размещение черенков, при этом расстояния между лентами устанавливаются в 60-70 см, в ленте 2-3 строчки, ряд от ряда на расстоянии 25-20 см, а в ряду расстояние между черенками 15-10 см. Черенки сажают на предварительно размаркерованной площади, по шнуру под сажальный колышек, либо под меч Колесова. При посадке черенки углубляют в почву на всю их длину так, чтобы над поверхностью почвы оставались только 1-2 почки. На плотных, влажных почвах средней и северной полосы посадка производится с наклоном около 45°. Такая посадка позволяет при значительной длине черенка разместить его в более питательном, легко прогревающемся и лучше аэрируемом слое почвы. В южных засушливых районах, где почвы значительно глубже пересыхают и при правильной обработке отличаются лучшей воздухопроницаемостью, посадку целесообразно производить глубже, сажая черенки вертикально. При посадке сажалыщица левой рукой, колышком или мечом делает отверстие, в которое правой рукой вставляет черенок, после чего плотно обжимает ногой землю вокруг черенка. При этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы погруженная в землю часть черенка плотно соприкасалась с почвой, не допуская воздушных пустот в посадочной ямке. Недостаточно плотный обжим способствует подсыханию черенка и ухудшает условия его укоренения. Сразу же после посадки очень полезно произвести мульчирование почвы в рядках торфом или перегноем, слоем 2-3 см, или окучить посаженные рядки черенков так, чтобы над поверхностью слегка виднелась верхушка одной почки. В засушливую погоду черенки необходимо полизать.

Значительно повышает процент укоренения одеревесневших черенков посадка их по мульчбумаге. Мульчбумага представляет собой черную плотную бумагу, пропитанную особым составом. Перед посадкой рулоны мульчбумаги вручную или специальной машиной расстилают на подготовленной для посадки черенков почве и затем закрепляют края бумаги присыпкой земли. Недостаточно плотное закрепление приводит к тому, что ветер заворачивает края и рвет бумагу. На бумаге маркером с острыми зубьями накалывают отверстия, в которые высаживают черенки. Темный цвет мульчи способствует большему нагреву почвы и сохранению в ней влаги. Средняя температура под мульчбумагой обычно повышается на 2-3°, а влажность — на 1-3%. Кроме того, предохраняя почву от действия дождя, мульча сохраняет ее структуру. Все это создает благоприятные условия для усиления работы бактерий, что увеличивает содержание нитратов на мульчированных участках. Наряду с этим, покрытие мульчой подавляет развитие сорняков, и поэтому затраты на прополку таких участков сводятся к минимуму.

Опыт применения мульчбумаги при укоренении одревесневших черенков, поставленный автором в Пулковском питомнике и М. Ф. Бескоровайным в Выборгском питомнике Ленинградского треста зеленого строительства, показал, что, помимо увеличения процента укоренения, почти в два раза увеличивался прирост черенковых саженцев на мульчированных участках в сравнении с участками, не покрытыми мульчбумагой. Результаты этих опытов приведены в табл. 24.

Последующий уход за черенками состоит в своевременной полке и рыхлении почвы (подробнее об уходе см. в разделе «1-я школа»). Большая часть черенковых саженцев кустарниковых пород на следующий год осенью бывает вполне пригодна для реализации, а черенковые саженцы древесных пород через 2 года пересаживают во вторую школу.

Посадка черенков в парники. В питомниках часто парники, предназначаемые для зеленого черенкования, весной пустуют, в то время как они с успехом могут быть использованы для укоренения одревесневших черенков. Возможность регулирования температуры и влажности создает в парниках исключительно благоприятные условия для укоренения одревесневших черенков. В парники и рассадники следует высаживать в первую очередь черенки редких пород и видов, имеющихся в ограниченных количествах, а также черенки из тонких прутьев трудно укореняющихся пород, которые в парниках дают относительно более высокий процент укоренения. Для посадки в парник черенки режут короче, чем для открытого грунта (размером от 5 до 15 см), что позволяет сэкономить исходный материал и увеличить выход черенков.

Для посадки этих черенков теплые парники не требуются, достаточно иметь холодные парники или рассадники, в которые для лучшей аэрации почвенного слоя предварительно набивают древесный лист или соломистый навоз слоем 25-30 см. Затем насыпают легкой растительной земли (2 части земли и 1 часть песка) слоем в 20 см и производят загущенную посадку черенков. Расстояния при посадке дают для мелко нарезанных черенков 5х5 или 6 х 5 см, а для более крупных 6×6 или 6×7 см. Таким образом на 1 кв. м размещается от 240 до 400 черенков. Сажать черенки в парник можно в конце марта (в северо-восточных районах). Уход заключается в поливке и проветривании. С развитием побегов рамы снимают.

В течение 35-45 дней черенки в парниках хорошо укореняются и дают прирост в 15-20 см (рис. 26), после чего их пересаживают в открытый грунт. При пересадке для уменьшения испарения надземную часть частично подрезают, а после посадки обильно поливают. В жаркую солнечную погоду необходимо притенение. Освободившиеся парники можно вторично занять черенками, которые вполне успевают укорениться к 15 июня. После высадки второй партии черенков в открытый грунт парники используются под зеленые черенки. Таким образом повышается интенсивность использования парников до 3 рамооборотов в сезон и увеличивается выход укорененных черенков.

Источник статьи: http://pitomnik.ru/articles/razmnozhenie-odrevesnevshimi-cherenkami.html