Формирование и обрезка яблони

Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие сложное, но интересное. Игнорируя обрезку, садовод не только может потерять часть урожая, но и просто погубить дерево. Однако, приступая к обрезке сада, необходимо знать, что каждый срез должен быть обоснованным. Посмотрим, как правильно нужно обрезать яблони в своем саду.

Терминология обрезки:

Без знания специальных терминов в обрезке новичок не разберется, поэтому давайте начнем с терминологии.

Однолетний побег — побег выросший за 1 год.

Скелетные ветви первого порядка — ветви, отходящие от ствола. От них в свою очередь отходят скелетные ветви второго порядка.

Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.

Конкурент — боковой побег, расположенный в непосредственной близости с приростом продолжения проводника (лидера).

Обрастающие ветки — короткие боковые ветки, на которых закладываются цветочные почки и, значит, формируется основной урожай. Они либо вырастают естественным путем, либо их рост стимулируется специальной обрезкой.

Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.

Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.

Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды

Карликовая пирамида — это довольно простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони формируют дерево с центральным проводником высотой около 2 м и средней длиной веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, образуя пирамиду.

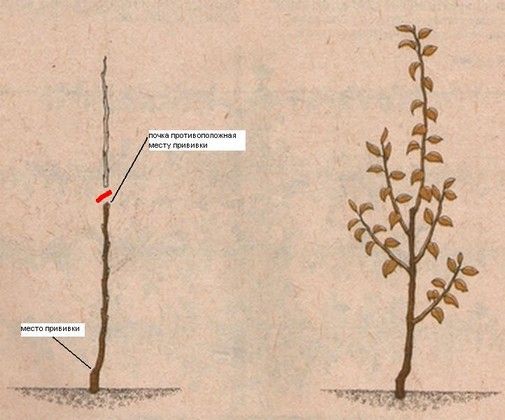

Обрезка яблони в первый год

При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето вырастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. На протяжении лета больше не трогайте растение.

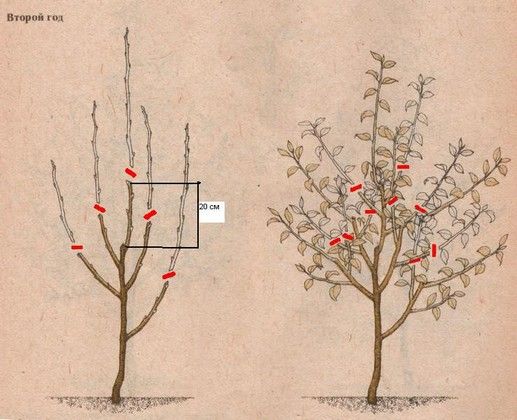

Обрезка яблони во второй год

В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветки на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте ненужные для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

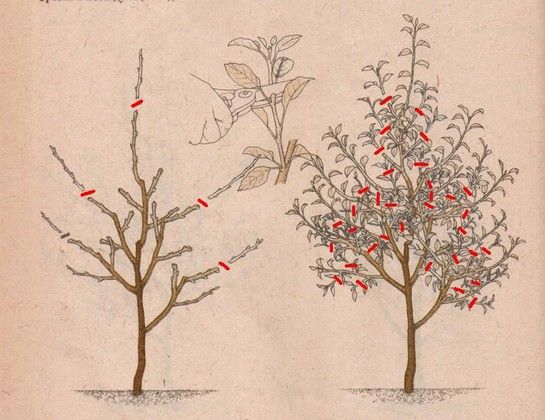

Обрезка яблонь в третий и последующие годы

На третий и в последующие годы обрезка продолжается в том же порядке. В марте-апреле обрежьте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтоб сохранить вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветки до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

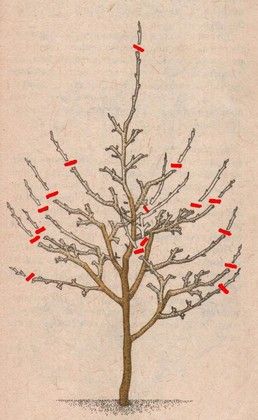

Обрезка взрослого дерева яблони

Когда яблоня достигнет необходимой высоты, ежегодно в мае полностью удаляйте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и слишком мощных приростов.

Вы можете посмотреть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.

Источник статьи: http://smoldacha.ru/formirovanie_i_obrezka_yabloni.html

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

однолетний побег

Однолетние побеги нарезают длиной около 100 см, у верхнего среза толщиной не менее 0,5 см. Лоза должна быть внешне здорова и вызревшая, на срезе ярко-зеленого цвета. Лозу, нарезанную осенью, сохраняют всю зиму в подвалах, пересыпав слоем песка, или в траншеях при температуре воздуха -1. +3° С и влажности 50—60%. Для этого побеги связывают в пучки по 100 шт., ориентируя нижними концами в одну сторону, навешивают этикетки с указанием сорта. Штабель в хранилище или отдельные траншеи лучше закладывать одним сортом.[ . ]

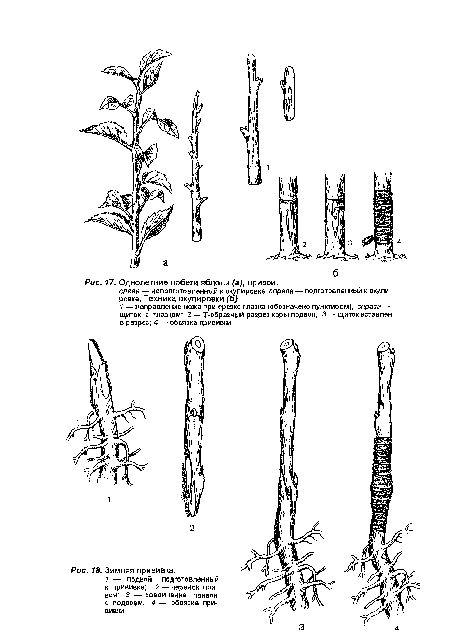

| Однолетние побеги яблони (а), привои |  |

Сучок замещения — однолетний побег, обрезанный на два-три нижних глазка, на котором выращивают лозу для плодоношения в будущем году. Он является основным объектом обрезки при всех формировках, построенных по принципу плодового звена.[ . ]

Обычно плохой прирост однолетних побегов (менее 15—20 см), низкая урожайность и нездоровый цвет листьев служат показателями недостатка питательных веществ в почве, однако это может быть и заболевание.[ . ]

Заложенная в пазухе листа однолетнего побега плодовая почка весной распускается и дает цветочную кисть. Из нее в дальнейшем развивается плодоносящая кольчатка — с более продолжительным периодом жизни, чем у черной смородины. В вегетацию красная и белая смородина вступают раньше черной. Плоды у красной смородины темно-красные, светло-красные или розоватые, а у белой — беловатые или желтоватые. Плодоносят на 2—3-й год после посадки. Урожайность у красной и белой смородины выше, чем у черной. Очень требовательны к рыхлым, богатым питательными веществами почвам.[ . ]

Курчавость ясно видна на двухгодичных побегах. Пораженные побеги намного короче здоровых, с курчавыми листьями. Жилки листа становятся стекловидными, дольки его закручиваются вдоль главной жилки вниз, с нижней стороны развивается сильный некроз. На однолетних побегах к осени наблюдается проявление некроза. Рост побегов приостанавливается, черешки листьев пробковеют, а пластинки их остаются очень мелкими. Цветки часто принимают уродливую форму; лепестки венчика мелкие и зеленоватые, лепестки чашечки волнистой формы и увеличенного размера, тычинок много, и они длиннее нормальных, пестики укорочены. Цветочная кисть направлена вверх, не сгибается, а плодовая кисть становится толще и ее поверхность буреет. У пораженных растений ягоды однобокие, сухие и часто кислые.[ . ]

Черенки древесных пород обычно берут у однолетних побегов и реже у двулетних, так как первые легче укореняются.[ . ]

Сучок восстановления — коротко обрезанный однолетний побег, развившийся из спящих почек многолетней древесины.[ . ]

Размножение: сортовые растения -черенками с однолетних побегов, зрелыми черенками, воздушными отводками, корневыми отпрысками, прививкой. Дикие формы можно разводить семенами.[ . ]

Дидимелла (пурпуровая пятнистость стеблей, ожог плодовых побегов) — Didymella applanata Sacc. Проявляется вначале на молодых однолетних побегах в виде небольших коричневато-лиловых пятен, располагающихся преимущественно под местом прикрепления листа. Со временем пятна разрастаются до 2—3 см и более и становятся темно-коричневыми. К осени центральная часть пятна обесцвечивается и покрывается пикниди-альным спороношением Phoma sp. в виде коричневых или черных точек. Споры в пикнидах продолговатые или эллипсоидальные, одноклеточные, бесцветные или бледно-зеленые. К весне следующего года пятна на побегах становятся более светлыми, а на смену пикнидиальному спороношению развивается сумчатое в плодовых телах — перитециях. Сумки в перитециях цилиндрические с парафизами.[ . ]

Зараженные растения образуют большое количество коротких однолетних побегов, густо покрытых почками. Растения медленно растут, имеют бледно-желтые листья, слйбо или почти кс цветут. Ззсслснные клещом почки к осени становятся рыхлыми, вздутыми. Весной многие , из них не дают побегов.[ . ]

Черная пятнистость. Болезнь вызывается грибом. Поражает листья, реже однолетние побеги. Листья с верхней стороны покрываются черными пятнами (которые могут переходить на побеги), буреют и преждевременно . осыпаются, цветение прекращается. Поврежденные этой болезнью спящие почки трогаются в рост, отчего растения сильно страдают в период зимовки. Гриб зимует на опавших листьях.[ . ]

Рожок — укороченное многолетнее ответвление на рукаве или плече, несущее однолетние побеги.[ . ]

Многолетники живут несколько лет. Их основным структурным элементом является побег, а отдельное растение представляет собой систему сменяющих одно другое поколений побегов возобновления. Большинство травянистых многолетников не имеет многолетних осей. Продолжительность жизни надземной части побега определяется быстротой его развития. Ежегодно, по окончании вегетационного периода, надземные однолетние побеги и генеративные органы отмирают. Живым остается подземный видоизмененный в виде корневища, клубня, луковицы стебель, несущий запас питательных веществ и резервных почек возобновления, которые обеспечивают жизнь данного индивидуума или его вегетативного потомства. На следующий год на перезимовавших подземных стеблях из почек возобновления, образовавшихся летом или осенью прошлого года, вновь развиваются однолетние побеги, заканчивающиеся цветками и плодами. Долголетие многолетников обеспечивается их способностью размножаться как семенами, так и вегетативно (частями растения).[ . ]

Земляная смесь: смесь огородной земли и песка. Размножение: стеблевыми черенками из однолетних побегов летом.[ . ]

Признаки недостатка магния у яблонь обычно появляются в августе на листьях плодушек и однолетних побегов. Листья при этом преждевременно опадают; морозоустойчивость побегов снижается. Плоды образуются мелкие, слабоокрашенные и невкусные. Недостаток магния чаще распространен на кислых песчаных и супесчаных почвах, но при обильном калийном удобрении встречается и на суглинистых почвах. Магниевое голодание распространено как в питомниках, так и в садах.[ . ]

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины. После посадки ежегодно оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые удаляют. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит в основном на маленьких плодовых веточках, продуктивность этих культур меньше зависит от ежегодных приростов и они хорошо плодоносят в течение 6—8 лет, поэтому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветви начинают вырезать после 6 лет, удаляют больные, сухие, поникшие к земле ветви. Ежегодно взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов, все слабенькие мелкие молодые побеги удаляют. Лучше обрезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весной. Весной обрезку заканчивают до распускания почек.[ . ]

О. Б. Натальина впервые описала стеблевую форму ржавчины, характеризующуюся поражением стебля однолетнего побега в прикорневой его части. На пораженной части стебля, имеющей бледную окраску, весной появляется большое количество мелких оранжево-коричневых спермагониев, выделяющих липкую массу со спермациями. Позже в этих местах появляются эции гриба. Исследованиями установлено, что заражение стеблей осуществляется весной. На опавших пораженных листьях телиоспоры, прорастая, образуют базидии с базидиоспорами. Последние дают инфекционную гифу, внедряющуюся в стебли. В стеблях развивается грибница, на которой только в первый год формируются спермагонии и эции; на второй год они не образуются, хотя грибница остается живой и вызывает отмирание побегов.[ . ]

Проявляется в побурении и засыхании цветков, вслед за этим увядают и засыхают листья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. Засохшие цветки и листья долго остаются на дереве, не опадая. Во влажную погоду на пораженных, засохших цветках, в трещинах коры, на побегах и веточках, у основания листовых следов образуются мелкие сероватые подушечки конидиального спороношения гриба. Зараженные плоды загнивают, покрываются пепельно-серыми подушечками спороношения, со временем сморщиваются и засыхают.[ . ]

Устойчивость черной смородины к септориозу увеличивается при выращивании саженцев на хорошо развитых верхушечных частях однолетних побегов н при усилении корневого питания микроэлементами на фоне полного минерального удобрения.[ . ]

В естественном (диком) состоянии виноград не имеет определенного скелета. Произрастая в лесах в сообществе в различными деревьями, в борьбе за свет его однолетние побеги вытягиваются, становятся длинными, тонкими, опорой им служат ветви и стволы деревьев. В процессе эволюции у него выработалось свойство полярности — способности к наиболее сильному росту тех виноградных побегов, которые дальше удалены от основания куста. Более сильным ростом в равных условиях отличаются самые верхние побеги. На построение вегетативной массы таких растений расходуется более 80% общего количества питательных веществ и только около 15% идет на образование репродуктивных органов.[ . ]

Заболевание встречается повсеместно, но особенно большой вред наносит в районах с достаточным увлажнением. Проявляется на листьях, черешках, побегах и плодах малины. На листьях образуются сначала мелкие округлые (1—3 мм в диаметре) сероватые пятна с широкой пурпуровой каймой. Пятна часто сливаются, и пораженная ткань может выпадать. На че,-решках пятна имеют вид мелких язвочек, которые также могут сливаться. На стеблях образуются глубокие язвы, окруженные широкой пурпуровой каймой. Пораженная ткань покрывается побуревшей и растрескивающейся пробковой тканью. Такое сплошное опробковение, отмечаемое на концах однолетних побегов и плодоносящих веток, часто приводит к их отмиранию. Зимой пораженная ткань сереет, и такое поражение часто называют «серая кора». При сырой погоде на пораженных частях растений патоген выделяет желтоватую, слизистую споровую массу.[ . ]

Прогресс — сорт выведен И. В. Мичуриным. Широко распространен среди любителей-садоводов. Ремонтантный сорт, среднеспелый. Первый урожай дает в июне, второй, созревающий на верхушках однолетних побегов, — в конце августа — начале сентября. Урожайность высокая. Куст сильный, пряморослый, побегов замещения и корневых отпрысков дает много. Двухгодичные побеги коричневые, с редкими шипами. Ягоды крупные, темно-малиновые, опушенные, удлиненной или тупоконической формы, приятного вкуса.[ . ]

Очень интересны тропические кустарники из рода эгиалитис (Aegialitis), встречающиеся в болотистых мангровых зарослях на отлогих побережьях Индийского и Тихого океанов от Бенгальского залива до Северной Австралии, включая и знаменитый Большой Барьерный риф. Это — типичные представители мангровых галофитов, растений, живущих в зоне морских приливов и переносящих периодические затопления соленой морской водой и постоянную засоленность почвы.[ . ]

При поражении септориозом уменьшается ассимиляционная поверхность листьев, они преждевременно опадают, резко снижается число сформированных ягод, ухудшается их качество, значительно замедляется прирост однолетних побегов.[ . ]

По отцветании цветы следует обрезать, чтобы образующиеся плоды не истощали растение. Для лучшего цветения надо обрезать ветви, не способные к цветению, как старые, так и молодые. На привитых розах необходимо удалять побеги, идущие от подвоя и его корней. Это побеги дикого шиповника, потребляющие питание в ущерб привитой розе. В садах, где побеги подвоя не удаляют, розы быстро дичают, то есть вырастает шиповник, а культурные привои гибнут. У бенгальских комнатных роз обрезают однолетние побеги на две-три почки, чтобы получить сильные боковые побеги с крупными цветами.[ . ]

В Приморском же крае, Закавказье, на Северном Кавказе, Украине, в Белоруссии и средней части европейской территории СССР парша часто является причиной опадения завязей, уменьшения облиственности деревьев и слабого прироста однолетних побегов, а также снижения зимостойкости растений. Резко ухудшается качество плодов. При сильном поражении передки случаи, когда более 50 % плодов не отвечают требованиям стандарта, в результате чего хозяйства терпят значительные убытки.[ . ]

Многолетний скороплодный кустарник с ■ двухлетним циклом развития надземных ветвей. Подземная стеблевая часть (вертикальное корневище, или кау-декс) многолетняя, с возрастом утолщается и. ветвится. На подземной части однолетних побегов закладываются почки возобновления, которые на следующий год прорастают в побеги возобновления, а вся (теперь уже двухлетняя) часть материнского стебля выше места отрастания побега возобновления к осени отмирает. Следовательно, каждая новая генерация побегов возобновления представляет собой следующий порядок ветвления на корневище. От каждого отмершего-двухлетнего стебля сначала остается пенек, а после его полного разрушения —след в виде незаросшего кольцевого отверстия. П-0 пенькам и следам можно определить порядок ветвления последующих побегов возобновления и общий возраст куста малины.[ . ]

У груши ткани в середине листа между жилками становятся бледно-зелеными и зеленовато-желтыми, а жилки и прилегающие к ним ткани остаются зелеными. Такое изменение окраски наблюдается у старых листьев плодушек и листьев нижнего яруса однолетних побегов. В дальнейшем пожелтевшие ткани в середине листа между жилками буреют и отмирают. Такие листья преждевременно опадают.[ . ]

Владимирская — сорт народной селекции среднего срока созревания, урожайность умеренная (рис. 13.3). Дерево высокорослое, с шаровидной развесистой кроной и слегка поникшими ветвями. Крона редкая, облиственная на концах ветвей. Плодоносит на однолетних побегах на 3—4-й год после посадки. Плоды средней величины, плоско-округлой формы, слегка приплюснутые. Кожица тонкая, плотная, темно- или черно-красная. Мякоть сочная, кисловатосладкого вкуса, ароматная, темноокрашенная, сок темно-красный. При перезревании плоды осыпаются.[ . ]

На Орловской зональной плодово-ягодной опытной станции Ю. В. Осиповым (1983) разработан способ размножения черной смородины однопочковыми одревесневшими черенками, который также сочетается с размножением зелеными черенками. Заготавливают однолетние побеги в маточнике осенью, обычно после листопада, связывают в пучки по 50 шт. и хранят в подвалах, охлажденных хранилищах, помещая нижние концы побегов во влажный песок. Можно хранить побеги и в снегу.[ . ]

Некоторые любители цветов жалуются, что их олеандр не цветет. Эго зависит, главным образом, от недостаточной обрезки. Олеандр следует обрезать не только потому, что он вытягивается в виде длинных палок, но и потому, что цветы образуются на концах однолетних побегов. Поэтому, чтобы вызвать сильные цветущие побеги, олеандр обрезают довольно низко. Конечно, обрезанные ветки пойдут на черенки; ими вы увеличите количество ароматных, красивых, но ядовитых растении.[ . ]

Из вредителей ивы следует отметить прежде всего ольхового долгоносика — повреждает кору и стебель, ивового желтого листоеда — поедает листья. Ивовая обыкновенная тля, ветловая паутинная моль и другие подобные насекомые образуют большие колонии на молодых однолетних побегах, особенно на верхушечных листьях, которые быстро желтеют и засыхают, в целом ослабляя растение.[ . ]

Если первичная обработка проводится весной, повторное опрыскивание проводят осенью того же года или весной следующего года. После осенней первичной обработки повторную обработку проводят не раньше осени следующего года, с тем, чтобы дать возможность сформироваться однолетним побегам стволовой и корневой поросли.[ . ]

Мучнистая роса желтой акации. Вызывается грибом Trichoc-ladia caragahae Potebtiia. Класс сумчатые грибы. Белый налет покрывает листья с обеих сторон, осенью образуются плодовые тела гриба. Зимуют сумкоспоры, которые созревают весной или летом и заражают акацию. Болезнь особенно опасна для однолетних побегов.[ . ]

Кустарниковые ивы растут повсюду: по берегам рек и озер, вдоль шоссейных и железных дорог, на болотах и по высыхающим руслам рек. Они первыми поселяются на лесных вырубках и гарях. Ветви кустарниковых ив — основной материал для плетения. Это одни из самых быстрорастущих растений: однолетние побеги порой достигают высоты 3 м.[ . ]

Наиболее вредоносное заболевание косточковых плодовых культур распространено почти повсеместно. Проявляется в течение всего вегетационного периода растений. Весной вызывает побу-рение и засыхание цветкЬв завязей, увядание и засыхание молодых листьев, отмирание плодовых веток и однолетних побегов. Все пораженные части растений сохраняются на дереве до следующей весны.[ . ]

У яблонь в этот срок раствор гиббереллина ростовых процессов не вызвал, если не считать одной почки у яблони Башкирский красавец, распустившейся 29 сентября. Выросли побеги до 1—2 см. Распустились генеративные почки, которые вскоре засохли. В результа. те анатомических исследований было установлено, что однолетние побеги не только дали вторичный прирост, но и образовали новое годичное кольцо. Древесина этого кольца отличалась высокой активностью цитохромоксидазы, что наблюдается обычно весной. Температура воздуха в это время доходила до+19°С.. Листопад прошел у опытных растений с большим опозданием (до двух недель).[ . ]

Жимолость Тельмана — сложная гибридная форма, полученная в культуре. Вьющийся кустарник, поднимающийся по опоре на высоту 3—4 м. Его разводят в странах Западной Европы, у нас — в основном в южных районах. Однако жимолость Тельмана можно успешно выращивать и в средних широтах. Частичное повреждение однолетних побегов зимой не отражается на ее декоративности благодаря хорошей побегообразовательной способности и быстрому отрастанию новых побегов.[ . ]

Реже, чем предыдущая группа, используются в городских насаждениях аморфа, конский каштан, белая акация, сирень венгерская, ели колючая и европейская, туя западная, липы европейская и маньчжурская, тамариксы, боярышники, чубушники (около 30 %). В этой группе встречаются растения с подмерзающими в суровые годы однолетними побегами. К этой же группе можно отнести популярные в любительском садоводстве аронию черноплодную, облепиху и абрикос обыкновенный. В экстремально суровые зимы, которые за время наших наблюдений наступали трижды, тяжело страдали не только представители данной группы интродуцен-тов (каштан ложноконский), но и местные древесные растения, включая дуб черешчатый.[ . ]

Перед выделением элементарных участков необходимо провести агрономическое обследование, чтобы иметь четкое представление об общем состоянии плодовых и ягодных насаждений; необходимо обратить внимание на величину урожая за предшествующие два года. Характерным показателем состояния насаждений служит величина прироста однолетних побегов. На высокопродуктивных деревьях однолетние побеги к середине лета должны иметь длину 30—40 см.[ . ]

Айву выращивают в виде штамбовых деревьев или многоствольных кустов. Ветви от ствола отходят под разными углами, вплоть до сильного свиса-ния, образуя низкую крону. В первые годы у деревьев наблюдается активный рост, затем, со вступлением их в пору плодоношения, он заметно ослабевает. Плодоносит айва на 3—4-й год не только на однолетних побегах и прутиках, но и на плодовых образованиях типа сложных кольчаток. Цветет поздно, в середине или во второй половине мая. Требует опылителей. Плодоносит ежегодно. Плоды созревают в конце сентября — октябре.[ . ]

К этой группе относятся заболевания, вызываемые неблагоприятными климатическими и почвенными условиями, механическими повреждениями и действием ядовитых газов, дыма, копоти и пыли, содержащихся в воздухе, особенно в условиях городов и фабричных поселков. При воздействии этих факторов наблюдаются образование пятнистостей и налетов на листьях и побегах, засыхание листьев и хвои, увядание и гибель сеянцев и однолетних побегов, отмирание и усыхание побегов и вершин деревьев, ожоги коры, образование ран на стволах, ®етвях.[ . ]

Для этого ртбира-юг средней силы побеги, слабые и очень сильные вырезают. Оставленные побеги укорачивают на две почки. Верхний из вновь образовавшихся побегов на следующий год не обрезают, на нем формируются кольчатки и цветковые почки. Нижний побег обрезают на две почки, из которых отрастают два побега. На третий год ветвь плодоносит, после чего ее вырезают, а-за счет двух однолетних побегов готовят плодоносное и замещающее звенья. Обрезка пиллара проста, выполняется легко и быстро, проводится в осенне-зимнее время. Эти конструкция сада и система формирования заслуживают широкой производственной проверки в нащей стране.[ . ]

По жизненным формам деревья объединяют в 5 типов: 1) лесного типа с единственным стволом; 2) кустовидного типа с несколькими стволами, растущими из основания материнского ствола; 3) лесостепного, или плодового типа со стволом, рано теряющим преобладание в росте над боковыми ветвями; 4) сезонно-суккулентные деревья, практически безлистные с зелеными суккулентными однолетними побегами; 5) деревья-стланцы, у которых главный ствол полегает на землю и укореняется (Булыгин, 1985).[ . ]

В середине листьев вишни между жилками появляются бледно-зеленые и желтовато-зеленые пятна. Затем на этих местах ткань отмирает, и образуются продолговатые, вытянутые вдоль крупных боковых жилок коричневые и бурые пятна. При остром голодании зеленая часть листа вскоре желтеет и листья преждевременно опадают. Признаки голодания чаще появляются во время сильного роста ягод и побегов на листьях, расположенных на плодушках и у основания однолетних побегов.[ . ]

Пурпуровая пятнистость. Заболевание отмечено в Ленинградской и Московской областях, в Прибалтике и Сибири. На юго-востоке СССР встречается редко. Поражаются стебли, почки, черешки листьев и веточки. Типичный признак болезни — появление на стеблях пурпуровых расплывчатых пятен, преимущественно ниже места прикрепления черешка листа. Пятна быстро увеличиваются и становятся хорошо заметными на фоне светлой коры однолетних побегов. Середина пятна светлее, и на ней появляются крупные коричневые пикниды, 150—200 мкм в диаметре. Пятна подобного типа появляются на почках, черешках, иногда даже на жилках листьев.[ . ]

Возобновляется клен прекрасно как семенным, так и порослевым путем. Самосев его часто появляется в массовом количестве. Этому способствует то, что семена его начинают прорастать очень рано весной, уже на прогалинках среди снега, когда живой травяной покров еще отсутствует. После срубки дает обильную пневую поросль. Порослевая способность его на хороших почвах сохраняется лет до 60. На плодородных почвах поросль растет очень быстро. Однолетние побеги поросли нередко достигают 2 м высоты и даже больше.[ . ]

Внесение магниевых удобрений в почву под больные деревья иногда в течение нескольких лет не дает положительного результата. Это связано с тем, что магниевые удобрения, вносимые поверхностно, поглощаются почвой и не доходят до корней растений, расположенных в более глубоких слоях. Поэтому для проверки причин нарушений в питании древесных растений, кроме нанесения растворов на листья, вводят раствор в ткани растений путем длительного погружения среза однолетнего побега в испытуемый раствор, сосуд с которым укрепляется на дереве.[ . ]

После того как возбудитель появился в Европе, он долго развивался лить в кони-диальной стадии, получившей название оидиум ((ЛсНит 1искеп). В нашей стране клейстоте-ции этого гриба были обнаружены лишь в 1925 г. на Южном берегу Крыма К. Н. Д е-кенбахом. В европейской части СССР значение сумчатой стадии в развитии гриба невелико, так как к весне клейстотеции обычно заполняются бактериями и плесневыми грибами, а находящиеся в них споры гибнут. Гриб зимует внутри почек винограда и на однолетних побегах в виде грибницы с утолщенной оболочкой или специальных узловатых ее видоизменений. Весной на грибнице развиваются конидии, заражающие растения.[ . ]

Источник статьи: http://ru-ecology.info/term/7316/