Чечевички

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Чечевички» в других словарях:

ЧЕЧЕВИЧКИ — (lenticellae), участки перидермы с рыхло расположенными клетками, через к рые у растения осуществляется газообмен. К зиме они закрываются тонким замыкающим слоем; весной он разрывается при возобновлении деятельности феллогена. По мере утолщения… … Биологический энциклопедический словарь

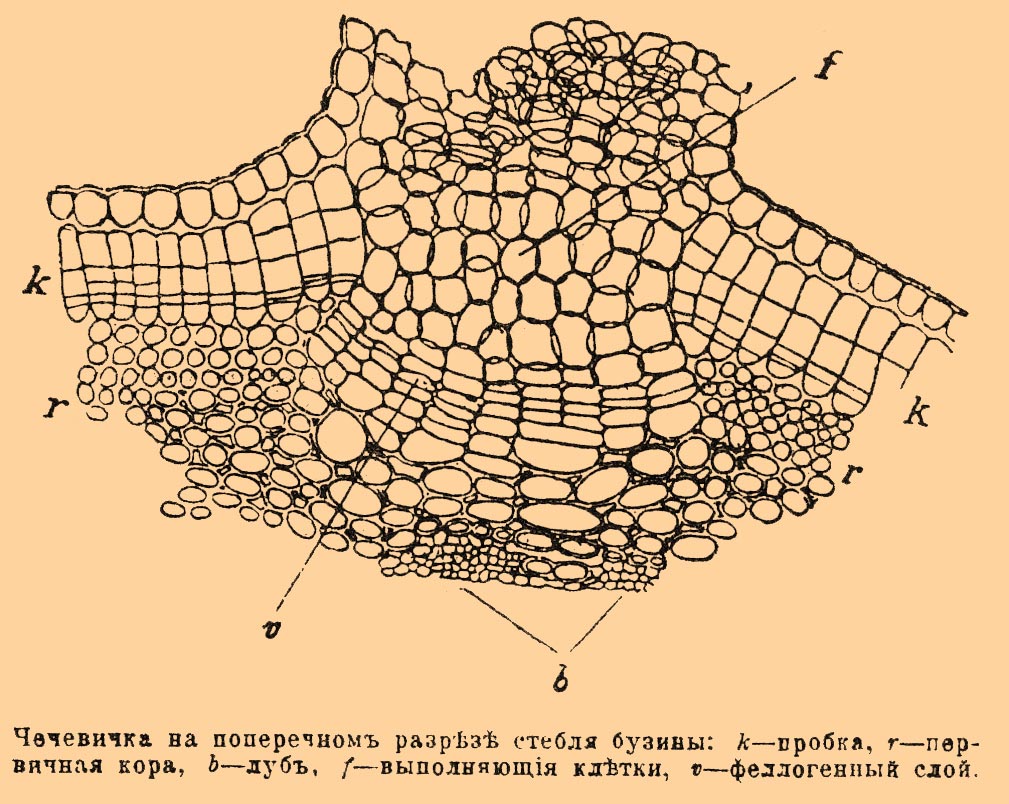

Чечевички — Чечевички отверстия, прикрытые рыхлой тканью из округлых паренхимных слабо опробковевших клеток с многочисленными межклетниками. По межклетникам этой выполняющей ткани чечевички идёт газообмен. Строение Феллоген подстилает выполняющую ткань … Википедия

чечевички — хорошо заметные на стебле побегов древесных растений округло овальные бугорки, представляющие собой разрывы пробки и служащие для газообмена. В результате деятельности феллогена весной «раскрываются» в результате разрыва пробки под напором… … Анатомия и морфология растений

Чечевички — (бот.) линзообразные рыхлые скопления клеток в перидерме (См. Перидерма), выступающие на поверхности стволов многолетних ветвей, а иногда и корней древесных растений в виде бугорков. Ч. возникают вследствие деятельности Феллогена и… … Большая советская энциклопедия

ЧЕЧЕВИЧКИ — особые образования (в виде бугорков чечевицеобразной формы) во вторичной покровной ткани стеблей и корней растений, служащие для газообмена, обычно возникают на месте устьиц. Ч. развиваются раньше образования общей пробковой ткани или… … Словарь ботанических терминов

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА — Растение, как и всякий живой организм, состоит из клеток, причем каждая клетка порождается тоже клеткой. Клетка это простейшая и обязательная единица живого, это его элемент, основа строения, развития и всей жизнедеятельности организма.… … Биологическая энциклопедия

Ткани растений* — группы клеток, расположенные в теле растения известным порядком, имеющие определенное строение и служащие для различных жизненных отправлений растительного организма. Клетки почти всех многоклеточных растений не однородны, а собраны в Т. У низших … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Ткани растений — группы клеток, расположенные в теле растения известным порядком, имеющие определенное строение и служащие для различных жизненных отправлений растительного организма. Клетки почти всех многоклеточных растений не однородны, а собраны в Т. У низших … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ДЕРЕВО — многолетнее растение с одревесневающим прямостоячим главным стеблем стволом. Более детальное или четкое определение этой жизненной форме дать трудно из за разнообразия размеров и внешнего вида растений, которые называют деревьями. Даже банан,… … Энциклопедия Кольера

Бересклет бородавчатый — ? Бересклет бородавчатый … Википедия

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/113637/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8

Чечевички

Чечевички – это образования на стволе и ветках дерева, в которых находятся мелкие отверстия, прикрытые рыхлой тканью. По форме они очень разнообразны: обычно они представлены в виде мелких округлых бугорков, или штрихов, но могут быть и ромбическими. Основными функциями являются газообмен между внутренними живыми тканями стебля и окружающей средой, а также выведение лишней влаги. Чечевички разбросаны по стеблю и хорошо заметны, также их можно увидеть и на некоторых плодах в виде крапинок, например, на грушах, яблоках и др.

Функции и строение

Живые ткани ствола и веток нуждаются в газообмене, который изначально осуществляются через устьица эпидерма. Под устьицами и закладываются чечевички. По мере роста дерева образуется перидерма, а эпидерма отмирает, чечевички начинают выполнять функции устьиц по газообмену.

Еще до образования пробковой ткани заложенные под отверстиями устьиц корковые клетки начинают увеличиваться и делиться, образуя бугорки — чечевички.

Заполняющие чечевички клетки не имеют хлорофилловых зерен, округлые по форме, рыхло соединенные между собой. Под ними закладывается слой феллогена, служащий для увеличения числа образующих чечевички клеток. Образование пробковой ткани начинается после закладки. По обе стороны происходит деление клеток тангентальными перегородками. К окончанию формирования феллогеновый слой опоясывает всю окружность стебля и соединяется с феллогеном чечевички, которая оказывается внутри перидермы.

Если у растений пробка образуется глубоко в ткани стебля, то чечевички закладываются в пробковом камбии, а не под устьицами. Клетки пробкового камбия местами при делении откладывают рыхлые клетки наружу вместо обыкновенных пробковых клеток, а внутрь — большую массу феллодермы.

Источник статьи: http://beaplanet.ru/stebel_rasteniya/stvol_dereva/kora_dereva/chechevichki.html

Перидерма – защитная ткань

Перидерма – покровная ткань растений, играет очень важную роль в их жизни. Именно она защищает деревья от воздействия окружающей среды. Что представляет собой перидерма? Как формируется? Как выполняет свои защитные функции? Чем отличается перидерма разных пород?

Покровные слой

Термином «перидерма» (от греч. peri – «возле», «около» и derma – «кожа») обозначают сложный, многослойный комплекс вторичных покровных тканей – феллогена, феллодермы и пробки (или феллемы, от греч. phellos – «пробка»). Наличие перидермального покровного слоя характерно для голосеменных и двудольных покрытосеменных растений.

Перидерма формируется на ветвях, стволах и зимующих побегах деревьев различных видов, на стеблях, корнях, корнеплодах, клубнях, корневищах, на поверхности кроющих чешуй у зимующих почек, также она покрывает листовые рубцы на месте опавших листьев.

Феллоген и феллодерма

Образование перидермы происходит за счет феллогена (пробкового камбия). Феллоген надземных органов – побегов, стволов, ветвей – закладывается чаще всего в эпидерме, субэпидермальных слоях, реже – в первичной коре и лубе. Он располагается параллельно к внешней поверхности растительных органов и представляет собой слой образовательной ткани (меристемы, от греч. meristos – «делимый»), состоящей из небольших коротких прямоугольных (на поперечном срезе) клеток с относительно тонкими оболочками.

Поперечный разрез ствола

В результате клеточного деления с внутренней стороны феллогена образуются паренхимные, часто содержащие хлоропласты клетки феллодермы. Ее можно увидеть как зеленый слой при обдирании ветвей, например, у бузины или бука. Клетки феллодермы живые, в них часто откладываются различные запасные вещества, в частности крахмал.

Пробка

От наружной поверхности феллоген отделяет пробковую ткань – феллему. По мере формирования феллемы ранее образовавшиеся клетки оттесняются к периферии и дифференцируются – на их поверхности откладывается суберин, воск, утолщается целлюлозная оболочка, отмирают протопласты; клеточные полости могут заполняться воздухом, дубильными или смолистыми веществами. К примеру, клетки пробки березы заполнены бетулином – белым порошкообразным веществом, в клетках пробки дуба могут содержаться друзы кристаллов щавелевокислого кальция.

Образующаяся пробка может состоять всего из нескольких клеточных слоев (кожура корнеплодов, береста молодых берез), а может достигать нескольких сантиметров. Самые известные примеры – пробковый дуб, бархат амурский, пробковый слой у которого часто превышает 5 см.

Чечевички

Тотальное опробковение клеток феллемы, а также отсутствие межклетников препятствует газообмену. Для предотвращения «удушья» внутренних тканей внешний пробковый слой местами прерывается чечевичками. На месте формирования чечевички (чаще всего под бывшими устьицами) слой феллогена в виде вогнутой линзы откладывает рыхло соединенные округлые паренхимные слабоопробковевшие клетки, между которыми могут диффундировать пары воды, кислород, углекислый газ. В совокупности клетки чечевичек образуют мучнистую массу, частично покрытую воском и благодаря этому несмачиваемую.

Внешне чечевички похожи на мелкие бугорки над поверхностью перидермы. Они бывают хорошо заметны, например, на поверхности стволов и многолетних ветвей березы в виде черных горизонтальных черточек, у осины и тополя чечевички имеют ромбические очертания.

Возрастные изменения

Первые слои перидермы, которые возникают во внешней наружной части первичной коры, называют поверхностной перидермой. У ряда видов древесных растений она остается основной покровной тканью долгие годы, растягиваясь пропорционально утолщению ствола. Тонкие наружные слои пробковой ткани при этом постоянно отшелушиваются и заменяются новыми за счет сохраняющего активность феллогена. Так, например, формируются гладкие стволы у бука, граба, осины, лещины, молодых деревьев рябины и черемухи. Подобные деревья иногда называют перидермальными.

У большинства видов древесных по мере роста происходит постоянное образование дополнительных слоев перидермы в более глубоких живых зонах первичной коры. Феллоген такой внутренней перидермы отмирает достаточно быстро, вместе с ним отмирают ограниченные слоями перидермальной пробки участки первичной коры и луба. На поверхности стволов возникает комплекс чередующихся омертвевших тканей, наружные слои которого растрескиваются при утолщении ствола под напором постоянно разрастающихся внутренних тканей, что в конечном итоге приводит к формированию корки (или ритидома), толщина которой может достигать нескольких сантиметров.

Подобные возрастные изменения однотипны, но не одинаковы. К примеру, если слои внутренних перидерм располагаются параллельно внешней поверхности, образуя замкнутые цилиндры (у молодых стволов можжевельника, кипариса), – возникает кольцевая (кольчатая) корка. При продольном растрескивании кольцевая корка может переходить в полосчатую (жимолость, виноград). Ее опадение сопровождается разрывами на длинные лентовидные куски, которые впоследствии сбрасываются.

Часто на поперечном срезе перидермальные слои образуют рисунок в виде коротких дуг, «опирающихся» друг на друга. В этом случае корка отслаивается в виде пластинок или чешуек, это – чешуйчатая корка (характерна для сосен, явора, платанов).

Под защитой

Перидерма функционирует как покровная ткань. Благодаря плотному смыканию клеток пробки и присутствию в их оболочках суберинового слоя (практически непроницаемого для воды) перидермальные слои предохраняют внутренние ткани растений от излишней потери влаги за счет испарения. Пробка достаточно трудно воспламеняется и почти не горит, что немаловажно для древесных при возникновении низовых лесных пожаров.

Срез ствола молодой яблони:

1- перидерма, 2 – колленхима, 3 – паренхима (остатки первичной коры), 4 – участки лубяных волокон, 5 – вторичная флоэма, 6 – камбий, 7 – вторичная ксилема второго года жизни, 8 – вторичная ксилема первого года жизни, 9 – первичная ксилема, 10 – сердцевина.

Высокое содержание воздуха и различных пигментов в клетках пробковых слоев способствуют защите растительных органов от воздействия прямого солнечного света и перепадов температур (при перегреве или длительных морозах).

- К примеру, бук весьма чувствителен к солнечным ожогам, так как его ствол покрыт лишь тонким слоем поверхностной перидермы.

- Напротив, хорошо растут на открытых солнечных местах дубы, стволы которых покрыты толстой коркой с многочисленными пробковыми слоями.

На одревесневших стволах и ветвях в естественных условиях (например, в результате соударений в ветреную погоду) нередко образуются травмированные участки. Раны медленно заполняются раневым каллюсом (от лат. callus – «наплыв»), на поверхности которого постепенно формируется защитный слой перидермы, которую также называют раневой.

Содержащиеся в пробке дубильные вещества служат дополнительной защитой от проникновения патогенов и вредителей – болезнетворных микроорганизмов, грибов, насекомых (например, тли). Кроме того, пробка непитательна и неудобоварима для травоядных.

Рекомендуем прочитать:

Строение дерева. От клеток до корней

В этой статьей мы решили напомнить, что из себя представляет дерево, и рассказать о каждой из его частей: клетках и тканях, древесине и коре, ветвях и ветках, листьях и корнях.

Источник статьи: http://givoyles.ru/articles/nauka/periderma-zashhitnaya-tkan/

Плодовый сад

Страницы

Почки и побеги

В кроне взрослого плодового дерева находится множество почек, различающихся между собой по строению, биологическим особенностям и функциям. Одни почки развиваются ежегодно и образуют листья, побеги, цветки, плоды. Другие не пробуждаются и остаются спящими в течение ряда лет.

Почки яблони

а — плодовая б — ростовая;

1— бутоны; 2 — внутренние кроющие листья; 3 — почечные чешуи; 4—осевая часть почки

Почки различаются по функциям — вегетативные и цветковые, по местоположению — верхушечные и боковые. Вегетативные почки делятся на листовые и ростовые. По внешнему виду они почти неотличимы. Из листовой почки развивается коротенький стебелек (1—2 см) с розеткой из листьев от двух-трех до семи-восьми (у яблони). Такие коротенькие побеги называют розеточными. Листья на них очень сближены между собой.

Из ростовых почек возникают более сильные побеги. У них листья находятся на расстоянии 2—3 см (у яблони). На побегах отчетливо видны узлы и междоузлия. Части стеблей, несущие листья, называют стеблевыми узлами, а пространства между узлами — междоузлиями. Размеры ростовых побегов (например, у яблони) колеблются от 5—10 до 40—50 см.

К вегетативным относятся также спящие и придаточные почки. Спящие почки находятся в состоянии покоя в течение нескольких лет и пробуждаются в случаях подмерзания, усыхания ветвей, механических повреждений и т.п. Такие почки представляют важный резерв восстановления организма дерева и широко используются при его омолаживании, замене малоценных частей новыми, молодыми — более ценными и т.п. Много спящих Почек у семечковых пород (яблоня, груша). Значительно меньше их у вишни, черешни и некоторых других косточковых. Длительное время сохраняют свою жизнеспособность спящие почки яблони и груши (20—30 лет и более), менее долговечны они у черешни, абрикоса, сливы, вишни, персика и еще менее — у ягодных растений.

Придаточные почки не имеют определенного местоположения, находятся преимущественно между узлами и в узлах стебля. Они невидимы невооруженным глазом. Из придаточных почек, размещающихся на стеблях (главным образом в нижних частях), возникает стеблевая поросль, из придаточных почек на корнях — корневая поросль. Придаточные почки используются при вегетативном размножении растений черенками, отводками, усами и т.п.

Цветковые почки делятся на простые и смешанные.

Простые почки имеют вишня, черешня, слива, персик, абрикос, миндаль, грецкий орех, лещина, лимон, красная смородина. Смешанные почки у яблони, груши, айвы, боярышника, ирги, мушмулы, инжира, каштана, фисташки, маслины, черной смородины, крыжовника, ежевики, винограда, клюквы. У некоторых косточковых пород в отдельные годы возникают смешанные почки, а у семечковых — чистые, цветковые. Смешанные почки у косточковых пород появляются чаще на молодых деревьях, на старых деревьях — реже, да и то лишь при благоприятных условиях питания.

Групповые почки встречаются у косточковых пород — персика, черешни, абрикоса, миндаля, вишни, сливы. Все групповые почки простые, большинство из них цветковые и только одна — верхняя — вегетативная. У персика бывают тройные почки: центральная из них — цветковая, по бокам — вегетативные. У сливы азиатского происхождения в одной группе можно встретить до шести-семи почек, среди которых верхушечная почка вегетативная, боковые — цветковые. У слив европейского происхождения групповых почек в одном узле меньше, но принцип размещения их тот же — верхушечная почка вегетативная, боковые — цветковые. У вишни групповые почки собраны в небольшие группы, напоминающие миниатюрный букет, поэтому и получили название букетных веточек. На каждом таком букете верхушечная почка вегетативная, боковые — цветковые.

Вегетативная почка имеет расширенное основание (т.е. расширенную стеблевую часть), кроющие почечные чешуи, защищающие внутренние части почки, свернутые листья, листовые бугорки, осевую часть и конус нарастания.

Внутри почки находится укороченный стебелек, или ось стебля, где располагаются зачатки листьев. Самый кончик коротенького стебелька называется конусом нарастания. Он состоит из ткани, клетки которой при делении увеличивают ось стебля. У цветковой почки, помимо указанных частей, есть зачатки цветочного стебля, наружные части цветка, чашелистики, лепестки венчика, тычинки и пестики. Наружная часть почки состоит из плотных защитных покровов —- кроющих чешуй, которые предохраняют внутренние части почки от неблагоприятных условий внешней среды и механических повреждений. Кроме того, кроющие чешуи оказывают и физиологическое влияние на внутренние части почки, так как в них (наружных покровах) содержатся питательные вещества.

Побег — это прирост текущего года с листьями и почками. Побег, сбросивший листья, называют годичным приростом, или однолетней веткой. В начале вегетации побег молодой, в средине лета он взрослый, в конце вегетации и по окончании вегетации — старый.

Побеги плодовых пород

1 — яблоня; 2 — груша; 3 — вишня; 4 — черешня; 5 — слива; 6 — абрикос; 7— персик

На рисунке показаны ростовые побеги различных плодовых пород. У одних пород побеги прямые, у других — слегка извилистые, коленчатые. У яблони побеги прямые, ровные. Ростовые побеги обычно сильно .развиты, имеют хорошо сформированные почки и нормальных размеров междоузлия. Плодовые побеги, как правило, слабее ростовых, меньшей длины; междоузлия у них сближены. На таких побегах размещаются обычно вперемежку плодовые и вегетативные почки. У некоторых пород на плодовых побегах бывают только плодовые почки (персик).

Ростовые побеги различаются по месту возникновения, силе роста, размерам междоузлий и другим признакам. По месту возникновения они делятся на три группы: а) возникающие из верхушечных и боковых почек; б) из спящих почек ; в) из придаточных почек.

У ростового побега конечная и боковые почки вегетативные.

Сильные побеги, вырастающие ближе к основанию многолетних ветвей и занимающие перпендикулярное положение по отношению к ветви, называются волчками. Отличительная особенность этих побегов состоит в том, что у них длинные междоузлия и нет кольца у основания. Они появляются в связи с возрастной изменчивостью растения, повреждением его морозами и т. д.

Из придаточных почек подземной части стебля развиваются порослевые побеги, а из придаточных почек на корнях — корневые отпрыски. Возникая из стадийно молодых эмбриональных тканей, они обладают, большой энергией роста и способностью интенсивно ветвиться. Эта способность широко используется в практике плодоводства при вегетативном размножении растений черенками, отводками, усами и т.п.

Вегетативно размножаются стеблевыми частями земляника (усами), смородина и крыжовник (черенками, отводками). Корневыми отпрысками размножаются малина, вишня некоторых сортов, слива.

Побеги утолщения. При формировании молодого дерева оставляют, помимо главного ствола, пять-шесть боковых побегов (будущих скелетных сучьев); остальные нижележащие побеги прищипывают и превращают в побеги утолщения. Они увеличивают ассимиляционную поверхность, улучшают обмен веществ, обогащают штамб и ветви запасными питательными веществами и делают их более прочными и устойчивыми к неблагоприятным условиям. Особенность побегов утолщения — их недолговечность. Вырезают побеги утолщения за один-два месяца до окончания вегетации, чтобы успели зарасти ранки на штамбе.

Летние побеги. Летние, или преждевременные, побеги возникают чаще у косточковых пород, обладающих скороспелыми почками и склонных к обильному ветвлению. Обычно побеги яблони, груши и других семечковых пород не ветвятся в течение периода вегетации. У персика, абрикоса и других косточковых пород побеги ветвятся в год их возникновения. Летом наряду с поступательным ростом начинается пробуждение почек, быстро прошедших цикл развития. Прорастают пазушные почки в средней части побега и развиваются в летние побеги. Встречаются летние побеги у яблони или груши, но вырастают они не из пазушных почек, а из верхушечной почки побега Происходит это в том случае, когда из-за неблагоприятных условий первой половины вегетационного периода растение рано прекращает рост и формирует почки. А при наступлении благоприятных условий во вторую половину вегетационного периода сформировавшиеся верхушечные почки пробуждаются и начинается вторичный рост.

Летние побеги отличаются от обыкновенных (весенних) побегов слабо выраженным годичным кольцом у основания. У побегов второй половины вегетационного периода имеется два кольца: весеннее — у основания начального роста и летнее — у основания второй волны роста.

На любом побеге различают узлы, междоузлия, листья с прилистниками, почки (глазки), рубцы от почечных чешуй, чечевички.

На рисунке показаны составные части побега яблони. На побеге хорошо видно наружное годичное кольцо, представляющее собой границу прироста. По таким кольцам нетрудно установить не только возраст ветви, но и всего дерева. Годичное кольцо находится у самого основания побега. Образовалось оно от следов опавших почечных чешуй, предлистьев и нижних листьев побега. На коре побега расположены чечевички в междоузлиях в виде мелких черточек или пятнышек. Чечевички не имеют покровных тканей, свободно пропускают воздух по межклеточникам до сердцевины побега и обеспечивают газообмен.

У некоторых сортов стеблевые узлы вздуты и ясно выделяются на поверхности стебля ; у других они как бы прижаты к стеблю. По ширине своего основания узлы у большинства пород и сортов не превышают толщины стебля.

Рис. 5. Строение побега яблони

1 — годичное кольцо; 2 — листовая подушечка; 3 — черешок; 4 — прилистники; 5 — железка; 6 — листовая пластинка; 7 — пазушные почки — глазки; 8 — узлы; 9 — междоузлия; 10 — чечевички

Источник статьи: http://plodovyy-sad.ru/stroenie-plodovogo-dereva-i-ego-chastey/pochki-i-pobegi/