8. Типология леса. Классификация типов леса в.Н. Сукачева и п.С. Погребняка.

Основоположник учения о типах леса Г. Ф. Морозов (1867—1920) выделял «типы насаждений» лишь по почвенно-грунтовым условиям, к-рые тесно связаны с зональными различиями (т. е. с климатом), а в пределах отдельных зон — с составом почвогрунтов и с положением участков в рельефе местности.

Тип леса (ГОСТ 18 486-87)— участок леса или совокупность участков, характеризующихся общим типом лесорастительных условий, одинаковым состоянием древостоев, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующих одних и тех же мероприятий при равных условиях.

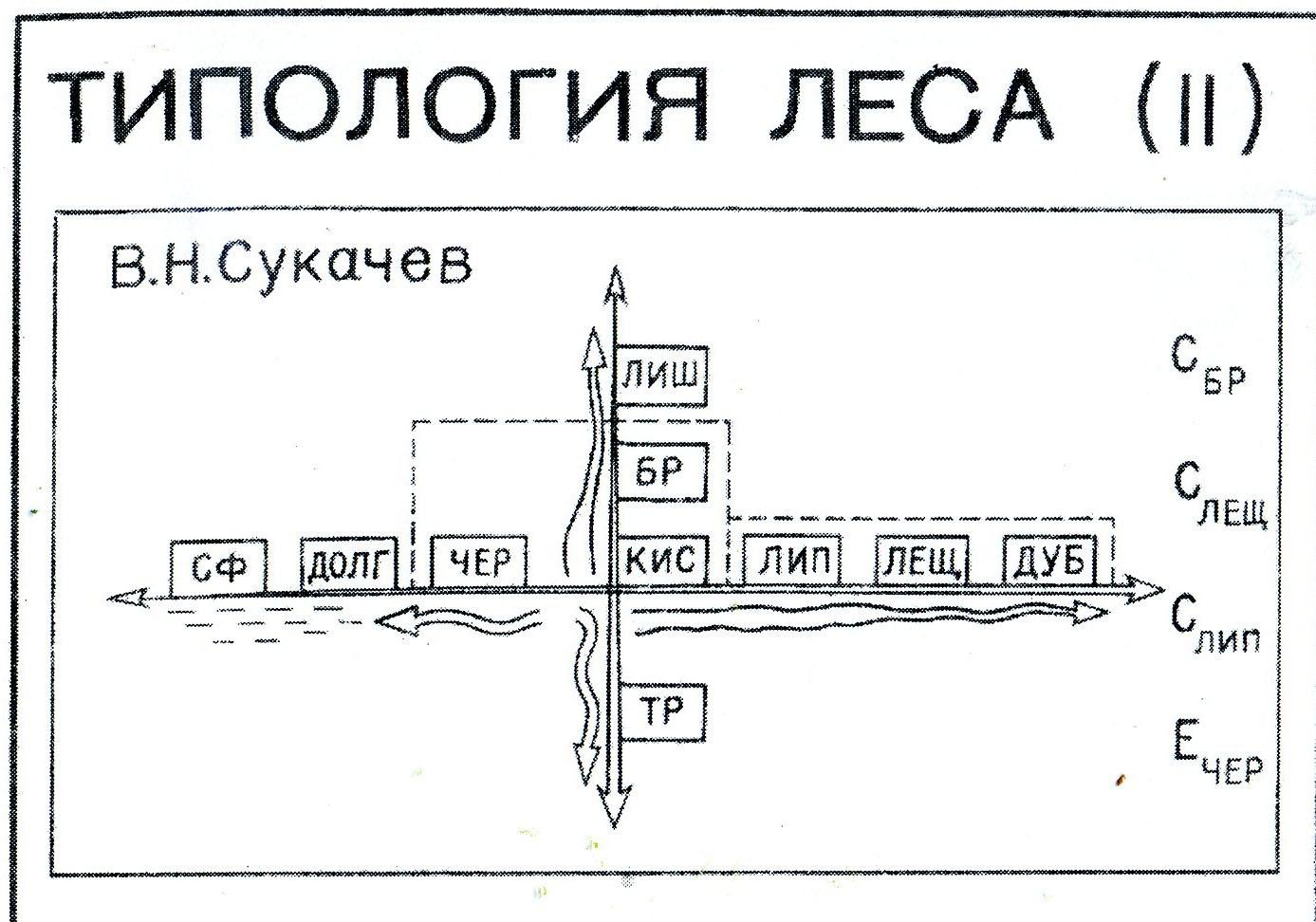

В.Н. Сукачев разработал эдафо-фитоценотическую схему типов леса для ельников и сосняков южной тайги. Типы леса располагаются по определенным эдафо-фитоценотическим рядам, отражающим изменения эдафических условий. В центре системы координат располагаются ельники и сосняки кисличные, занимающие достаточно богатые, хорошо дренированные почвы. Вверх по оси (ряд А) располагаются типы леса с условиями местопроизрастания, изменяющимися в направлении снижения трофности и влажности почвы, влево (ряд В) – в направлении застойности увлажнения, вниз (ряд Д) – в направлении увеличения проточности увлажнения; вправо по оси С представлены типы леса на наиболее плодородных дренированных почвах, часто с близким выходом известняков. Таким образом, каждый ряд отражает изменение влажности, режима и богатства почвы.

В.Н Сукачев выделяет группы типов леса, в которых один из них является наиболее характерным для группы, стержневым. Сосняки и ельники кисличные, черничные и брусничные входят в зеленомошную группу типов леса с богатыми дренированными почвами и выраженным рельефом.

В долгомошной группе типов леса почвы тоже богатые, но несколько заболочены, рельеф развит в меньшей степени. Сфагновые сосняки и ельники занимают равнинные местоположения или дно котловин, рельеф равнинный, почвы заболочены. Травяные типы леса расположены в логах с заболоченными почвами, но с проточной водой.

В сосняках распространены также лишайниковые боры с очень бедными и сухими почвами, на которых ель не растет. Кроме того, сосна переносит высокую степень заболачивания, поэтому на схеме представлена болотная группа. В ельниках выделен еще один ряд Е, характеризующий изменение проточности увлажнения. Ельники травяно-сфагновые встречаются на плодородных почвах с признаками застоя, осоко-сфагновые – в низких котловинах с медленно текущей водой.

Для каждого типа леса характерны индикаторные виды живого напочвенного покрова или подлеска, по названию которых и дается наименование типа леса.

Хотя в типологии В.Н. Сукачева индикатором чаще всего является живой напочвенный покров, при определении типа леса необходимо ориентироваться в первую очередь на рельеф и почву, т.е. на наиболее стабильные признаки лесного биогеоценоза.

Преимущество схемы Сукачева – простота названий, наглядность. Недостатки: смешение в названиях типов леса (местоположения и породы), отсутствие сведений по рельефу местности, отсутствие возможности установить типы леса в антропогенных территориях.

Классификация Погребняка.

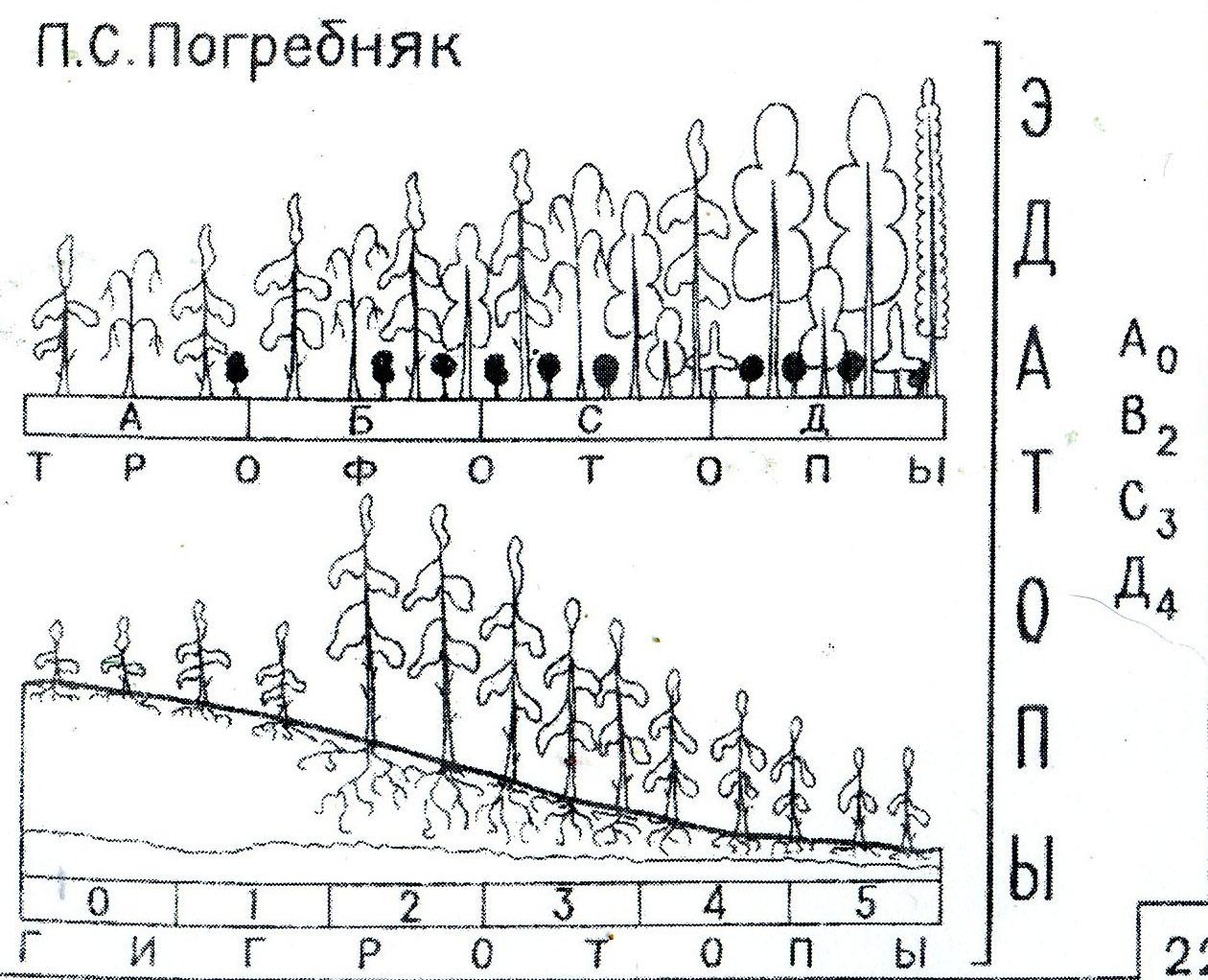

В основу классификационной схемы положены эдафические факторы, которыми являются плодородие почвы и их влажность. Плодородие почвы характеризуется трофогенным (почвенным) рядом и обозначается буквенными выражениями: А, В, С, D. Эти отдельные члены трофогенного ряда называют трофотопами, под которыми подразумеваются участки леса, местообитания которых имеют одинаковое в своих пределах плодородие почвы, отличающееся от соседних на одну градацию. В свою очередь трофотопы А, В, С, D разделены перпендикулярно пересекающими шестью гигрогенными рядами с показателями влагонасыщенности почвы, обозначенными цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, которые называются гигротопами. Трофотопам А соответствуют бедные почвы (бор); В—относительно бедные, супесчаные почвы (субори); С — относительно богатые (сложные субори) и D — богатые(дубравы). Гигротопам 0 ряда соответствуют очень сухие или ксерофильные условия; 1 — сухие (мезоксерофильные); 2 —свежие (мезофильные); 3 — влажные (мезогигрофильные); 4 —сырые (гигрофильные); 5 — болота (ультрагигрофильные).

Согласно классификационной схеме каждый участок леса характеризуется двумя классификационными единицами — трофотопом и гигротопом. В единстве они представляют эдатоп, под которым понимаются лесные участки с одинаковыми эдафическими (почвенно-грунтовыми) условиями. Главным критерием для отнесения данного участка леса к тому или иному эдатопу является растительность, обозначенная на эдафической сетке условными знаками и надписями. Растения представляют собой экологические индикаторы, из которых самыми важными являются древесные породы.

Под типом леса П. С. Погребняк понимал все насаждения, коренные и производные, даже вырубки, подлежащие возобновлению, с одинаковыми исходными местообитаниями. Тип леса является синонимом типа местообитания. Тип леса свежая суборь, по П. С. Погребняку, в лесостепной зоне включает все участки коренных сосновых насаждений с дубовым ярусом, производные насаждения — дубняки и березняки, вырубки и культуры любого состава. Поскольку тип леса — синоним типа местообитания, то все эдатопы эдафической сетки являются отдельными типами леса. В то же время, например, к типу леса А2 (свежий бор) относятся сосняки-брусничники, сосняки травяные, сосняки вересковые, сосняки злаковые, березняки-брусничники и зеленомошники.

Эдафическая сетка П. С. Погребняка широко используется в практике лесокультурного дела для экологической оценки естественных почвенно-грунтовых условий.

Источник

2 Категории типов лесов:

1. Основные леса– леса, которые формируются в естественных условиях и характеризуются преобладающей породой, соответствующей данным лесорастительным условиям (т.е. эти леса составляет та материнская порода, которая характерна для этой территории).

2. Временные леса– формир-ся на месте основных как результат смены пород, которая может произойти либо под влиянием естественных природных процессов (климатических явлений), или же под влиянием человека.

Типология Морозова была первым шагом к типологии лесов, в дальнейшем ее переработали и приблизили более к условиям, в частности, таежной зоны (Сукачев) и лесостепной и степной зоны (Погребняк). Сукачев переименовал осн. леса в коренные и врем. леса в производные.

Типология В.Н.Сукачева. Разработал классификацию типов леса для таежной зоны. Тип леса по его типологии выделяется по растительному признаку. Использует он2 лесорастительных признака:

1.Преобладающая порода основного яруса древостоя.

2.Преобладающее растение других ярусов лесного насаждения, т.е. это может быть какая-либо порода во 2 ярусе древостоя, либо в подлеске, либо в жнп, т.е. рассматриваются более низкие слои насаждения.

В связи с этим, тип леса по Сукачеву имеет двойное название.

Сбр – сосняк брусничный.Это означает, что преобладающая порода в лесном насаждении – сосна, второе растение, преобладающее в более нижних ярусах – брусника, т.е. конкретно – в жнп.

Слещ – сосняк лещиновый.

Слип – сосняк липовый.

Ечер – ельник черничный.

Плюсы типологии:

1. Тип леса определяется глазомером.

2. В названии типа леса указывается преобладающие породы.

3. Классификация типов леса изображена в виде системы координат, что отражает связь с окр. средой, и взаимосвязи между соседними типами леса. Иначе говоря, отражает возможный переход одного типа леса в другой, или в обратную сторону (в результате климатических условий или под влиянием человека).

ОПИСАНИЕ РИС: По осям отложены вторые преобладающие растения в лесном насаждении. Отложены они в зависимости от направления изменения почвенно-климатических условий.

По оси у (вверх)увеличивается засушливость почвы, т.е. возрастает сухость. В связи с этим и меняются типы, в частности ж.н.покрова. Т.е. на самом верху, в самой засушливой зоне вторым преобладающим растением будут лишайники и постепенно увеличивая увлажнение будет сменяться брусникой и кислицей.

При движении по оси х влевоувеличивается увлажнение застойное (т.е. проточность уменьшается). Где проточность более или менее присутствует – там вторым преобладающим растением является черника (черничный лес), далее – долгомошниковые и самая высокая степень застойного увлажнения – сфагнум (лес, где преобладает мох сфагнум).

При движении по оси у внизувеличивается проточное увлажнение. Характеризуют эти условия леса, в которых преобладают в жнп разнообразные травы. Преобладающие породы он здесь не указывает, т.е. эта классификация создана для таежной зоны, там основных лесообразователей не так много: сосна, лиственница, кедр, ель, пихта.

При движении по оси х вправовозрастает плодородие почв (или богатство почв). Вторым растением, определяющим тип леса, будет в подлеске липа, преобладать лещина, и на сомой плодородной территории – дуб. Насаждение будет сосноводубовое, или лиственнодубовое. Как правило, ель с дубом не очень комфортно себя чувствуют. В зависимости от условий (в начале выделяют преобладающую породу в насаждении, затем смотрят какие условия и какого второе растение, преобладающее в нижних ярусах. И из этого исходит название типа леса). Типы лесов сходны по каким-то признакам.

Сукачев выделил группу типов лесов, на схеме они объединены пунктирной линией.

Он выделяет 2 группы типов лесов:

1. Группа зеленомошниковых лесов (лес черничный, кис и бр).

2. Группа сложных лесов (липа, лещина, дуб).

Типология П.С.Погребняка. Разработал типологию лесных участков для лесостепной и степной зон. В основе его классификации заложены2 показателя: богатство почвыи еевлажность.

В связи с этим, его типология больше отражает классификацию типов лесорастительных условий (а не классификацию типов леса), это основной недостаток его типологии.

Типология вся отражается в виде единых буквенно-цифровых знаков. Каждое обозначение дает четкую характеристику почвенных условий места произрастания.

Эта классификация очень сложная, т.к.для определения типа леса требуется закладка почвенного разреза, в отличие от типологии Сукачева, где определяется все глазомером.

Согласно делению показателей, он создал ряд трофотоповиряд гигротопов, т.е. рядпо богатству почвы и ряд по ее увлажнению.

Трофотопы– распределение участков по степени плодородия почвы. В зависимости от богатства почвы выделяют4 трофотопа,на бумаге их записывают в виде латинских букв:

А – бор, характеризуется бедными почвами;

В– сУборь, относительно бедные почвы;

С– сложная суборь, почва относительно богатая;

D– дубрава; почва очень высокого плодородия.

Гигротопы– распределение участков по степени влажности почвы. Выделяют6 гигротопов,обозначаются арабскими цифрами от 0 до 5:

0– очень сухие почвы;1 — сухие,2– свежие;3– влажные;4– сырые;5– заболоченные, или увлажненные.

Объединяя названия трофотопа и гигротопа, получаем понятие эдатоп. Эдатоп– общее название участка, которое характеризуется двумя показателями – трофотопом и гигротопом. В результате, тип леса записывается следующим образом: пишется название трофотопа и снизу индекс по увлажнению: А0– очень сухой бор.

Типология леса позволяет:

Определить посвенно-грунтовые условия, состав насаждения, продуктивность, возобновление, смену пород, защитные функции, горимость, кач-во древесины. Проектировать: лесные культуры ( искусств происхождение), способы рубок ухода, использование леса.

Источник