- В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

- Старинные русские инструменты для земледелия

- Орудия для обработки земли

- Борона

- Мотыга

- Сеялка

- Инструменты для уборки урожая

- Грабли

- Цеп (ручное орудие для молотьбы)

- Чем наши предки обрабатывали землю

- Чем наши предки обрабатывали землю

- Об экспонате

- Грабли

- Цеп (молотило)

- Крюк — орудие труда для выделки кожи

- Кочедык

В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

В слове «земледелие» уже заложен главный смысл процесса: делать землю, то есть обрабатывать ее для создания, сохранения и улучшения почвенного плодородного слоя. Какие же орудия труда помогали в этом русскому крестьянину?

Старинные русские инструменты для земледелия

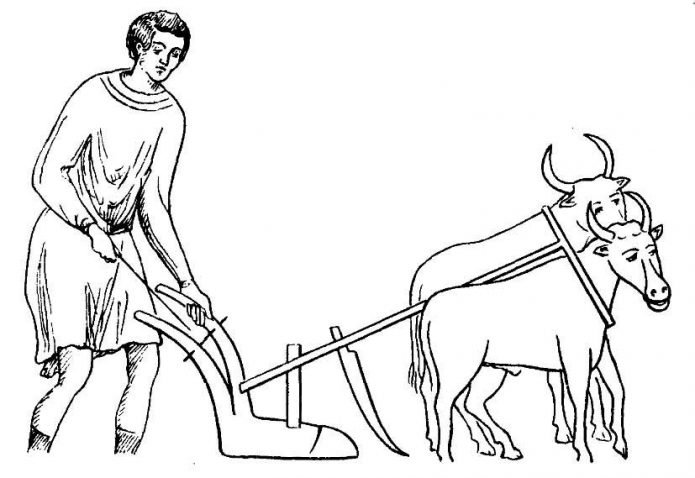

Картина пахоты, характерная для прошлого: по полю медленно идёт лошадь, запряженная в плуг или даже соху, а за нею, опершись руками на рукоятки плуга, передвигается пахарь.

Льву Толстому тоже была знакома крестьянская работа на земле

Орудия для обработки земли

Прежде чем бросить семена в землю, нужно правильно её подготовить.

Соха — один из самых древних на Руси инструментов для обработки земли. В отличие от плуга, соха не переворачивала земляной пласт, а дробила его.

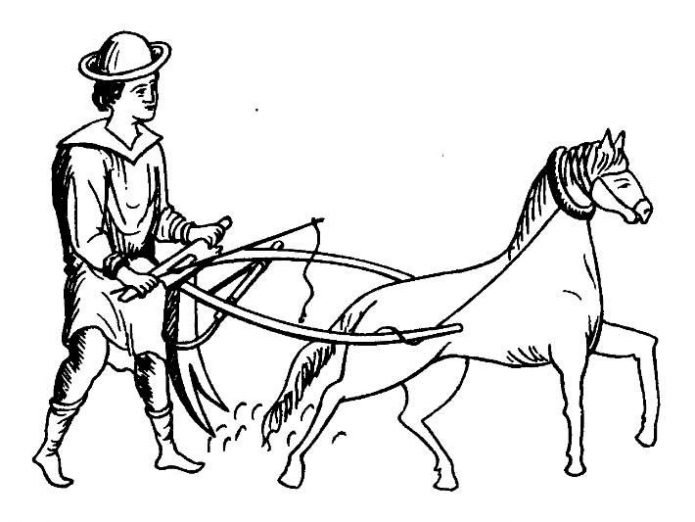

Вспашка сохой. Миниатюра Лицевого летописного свода, XVI в

Основная рабочая часть сохи называется рассохой. Это деревянная плаха, высота которой определялась ростом пахаря.

«Соха на соху, пашня на пашню, лошадь на лошадь, лето на лето не похожи»

Пословица

Внизу к ней крепились сошники. Обычно их было два.

Типичная соха была с двумя металлическими сошниками

По этнографическим материалам 19 века известны случаи использования многозубой сохи, где использовалось от трёх до пяти сошников.

Иногда у сохи могло быть более двух сошников

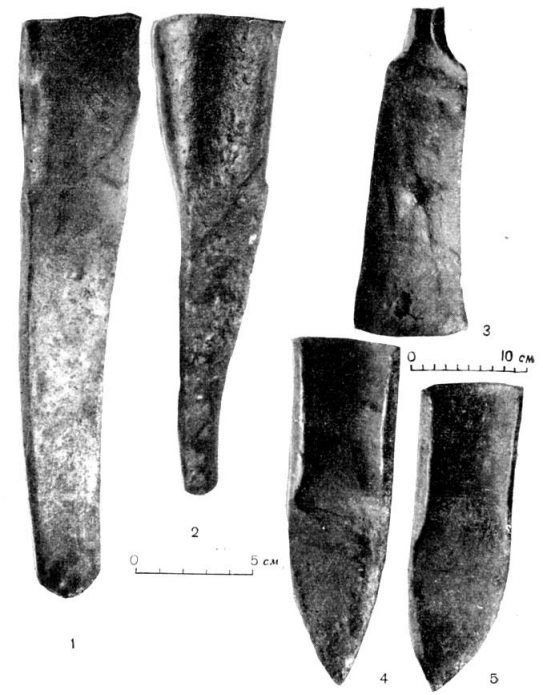

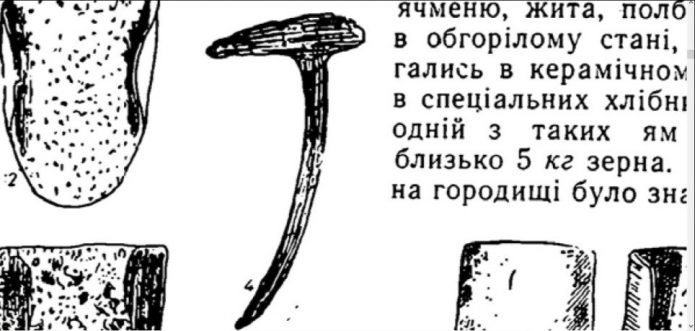

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Древнейшие наконечники сошников были найдены в Старой Ладоге и Великом Новгороде.

Новгородские сошники XII — XIII вв. (По Б.А. Колчину)

Считается, что к X веку на Руси уже пользовались плугом. Основная задача плуга — перевернуть верхний слой почвы.

Вспашка плугом. Прорисовка росписи Воронецкого монастыря. Молдова. XVI в

Первоначально основная часть плуга, осуществляющая переворот земли — отвал, выполнялась из дерева. Плужные лемехи были металлическими и довольно большими по размерам.

Ассиметричный лемех. XII в

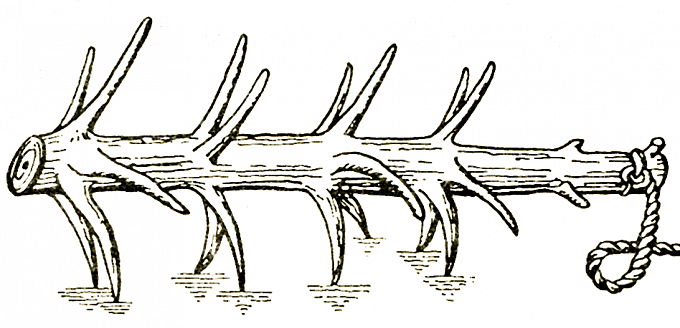

Борона

Самой древней формой бороны считается борона-суковатка, изготовленная из елового бревна с сучками.

Борона-суковатка — самое простейшее приспособление для обработки земли

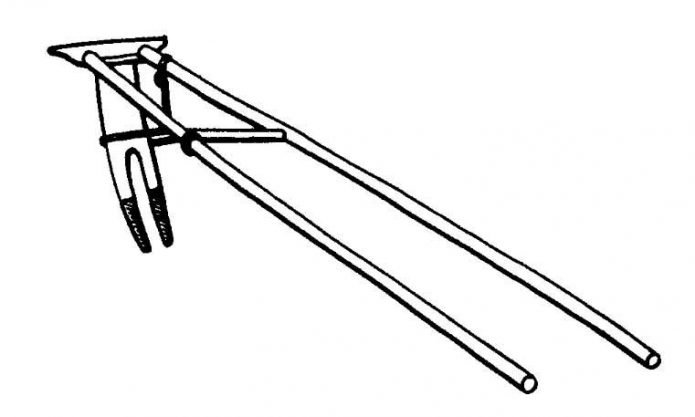

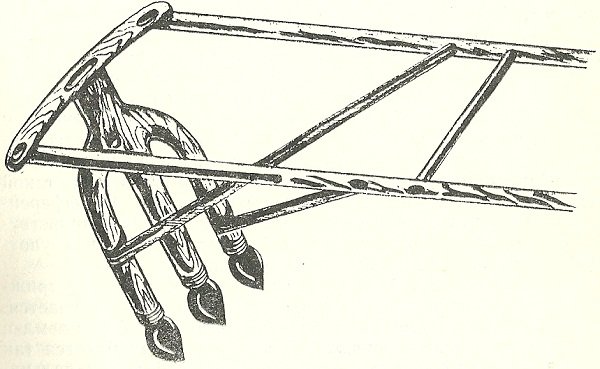

Борона использовалась для дальнейшей обработки вспаханной земли. Борона-плетёнка уже сильно напоминала современные бороны.

Борона-плетёнка состояла из ряда брусьев с прикреплёнными к ним зубьями

Позднее к деревянным брусьям стали прикреплять железные зубья.

Сохранился металлический зуб от бороны среди раскопок в Старой Ладоге

Мотыга

Мотыга, иначе в наше время её называют просто тяпкой, нужна для рыхления почвы, удаления сорняков.

Мотыгой можно было рыхлить почву и удалять сорняки

Сеялка

А вот сеялка появилась в помощь крестьянину только в конце XIX века. До этого семена долгое время разбрасывали вручную, используя для этого обычное лукошко.

Долгое время семена крестьяне рассеивали по полю вручную

Инструменты для уборки урожая

Если сев прошёл удачно, летом погода благоприятствовала, то со второй половины лета можно было приступать к уборке урожая.

Коса использовалась для скашивания травы на сено, на корм скоту. Ручная коса — это металлическое лезвие, которое крепится к косовищу за пятку (основание ножа).

Коса-горбуша периода Киевской Руси

Грабли

Граблями пользовались для сгребания скошенной травы или злаковых культур в валки.

Ручные грабли мог сделать каждый мужчина

В основном сгребали траву или сжатые колосья женщины. А делалось это в самый зной, под палящим солнцем.

Сгребать сено или солому приходилось в зной, под палящим солнцем

Серп применяли для срезания зерновых культур.

Долгое время серп украшал герб нашей страны

Важный в сельскохозяйственном труде инструмент. Ими выполнялись многие виды работ. Они незаменимы при заготовке сена.

Вилы — важнейший для кретьянина инструмент

Цеп (ручное орудие для молотьбы)

Цеп — простейшее приспособление для обмолота зерновых.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Н.А.Некрасов

Цеп состоял из длинной ручки, короткого била и ремённого соединения между ними.

Таким деревянным цепом обмолачивали колосья для отделения зерна

В крестьянском мире всегда считалось, что труд на земле благословлён Богом. Недаром к работающему человеку всегда обращались с фразой: «Бог в помощь!» Но и в этом случае можно применить народную мудрость и сказать, что «без орудий труда и ни туда, и ни сюда».

Чем наши предки обрабатывали землю

Доброго времени суток, уважаемый читатель! В предыдущей статье выяснили с какой землей приходилось работать крестьянам в конце XIX — начале XX века. Сегодня поговорим о сельхоз орудиях, которыми приходилось обрабатывать землю крестьянам и какие они были в то время.

Чем наши предки обрабатывали землю

В исследуемый период котельничские крестьяне применяли различные орудия для обработки пашни, но основной была двуральная соха. Простота конструкции и дешевизна делали ее доступной любому крестьянскому хозяйству. В большинстве случаев она изготовлялась самими пользователями.

По данным 1891 г., в уезде насчитывалось 25557 сох такого типа, или 51,5% от общего числа пахотных орудий. Двуральная соха преобладала в Даровской, Тороповской и Казаковской волостях, в Васильковской и Сосновской — сох не было совсем. По показаниям крестьян, в среденм по уезду на 100 десятин пашни имелось двуральных сох 6,7. Стоимость такой сохи в среднем по уезду равнялась 2 рублям (выше она была в Спасопреображенской волости — 2 руб. 60 коп., а наиболее низкой в Красовской — 1 руб. 40 коп.). Срок службы их достигал 3 лет, хотя на песчаной почве выдерживали не более 2-3 вспашек, а на глине служили дольше.

С середины XIX в. началось распространение косули вятской. Сначала она появилась в южных волостях — Верхопижемской, Васильковской, Пигнурской и Сосновской. К концу 70-х началу 80-х годов ее применяют в северных и западных волостях уезда, и к началу 90-х годов она была повсеместно. Их насчитывалось 23447 или 48% от общего количества пахотных орудий.

В уезде косули продавали на Алексеевской ярмарке, а также в с. Арбаже (Сосновской волости). Больше всего применялось их в Ключевской, Сосновской, Пишнурской волостях, а менее всего — в Петровской, Шубенской, Рязанской. Относительно высокая цена косули (от 2 до 4 руб. в базарный день в начале 90-х г.) и ремонт делали ее недоступной многим крестьянам. Хотя косуля служила дольше сохи, в среднем 4 года, ее ремонт обходился дороже, что удваивало ее стоимость по сравнению с сохой.

В местах, где использовали косули, применяли и такое орудие, как черкуша — для разбивки пластов, поднятых косулей, запахивания семян и окучивания. Почти все черкуши, 639 из 701 имеющихся в уезде, находились в Верхопижемской волости.

Более совершенным орудием был плуг — с деревянными дышлом или полностью железный, изготовленный на Воткинском заводе. Но из-за дороговизны его приобретали только зажиточные крестьяне.

Для рыхления вспаханной земли, удаления сорняков и заделки семян крестьяне применяли бороны. Наиболее распространенной была деревянная, срок службы которой (в зависимости от почвы) — от 3 до 7 лет. Это, в сочетании с дешевизной (средняя стоимость 45 коп.), способствовало ее широкому использованию. Наиболее совершенными и производительными являлись бороны с железными зубьями на деревянной основе. По данным подворной переписи, этот тип борон составлял 1/3 от всего количества борон в уезде. Статистические денные свидетельствуют, что на 100 десятин пашни в среднем по уезду приходилось 12,7 деревянной бороны и только 0,1 железной. Количество борон было меньше, чем пахотных орудий, и составляло 96,8 на 100 сох-косуль.

По материалам газеты Котельничский вестник 16 мая 2000 г. №61 (11295)

Об экспонате

Грабли

Грабли — сельскохозяйственный инструмент.

Особенные названия рабочих граблей: гребщик, гребчиха, громадильник, громадильница, громадильщик, громадильщица.

Грабли состояли из рукояти (грабельника, граблевища) с набитой на конце ее поперечной колодкой (головяшкой), в которую вставлялся перпендикулярно ряд зубьев. Колодка граблей могла быть округленной, прямой формы или с остроконечным выступом в середине.

На ряду с деревянными граблями употреблялись железные. Из железа делались или одни зубья, или же вся колодка, в которой укреплялись зубья.

Деревянные грабли применялись для разбивания комьев уже разрыхлённой почвы, очистки от выкопанных корней сорных трав, лёгкого разрыхления последней между рядами растений, а также для грабления, сгребания или сгромаживания скошенной травы, переворачивания её и вообще при уборке культивируемых растений.

Железные грабли употреблялись при выгребании навоза из хлева и для разбрасывания удобрений в поле.

Вилы — сельскохозяйственный переносной ручной инструмент, используемый в сельском хозяйстве для погрузки и выгрузки сена и других продуктов сельского хозяйства, а также создания проколов в почве для её аэрирования.

Орудие, состоящее из рукояти с несколькими прямыми зубьями на ее конце. В отличие от граблей, зубья которых были расположены под прямым углом к рукояти, зубья вил являлись как бы продолжением рукояти в том же направлении.

Вилы могли быть деревянными или железными.

Деревянными вилами пользовались для взметывания сена или подачи снопов на воз.

Для накладывания или переноски навоза пользовались деревянными вилами с металлическими наконечниками — ральниками, нарожниками.

Более совершенными были железные вилы с длинными, слегка выгнутыми и заостренными зубьями, укрепленными на железной колодке, с обоймой для вставления деревянной рукояти. Количество зубьев у них обычно колебалось от 2 до 4-х.

Любопытна история этого инструмента и фактом трансформации из орудия труда в оружие — трезубец. Обладателями трезубцев были не только древние воины, но и боги Зевс (Юпитер) и Посейдон (Нептун).

Согласно христианской мифологии трезубец использовался, как орудие труда Дьявола и чертей при пытках грешников в аду.

У древних славян — язычников подобных ассоциаций не было, и вилы воспринимались, исключительно, как орудие труда.

Цеп (молотило)

Цеп (молотило) — ручное орудие для обмолота (отделения зерна от колосьев) после жатвы.

Цеп обычно состоит из двух (реже — нескольких) подвижно связанных концами палок: более длинная (до 2 м) рукоятка и более короткая (до 0,8 м) рабочая часть, ударяющая по злакам.

Рукоятка называлась держалом, держалкою, кадцеей, цеповищем, цепником, а связь между рукояткой и рабочей частью — приузом, привузой, привзой, приуздой, гужиком и изготавливалась из сыромятной кожи.

Рабочая часть — палка, ударяющая по злакам — имела названия боёк, билень, бич, битчик, приузень, киок, батог, навязень, висяга, молотило, молотильник, типок, типинка.

Из цепа возникла разновидность холодного оружия — боевой цеп, а в Японии и Китае — нунчаки.

При молотьбе цепом снопы ржи или других зерновых культур укладывались параллельными рядами на гумне — очищенном от дерна и выровненном участке земли на усадьбе крестьянина. Колосья каждых двух рядов снопов были обращены друг к другу. Молотильщики, постепенно двигаясь вдоль рядов, поднимали и опускали цепы.

При взмахивании рукоятью цепа бич, привязанный к ней, отлетал далеко вверх и в сторону, а при опускании с большой силой ударял по колосьям, выбивая из них зерна. Для увеличения силы удара нередко для бича бралась палка, утолщенная на конце. Для этой же цели ремень, связывавший рукоять с бичом, укреплялся на рукояти подвижно — таким образом, чтобы бич вместе с ремнем свободно вращался вокруг рукояти и при каждом взмахе цепом описывал в воздухе круг.

Молотьба цепами была наиболее распространенным способом обмолота вплоть до второй половины XIX в. Позднее эти способы стали заменяться обмолотом с помощью молотилок, которые работали на конной или паровой тяге. Создавался особый промысел молотильщиков, которые работали на своих машинах по найму.

Крюк — орудие труда для выделки кожи

«Нехитрый инструментарий одной из […] [овчинных] мастерских.

Крюк служил для обминания подвешенной овчины: левой рукой работник придерживал складки кожи, а крюком скользил по ним, для чего правой рукой рабочий держал крюк за верхнюю рукоятку, а к нижнему концу крюка была привязана веревка с петлей для ступни ноги, резким движением оттягивающей крюк вниз.

Работы по выделке овчин производились по большей части внутри жилья.»

Кочедык

Кочедык (также свайка) — это инструмент мастеров по плетению из бересты, внешне напоминающий кривое шило или изогнутый плоский коготь, при помощи которого увеличивают щель между слоями ячеек плетёного изделия для облегчения продёргивания лент и увеличения плотности плетения. Также использовался для изготовления других предметов из луба или для сдирания коры с деревьев.

Кочедык изготавливали из дерева, металла или кости.

Самым распространенным плетенным изделием на Руси были лапти.

Лапти (единственное число — лапоть) — низкая обувь, распространённая на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х годов, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей.

Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.

Поскольку кожаная обувь всегда стоила дорого и позволить себе её могли только состоятельные люди, беднота ходила в лаптях, вследствие чего лапти стали символизировать нищету, низкое происхождение, а в советское время также бескультурье и отсталость.

В процессе плетения лаптей кочедык использовали не сразу.

Сначала начинали плести пятку, перегнув лыки пополам через «говенник» — ссучёное в шнур лыко. Говенник должен представлять собой связанный в виде круга лыковый шнурок, образующий край проёма будущего лаптя, в который просовывается нога. После того как пятка будет сплетена и «утянута» по колодке, то тогда с обеих сторон (также, будучи перегнутыми посередине, сначала одной, а потом и другой половинами) вплетаются последние два лыка и продолжают плестись сначала подошва, а потом и «голова» лаптя.

Когда длины подошвы хватает для того, чтобы загнуть её наверх и закрыть пальцы стопы до подъёма (образовать «голову» лаптя), то подошва огибается через говенник (теперь уже с передней стороны лаптя), а оставшиеся концы лык продолжают плестись сверху в обратном направлении по длине подошвы, образуя тем самым второй, внешний, слой лаптя. Именно на этой стадии плетения и начинает применяться кочедык. Им приподнимаются уже сплетённые петли для просовывания в них концов лык. Ручкой кочедыка приподнятая петля прибивается назад. Дойдя до краёв подошвы, некоторые из лык, симметрично с правой и с левой сторон, также огибаются через говенник притягивая подошву к нему и придавая бокам лаптя вертикальное положение, а самому лаптю форму, похожую на туфлю. Став «двуслойным», лапоть приобретает большую прочность.

После того как внешний слой лаптя износится до такой степени, что носить лапоть становится неудобно, лапоть можно на некоторое время починить. Это в крестьянской среде называлось «подковырнуть». Значит вместо изношенных лык внешнего слоя, при помощи кочедыка, всунуть обрезки новых лык. Но считалось, что к такой операции «подковырки» прибегали только бедняки, не имевшие возможности приобрести даже новые лапти.