- В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

- Старинные русские инструменты для земледелия

- Орудия для обработки земли

- Борона

- Мотыга

- Сеялка

- Инструменты для уборки урожая

- Грабли

- Цеп (ручное орудие для молотьбы)

- Чем наши предки обрабатывали землю

- Чем наши предки обрабатывали землю

- Огород наших предков

- Как удобряли землю наши предки

- Животные – источник плодородия

- Подкормка огородных культур

- Кое-что о росчисти

- Выращивание основных хлебных злаков

- И немного о секретах Автора

В старину пахали деды, или Старинные русские инструменты для земледелия

В слове «земледелие» уже заложен главный смысл процесса: делать землю, то есть обрабатывать ее для создания, сохранения и улучшения почвенного плодородного слоя. Какие же орудия труда помогали в этом русскому крестьянину?

Старинные русские инструменты для земледелия

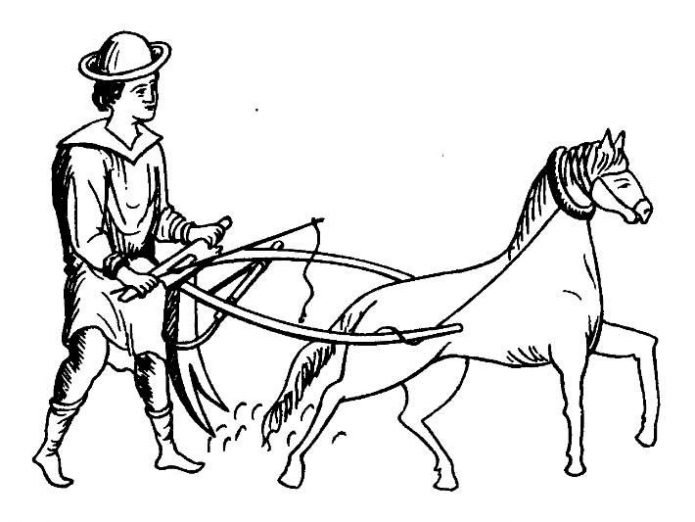

Картина пахоты, характерная для прошлого: по полю медленно идёт лошадь, запряженная в плуг или даже соху, а за нею, опершись руками на рукоятки плуга, передвигается пахарь.

Льву Толстому тоже была знакома крестьянская работа на земле

Орудия для обработки земли

Прежде чем бросить семена в землю, нужно правильно её подготовить.

Соха — один из самых древних на Руси инструментов для обработки земли. В отличие от плуга, соха не переворачивала земляной пласт, а дробила его.

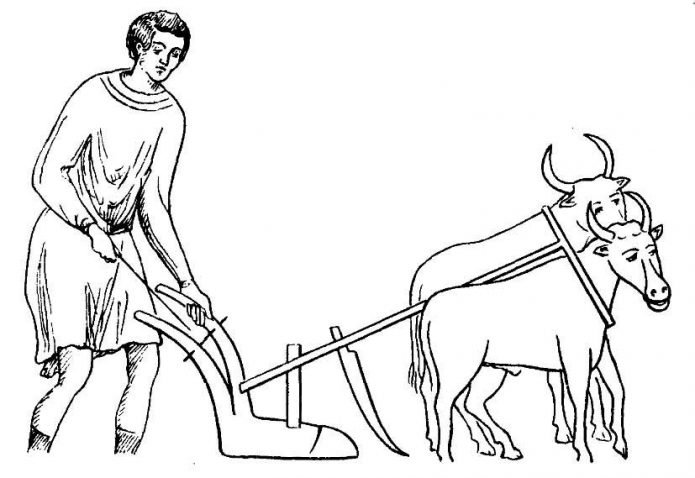

Вспашка сохой. Миниатюра Лицевого летописного свода, XVI в

Основная рабочая часть сохи называется рассохой. Это деревянная плаха, высота которой определялась ростом пахаря.

«Соха на соху, пашня на пашню, лошадь на лошадь, лето на лето не похожи»

Пословица

Внизу к ней крепились сошники. Обычно их было два.

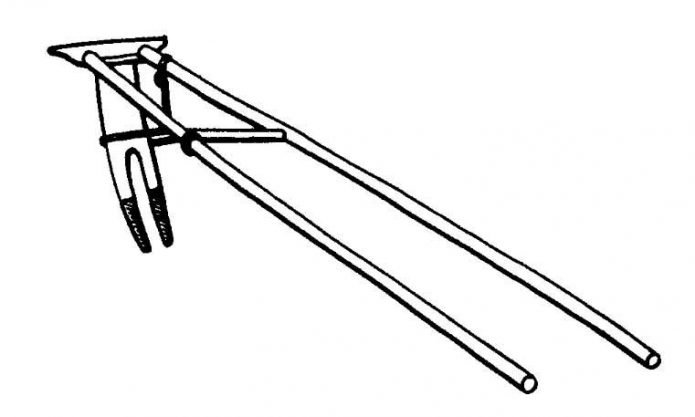

Типичная соха была с двумя металлическими сошниками

По этнографическим материалам 19 века известны случаи использования многозубой сохи, где использовалось от трёх до пяти сошников.

Иногда у сохи могло быть более двух сошников

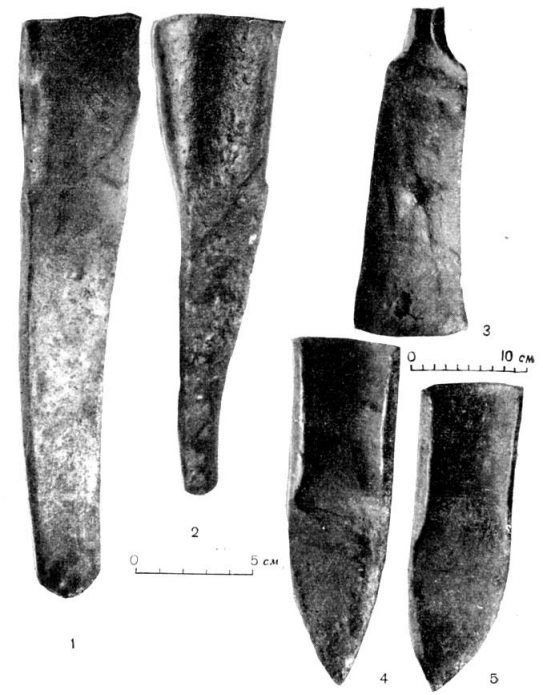

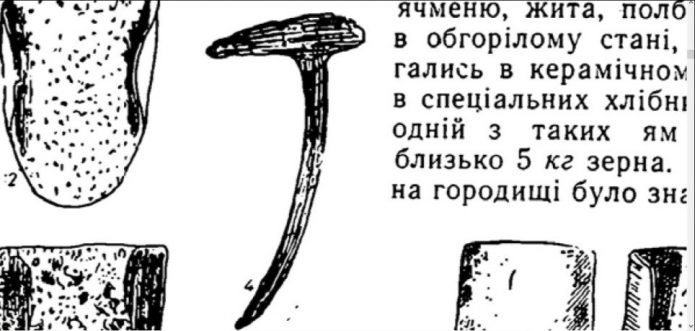

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Обычно сошник изготовляли из цельного куска железа

Древнейшие наконечники сошников были найдены в Старой Ладоге и Великом Новгороде.

Новгородские сошники XII — XIII вв. (По Б.А. Колчину)

Считается, что к X веку на Руси уже пользовались плугом. Основная задача плуга — перевернуть верхний слой почвы.

Вспашка плугом. Прорисовка росписи Воронецкого монастыря. Молдова. XVI в

Первоначально основная часть плуга, осуществляющая переворот земли — отвал, выполнялась из дерева. Плужные лемехи были металлическими и довольно большими по размерам.

Ассиметричный лемех. XII в

Борона

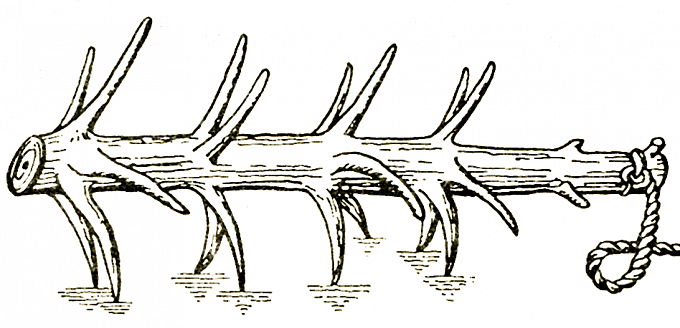

Самой древней формой бороны считается борона-суковатка, изготовленная из елового бревна с сучками.

Борона-суковатка — самое простейшее приспособление для обработки земли

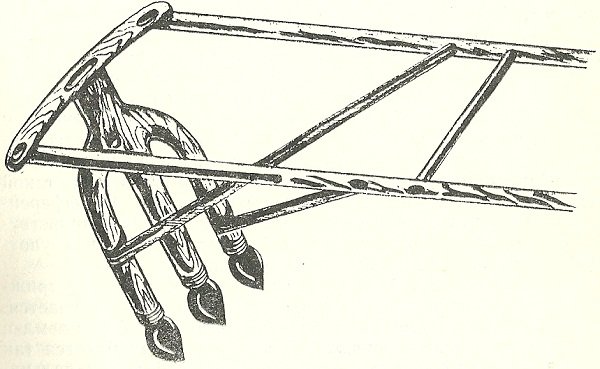

Борона использовалась для дальнейшей обработки вспаханной земли. Борона-плетёнка уже сильно напоминала современные бороны.

Борона-плетёнка состояла из ряда брусьев с прикреплёнными к ним зубьями

Позднее к деревянным брусьям стали прикреплять железные зубья.

Сохранился металлический зуб от бороны среди раскопок в Старой Ладоге

Мотыга

Мотыга, иначе в наше время её называют просто тяпкой, нужна для рыхления почвы, удаления сорняков.

Мотыгой можно было рыхлить почву и удалять сорняки

Сеялка

А вот сеялка появилась в помощь крестьянину только в конце XIX века. До этого семена долгое время разбрасывали вручную, используя для этого обычное лукошко.

Долгое время семена крестьяне рассеивали по полю вручную

Инструменты для уборки урожая

Если сев прошёл удачно, летом погода благоприятствовала, то со второй половины лета можно было приступать к уборке урожая.

Коса использовалась для скашивания травы на сено, на корм скоту. Ручная коса — это металлическое лезвие, которое крепится к косовищу за пятку (основание ножа).

Коса-горбуша периода Киевской Руси

Грабли

Граблями пользовались для сгребания скошенной травы или злаковых культур в валки.

Ручные грабли мог сделать каждый мужчина

В основном сгребали траву или сжатые колосья женщины. А делалось это в самый зной, под палящим солнцем.

Сгребать сено или солому приходилось в зной, под палящим солнцем

Серп применяли для срезания зерновых культур.

Долгое время серп украшал герб нашей страны

Важный в сельскохозяйственном труде инструмент. Ими выполнялись многие виды работ. Они незаменимы при заготовке сена.

Вилы — важнейший для кретьянина инструмент

Цеп (ручное орудие для молотьбы)

Цеп — простейшее приспособление для обмолота зерновых.

Готовую жатву подрежут серпами,

В снопы перевяжут, на ригу свезут,

Просушат, колотят-колотят цепами,

На мельнице смелют и хлеб испекут.

Н.А.Некрасов

Цеп состоял из длинной ручки, короткого била и ремённого соединения между ними.

Таким деревянным цепом обмолачивали колосья для отделения зерна

В крестьянском мире всегда считалось, что труд на земле благословлён Богом. Недаром к работающему человеку всегда обращались с фразой: «Бог в помощь!» Но и в этом случае можно применить народную мудрость и сказать, что «без орудий труда и ни туда, и ни сюда».

Источник статьи: http://dacha.help/ovoshchi/starinnye-russkie-instrumenty-dlya-zemledeliya-foto

Чем наши предки обрабатывали землю

Доброго времени суток, уважаемый читатель! В предыдущей статье выяснили с какой землей приходилось работать крестьянам в конце XIX — начале XX века. Сегодня поговорим о сельхоз орудиях, которыми приходилось обрабатывать землю крестьянам и какие они были в то время.

Чем наши предки обрабатывали землю

В исследуемый период котельничские крестьяне применяли различные орудия для обработки пашни, но основной была двуральная соха. Простота конструкции и дешевизна делали ее доступной любому крестьянскому хозяйству. В большинстве случаев она изготовлялась самими пользователями.

По данным 1891 г., в уезде насчитывалось 25557 сох такого типа, или 51,5% от общего числа пахотных орудий. Двуральная соха преобладала в Даровской, Тороповской и Казаковской волостях, в Васильковской и Сосновской — сох не было совсем. По показаниям крестьян, в среденм по уезду на 100 десятин пашни имелось двуральных сох 6,7. Стоимость такой сохи в среднем по уезду равнялась 2 рублям (выше она была в Спасопреображенской волости — 2 руб. 60 коп., а наиболее низкой в Красовской — 1 руб. 40 коп.). Срок службы их достигал 3 лет, хотя на песчаной почве выдерживали не более 2-3 вспашек, а на глине служили дольше.

С середины XIX в. началось распространение косули вятской. Сначала она появилась в южных волостях — Верхопижемской, Васильковской, Пигнурской и Сосновской. К концу 70-х началу 80-х годов ее применяют в северных и западных волостях уезда, и к началу 90-х годов она была повсеместно. Их насчитывалось 23447 или 48% от общего количества пахотных орудий.

В уезде косули продавали на Алексеевской ярмарке, а также в с. Арбаже (Сосновской волости). Больше всего применялось их в Ключевской, Сосновской, Пишнурской волостях, а менее всего — в Петровской, Шубенской, Рязанской. Относительно высокая цена косули (от 2 до 4 руб. в базарный день в начале 90-х г.) и ремонт делали ее недоступной многим крестьянам. Хотя косуля служила дольше сохи, в среднем 4 года, ее ремонт обходился дороже, что удваивало ее стоимость по сравнению с сохой.

В местах, где использовали косули, применяли и такое орудие, как черкуша — для разбивки пластов, поднятых косулей, запахивания семян и окучивания. Почти все черкуши, 639 из 701 имеющихся в уезде, находились в Верхопижемской волости.

Более совершенным орудием был плуг — с деревянными дышлом или полностью железный, изготовленный на Воткинском заводе. Но из-за дороговизны его приобретали только зажиточные крестьяне.

Для рыхления вспаханной земли, удаления сорняков и заделки семян крестьяне применяли бороны. Наиболее распространенной была деревянная, срок службы которой (в зависимости от почвы) — от 3 до 7 лет. Это, в сочетании с дешевизной (средняя стоимость 45 коп.), способствовало ее широкому использованию. Наиболее совершенными и производительными являлись бороны с железными зубьями на деревянной основе. По данным подворной переписи, этот тип борон составлял 1/3 от всего количества борон в уезде. Статистические денные свидетельствуют, что на 100 десятин пашни в среднем по уезду приходилось 12,7 деревянной бороны и только 0,1 железной. Количество борон было меньше, чем пахотных орудий, и составляло 96,8 на 100 сох-косуль.

По материалам газеты Котельничский вестник 16 мая 2000 г. №61 (11295)

Источник статьи: http://vishkil.ru/istoriya/chem-nashi-predki-obrabatyvali-zemlyu.html

Огород наших предков

Мне нравятся посты, где автор выкладывает фотографии своего или еще чьего-нибудь дачного участка. Всегда интересно заглянуть за забор к соседу.

А вот представьте, что заработала машина времени, и мы увидели: вначале смутно, но постепенно все ясней и ясней — огород трехсотлетней давности. !

Забор из жердей, чтоб не забрела скотина. Рябина для отпугивания ведьм на краю. Над грядкой склонилась тетка в «старомодном ветхом шушуне».

Что она там выращивает?

Во-первых, репу. В 18 веке репу величали вторым хлебом. Ею спасались в случае неурожая зерновых. Сколько народных сказок про репу дошло до нас! «Репка» и «Вершки и корешки», и поговорка «Проще пареной репы». В северо-западных областях репу выращивали как полевую культуру, в остальных — сажали на огороде.

Во-вторых, капусту. Капусту возделывали еще в неолите (так написано в серьезной статье; не представляю, как это удалось узнать — наверное, по окаменевшим семенам в какой-нибудь посудине). Первоначально сажали «серую» листовую капусту, потом в 11 веке из Средиземноморья в наши края добралась белокочанная. Но в 18 веке серую капусту ценили и обязательно сажали на огороде наравне с кочанной.

Далее, морковь . Правда, мы узнали бы ее с трудом. Морковка тогда была желтая и жесткая. В пищу шли и корнеплоды, и ботва. Привычная нам сладкая оранжевая морковка была выведена во Франции только в начале 19 века.

Для удовольствия, для ребятишек на огороде сажали горох . Вообще горох был полевой культурой — его надо было много. Горох выращивают с 6 века. «При царе Горохе» означает «очень давно»,»в незапамятные времена». Название «горох» образовано от древнего слова «гаршати» — «перетирать». Значит, еду часто готовили из гороховой муки.

Затем редька, брюква и свекла. Свекла пришла к нам в 10 веке из Византии. Ее называли «блитва» (от названия съедобной лебеды «блитон»), отсюда и пошло «ботва», «ботвинья». Свеклу сажали листовую, красную и белую. Ели вершки и корешки. Часть свеклы и брюквы растили на корм скотине.

С 17 века огородной культурой стал редис.

Чеснок и репчатый лук. В 1702 году нидерландский путешественник Корнелий де Брюйн, проезжая близ Ростова, оставил запись, что «большая часть народонаселения питается здесь чесноком и луком». Вовсю шла селекция народных сортов: Ростовский, Бессоновский, Даниловский.

С 16 века в России выращивают огурцы. Их солили и ели свежими.Особенно славился Муром, где огурцы выращивались на продажу как монокультура. Муромские огурчики до сих пор на слуху.

На пряные травы время особо не тратили: сажали анис, мяту, хрен, укроп — то, что само растет. Всякие петрушки-сельдерюшки, салаты-шпинаты появились в начале 19 века. А тогда занимались серьезными овощами.

А под забором рос. боже мой, что это? Неужели борщевик ?!

Да, только не Сосновского, а сибирский. Вот что писано о нем в «Домострое»:

«. А возле тына, вокруг всего огорода, там, где крапива растет, насеять борща, и с весны варить его для себя почаще: такого на рынке не купишь, а тут всегда есть; и с тем, кто в нужде, поделится Бога ради, а если борщ разрастется, то и продаст, обменяв на другую заправку.. .

В ту же пору до самой осени, борщ подрезая, сушить и сплетать в пучки, он всегда пригодится – и в этом году, и позднее.»

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5cc46526f027a600b4b2ac7a/ogorod-nashih-predkov-5d1ca4cad6b87700ae7c9717

Как удобряли землю наши предки

Земледелие в экономике России, во все времена, было ведущей отраслью. А до времён, когда стали производится в промышленных масштабах минеральные удобрения, в старину было одно единственное и важнейшее удобрение – это навоз домашних животных: коров, лошадей, овец, свиней и домашней птицы. Экскременты домашних животных, в силу особенностей их питания, имели все необходимые составляющие, для полноценной подкормки почвенного гумуса.

Кроме навоза, применялась минеральная подкормка – зола, которая использовалась на крестьянских и барских огородах. Также для улучшения качества почвы огородных участков земледельцы подкармливали растения настоями трав: крапивы, лопуха, чистотела и других.

Огородники использовали павшую листву, хвойные иголки и торф. Но всегда, в отдалённые времена, земледельцы называли главной проблемой своей деятельности не климат и почвы, а возможность иметь достаточный объём органических удобрений, крайне важных для получения высоких урожаев.

Секреты использования органических подкормок для растений

Животные – источник плодородия

В старину труд крестьянский был чрезвычайно тяжёл и низко продуктивен. Барщина и непосильные налоги, несовершенные орудия труда, наделы с почвой низкой плодородности, неэффективные приёмы агротехнологий не позволяли получать высокие урожаи.

Но, несмотря на перечисленные негативные факторы вырастить достойный урожай можно было, обильно удобрив почву. Поэтому главной задачей содержания домашних животных было не только производство мяса, шерсти, кожи и яиц, а обеспечение наделов органическими удобрениями – навозом. Средний крестьянский двор (4-6 душ) в своём хозяйстве имел пару коров, одну-две конских тяги, 3-5 овец, одну-три свиньи и около десятка кур. Гуси и утки содержались только в тех местностях, где был свободный доступ птиц к водоемам. Именно помет этих животных лучшее средство из имеющихся, удобрявших крестьянские огороды.

Подкормка огородных культур

В далёком прошлом огороды не удобряли навозом крупного рогатого скота, и даже навоз овец не использовался в этих целях, так как это считалось излишеством. Причина такого подхода проста – навоза всегда катастрофически не хватало, даже для основных злаковых культур — пшеницы, ржи, овса и ячменя, поэтому обходились минимумом.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Удобрение крестьянских огородов производилось с помощью помета домашней птицы. Для капусты, редьки, репы, свёклы, моркови, чеснока и лука, лучшим удобрением считался разбавленный раствор куриного или гусиного помета.

Не забывали хозяйки и про золу, которой было всегда в достатке круглый год. Золу просеивали, разбавляли в воде и этим раствором проводили подкормку растений. Также золу рассыпали по участку перед зяблевым вскапыванием огорода, таким образом, улучшая микроэлементный состав почвы.

Второй почвой крестьяне называли торф, который добавляли в нейтральные грунты, чем повышали сбор урожаев капусты, редьки и репы. Также использовались опавшая листва с деревьев и иголки хвойных, которые помогали обогатить гумус и поддержать урожайность огородных культур, на требуемом уровне.

Кое-что о росчисти

Так в старину земледельцы называли участки леса, на которых вырубались деревья, выкорчевывались их корни, сжигались ветки и вся мелкая растительность. В первые два-три года, на таких землях не было надобности применять навоз, потому что состав золы имел в себе все необходимые микроэлементы для вегетации злаковых.

Фактически это была практика использования минеральной подкормки грунта. В таком методе было одно отрицательное последствие – под воздействием высоких температур погибали полезные почвенные микроорганизмы. Но если участок выдерживался в очищенном состоянии до полугода, почвенная флора и фауна снова заселялась в грунт, и он становился пригодным для культивации.

Росчисть готовилась осенью-зимой, а следующей весной-осенью, достаточно было вспахать почву и провести посев яровых или озимых культур.

При благоприятных погодных условиях с одной посевной единицы семян получали 5-7 единиц урожая. Правда было одно условие, спустя 2-3 сезона, необходимо было вносить в грунт навоз, если такое правило не соблюдалось то урожайность падала.

Поэтому земледельцы, всегда содержали коров, овец и, конечно же, лошадей, а для их кормления использовали заливные луга. Домашних животных называли не только кормилицами семьи, но и кормилицами пашни, потому что одна корова за сезон стойлового содержания — а в старину это было 180-240 дней – производила 9-12 тонн навоза. Одной коровы было достаточно для полноценного удобрения 0,5-0,75 га. Лошади помимо выполнения тяжёлых сельскохозяйственных работ давали до 8 тонн навоза, а одна овца до 1000 кг.

При использовании обильной подстилки из соломы количество навозных масс увеличивалось на 20-40%, что содействовало внесению в почву дополнительных масс растительного происхождения и благоприятно сказывалось на составе грунта.

Выращивание основных хлебных злаков

В прошлые века в России была распространена система земледелия, которую называли трехпольной. Основным её принципом являлось выдерживание под паром участка, после двухлетнего выращивания озимых и яровых злаков.

На третий год, весной, на земельный участок вывозился перегной, и поле вспахивалось, а осенью проводился посев озимых. Считалось, что 4-5 месяцев достаточный срок для переработки почвенными организмами удобрения в плодородный гумус.

Основной проблемой была возможность накопить нужное количество навоза. По агротехнологическим нормам для полноценного обогащения одного гектара участка требовалось от 18 до 36 тонн перегноя.

Такой разброс цифр связан с качеством плодородного слоя крестьянского надела, чем хуже плодородный слой, тем более он требовал подкормки. Фактически крестьяне два года собирали навоз, и за это время он успевал пройти все стадии ферментации и становился пригодным для внесения в почву. Но это одно важное правило трехполья не всегда соблюдалось.

Порой, при недостатке навоза, подкормка почвы откладывалась, и поле удобрялось уже не один раз в три года, а реже: раз в пять или даже семь лет. Конечно, если органическое удобрение не вносилось своевременно в почву, это сказывалось на урожайности зерновых культур.

В далёкую старину земледельцам сложно было поддерживать плодородие почвы. Так как в силу различных причин (климатических, социальных и технологических) сложно было накопить достаточное количество органических удобрений, столь необходимых для богатых урожаев. Поэтому сами крестьяне называли себя мучениками нужды.

Органические подкормки доступные для всех

И только с внедрением многолетнего севооборота, использования культур седератов, применения минеральных комплексов и прогрессивных методов обработки грунта, со временем удалось добиться устойчивых и высоких урожаев. Поэтому лучшие времена, для земледельцев, наступили значительно позже.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

- невозможность легко и комфортно передвигаться;

- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;

- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;

- боль во время или после физических упражнений;

- воспаление в области суставов и припухлости;

- беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Источник статьи: http://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/kak-udobryali-zemlyu-nashi-predki