32. Состав, полнота, бонитет насаждения. Тип леса.

Cостав насаждения — перечень древесных пород, образующих древостой с указанием доли участия каждой породы в общем запасе. Насаждение называют чистым, если оно состоит из 1 древесной породы или примесь других пород не более 10% от общего запаса. Смешанное — состоит из нескольких древесных пород. Состав древостоя характеризуется формулой, в которой указывается название породы и цифровой коэффициент, определяющий долю ее участия в общем запасе. Сумма всех коэффициентов равна 10. В смешанных древостоях доля участия каждой породы определяется по соотношению их запасов или сумм площадей сечений. Если древесная порода составляет всего 2-5% запаса древостоя, то она записывается в формуле состава без коэффициента, но со знаком +. Если запас породы менее 2% от общего запаса, то ее участие в составе отмечается словом — единично. Для характеристики состава насаждений необходимо правильно определить преобладающую и главную породу. Порода считается преобладающей, если на ее долю приходится наибольший запас, главной считается та порода, которая имеет наибольшее хозяйственное значение. В приспевающих, спелых и перестойных насаждениях главная порода считается преобладающей, если ее доля запаса не менее 50% от общего запаса. Для дуба, кедра, бука это значение составляет 40%. В молодняках доля участия главной породы к преобладающей снижается на 10% — во 2 классе возраста, а в 1 -на 20%.

Tип леса и тип условий местопроизрастания. Тип леса — участки, однородные по составу древесных пород и по другим ярусам растительности, по фауне, по комплексу лесорастительных условий, по восстановительным процессам, то есть при одинаковых экономических условиях, требующих одних и тех же лесохозяйственных мероприятий. По типологии Сукачева тип леса определяется по преобладающей древесной породе и по преобладающему представителю живого напочвенного покрова, который является индикатором условий местопроизрастания. Для характеристики типов условий местопроизрастания применяют классификацию Погребняка. ТУМы — участки леса с однородными природно-климатическими факторами. Например, в классификации Погребняка применяются 2 фактора: богатство и влажность почвы, полнота насаждения -показатель, который характеризует плотность стояния деревьев в древостое или степень использования деревьями древостоя занимаемого ими пространства. Для определения полноты древостоя необходимо использовать сумму площадей сечений и степень сомкнутости крон древесного полога. Полнота, которая определяется через сумму площадей сечений, называется таксационной, а через степень сомкнутости крон -лесоводственной. В таксации различают относительную и абсолютную полноту. Абсолютная полнота выражается в кв.м/га — сумма площадей сечений на 1,3 м всех деревьев элемента леса и яруса или как общая площадь горизонтальных проекций крон, образующих полог древостоя. В производственных условиях чаще всего определяют относительную полноту, которая определяется в десятых долях единицы. За единицу принимают полноту сомкнутого насаждения на 1 га, которая для данной породы, возраста и условий местопроизрастания является максимальной, такие насаждения являются нормальными, а остальные -модальными. Относительную полноту можно определить 3 способами: 1) полнота относительная определяется как частное от деления площади проекции крон на общую занимаемую ими площадь; 2) отношение запаса древостоя фактического к нормальному: Потн = Мф/Мн; 3) по отношению суммы площадей сечений таксируемого древостоя к сумме площадей сечений нормального древостоя: Потн=сумма Gф/суммаGн, Gн — по таблицам хода роста и стандартной таблице сумм площадей сечений и запасов насаждений при полноте 1. Gф можно определить путем перечета деревьев на пробной площади с помощью мерной вилки. А также выборочно-измерительным способом путем перечета количества деревьев на релоскопических круговых площадках с помощью полнотомера Биттерлиха или призмы Анучина. n=5кв.кореней из S, n -количество релоскопических площадок. В смешанных насаждениях значение полноты находят как сумму относительной полноты отдельных древесных пород. При преобладании какой-либо породы относительная полнота может быть установлена по преобладающей древесной породе. В сложных насаждениях общая полнота определяется как сумма полноты отдельных древесных ярусов. В молодняках полнота определяется по сомкнутости крон. В производственных условиях полнота определяется визуально с точностью ±0,1. При этом для тренировки таксаторов используются таблицы хода роста или стандартные таблицы сумм площадей сечений. Класс товарности устанавливают по % выхода древесины от общего запаса или по количеству стволов (деловых) от общего числа деревьев в древостое. Для хвойных насаждений выделяют 3 класса товарности, для лиственных — 4. Для определения класса товарности используют следующие критерии: 1) по запасу деловой древесины хвойные насаждения: 1 — 81 и более %, 2 — 61-80%, 3 — до 60%; лиственные: 1-71 и более %, 2 — 51-70%, 3 — 31-50%, 4 — менее 30%. 2) по % выхода деловых стволов: хвойные: 1 — 91 и более %, 2 — 71-90%, 3 — менее 70%; лиственные: 1 — 91 и более %, 2 — 66-90%, 3 — 41-55%, 4 — менее 40%. Класс товарности определяется для приспевающих, спелых и перестойных насаждений по каждому элементу леса отдельно.

Источник

Полнота насаждений

Лес произрастает в разнообразных климатических и почвенных условиях. Поэтому он имеет разную продуктивность, которую необходимо учитывать при таксации. В лесной таксации для оценки условий роста леса устанавливают «бонитет насаждения». Термин этот происходит от латинского слова bonitas, что означает «доброкачественность». В качестве классификационного признака для деления насаждений на классы бонитета с 1911 г. в русской таксационной практике используют среднюю высоту. Средняя высота насаждений зависит и от их возраста: с увеличением возраста она соответственно увеличивается. Поэтому среднюю высоту с учетом возраста используют для установления класса бонитета.

Проф. М.М.Орлов, разработавший бонитировочную шкалу, предложил разделять насаждения на пять классов бонитета. К крайним классам (I и V) в этом случае относятся насаждения, хотя и редко встречающиеся, но с широкой амплитудой колебания высоты. Чтобы устранить этот недостаток, из I и V классов выделили дополнительные литерные классы Iа и Va. Таким образом, было установлено всего семь классов. В тех случаях, когда насаждения Iа и Va классов занимают незначительную площадь, они могут быть объединены с основными пятью классами.

Шкала деления насаждений на классы бонитета является общей для всех древесных пород, хотя в росте отдельных пород, особенно в молодом возрасте, наблюдаются отклонения от нее. Единая шкала для бонитирования всех насаждений упрощает таксационные работы и позволяет сравнивать получаемые результаты (табл. 3).

Таблица 3. Деление семенных насаждений на классы бонитета

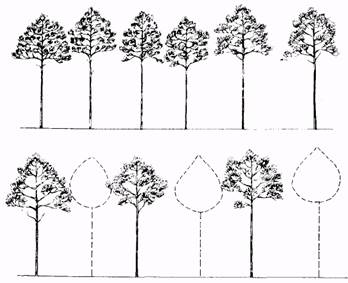

Рис. 76. Схематическое изображение насаждений с полнотой 1,0 (вверху) и 0,5 (внизу) Рис. 76. Схематическое изображение насаждений с полнотой 1,0 (вверху) и 0,5 (внизу) | Степень плотности стояния деревьев, характеризующую, в какой мере ими использованную занимаемое пространство, принято называть полнотой насаждения. Устанавливаемые для характеристики полноты насаждения числовые показатели определяют, насколько полно использовано пространство, занимаемое образующими насаждение деревьями. Если плотность стояния деревьев настолько велика, что в просветы между ними больше нельзя поместить деревья таких же размеров, полнота насаждений считается наивысшей и обозначается 1,0, если к имеющимся деревьям можно добавить такое же число деревьев тех же размеров, полноту принимают равной 0,5 (рис. 76). В тех случаях, когда к имеющимся деревьям нужно добавить 0,1 часть их количества, чтобы получить число деревьев самого полного насаждения, полноту таксируемого насаждения следует считать равной 0,9 и т. д. |

Полнота насаждения – величина относительная. При определении ее в качестве эталона берут так называемое нормальное насаждение. Нормальным называется такое насаждение, которое при данных форме, породе, возрасте и условиях местопроизрастания является наиболее совершенным, т. е. все силы природы использованы им с предельной полнотой. Соответственно этому в нормальном насаждении не должно быть ни одного лишнего или недостающего дерева. А это может быть, лишь если полог деревьев, образующих насаждение, вполне смыкается, кроны полностью прикрывают почву и не позволяют на этой площади расти большему числу деревьев данной породы и возраста.

Из сказанного можно заключить, что первоочередным критерием для суждения о полноте насаждения является степень сомкнутости крон деревьев, называемая сомкнутостью полога.

Наиболее трудно определить полноту при таксации сложных, многоярусных насаждений. В этом случае надо мысленно представить, как выглядело бы насаждение, если бы в нем был оставлен один таксируемый ярус, а все остальные удалены. Подобную оценку полноты сначала производят для первого яруса, а затем для всех остальных.

Не следует забывать, что сомкнутость полога и полнота насаждений – понятия разные, но имеющие между собой коррелятивную связь, в большинстве случаев характеризующуюся довольно высоким коэффициентом корреляции. Глазомерным способом можно определить полноту лишь приближенно. Для более точного определения существуют другие способы.

. Уважаемые руководители команд, способ определения полноты насаждения, который рассматривается далее, может использоваться в том случае, если у детей на руках имеются таблицы хода роста насаждений! При их отсутствии при определении полноты насаждений следует пользоваться методом, описанным выше.

Нормально полное для данной породы, возраста и бонитета насаждение должно иметь наивысший запас древесины. Соответственно этому полноту всех других насаждений можно определить путем деления запаса таксируемого насаждения на запас полного нормального насаждения той же породы, возраста и бонитета.

Чаще всего на таксируемой площади производят перечет деревьев и по вспомогательным таблицам определяют сумму площадей сечений на высоте груди у всех деревьев, вошедших в перечет. Затем находят сумму площадей сечения на 1 га и сравнивают ее с суммой площадей сечения нормального полного насаждения того же состава, возраста и класса бонитета, что и таксируемое насаждение.

Для главнейших древесных пород суммы площадей поперечных сечений деревьев в полных нормальных насаждениях установлены опытным путем и указаны в особых таблицах, характеризующих динамику развития насаждений – таблицах хода роста насаждений.

В этом случае полноту насаждения определяют по следующей простой формуле:

| где SGd — сумма площадей поперечных сечений деревьев, имеющихся на 1 га данного насаждения; SGn — сумма площадей поперечных сечений нормального полного насаждения. |

Источник