- Что такое пороша? Какая бывает пороша?

- Пороша. Значение слова

- Дикие просторы

- Виды пороши

- Пороша – верная помощница охотников

- Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу: Стих

- Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина

- Как ответить маленькому почемучке на вопрос: «Пороша — что это такое?»

- Что такое пороша?

- Пороша в поэзии и прозе

- Пороша в изобразительном искусстве

- О пороше тем, кто постарше

- Пороша с точки зрения охотника

- Стихотворение и анализ «Не жалею, не зову, не плачу…»

- Краткое содержание

- Анализ

- История создания

- Персонажи и образы

- Композиция

- Размер и средства художественной выразительности

- Проблематика и основная идея произведения

Что такое пороша? Какая бывает пороша?

Пороша оживляет лес, поля и дикие просторы. Еще вчера они были безжизненными и темными, а утром – белеет пороша, светлая и живая. Первый снег показал картину ночной жизни зверья, глухую и закрытую доселе. Пороша все невидимое сделала видимым и поведала о жизненных тайнах леса.

Пороша. Значение слова

Значение слова «пороша» в основном издания толкуют одинаково. Порошей считается слой свежего снега. Иногда так называют первый снег. А в словаре охотника можно отыскать и такой ответ на вопрос о том, что такое пороша: «Это снег, валивший всю ночь и прекратившийся к утру». Слово это общеславянское. Термин восходит к такой же основе, как и порох, порошок. Выходит, что землю с небес как-бы покрывает белый порошок – снег любого вида: мокрый (снежная каша), сыпучий и промерзший (крупа), перистый и нежный, пуадер (в основном встречается в горах), целина. Кстати «целина» у сноубордистов, например, означает практически то же, что и пороша – нетронутый, свежевыпавший мягкий слой снега. У охотников порошу, выпавшую в каждый последующий раз, называют «перенова», т. к. она скрывает старые следы и проявляет новые. В зависимости от типа выпавшего снега различают виды пороши. Но об этом поговорим чуть позже.

Дикие просторы

Без снега в зимнюю пору для ненаметанного глаза жизнь животного мира незаметна. Можно часами бродить по лесу или степи и, кроме птиц, не встретить ни одного живого существа. Но вот землю присыпала белая пороша, и стали видны вереницы следов животных. Рай для настоящего следопыта представляет прикрытый первым снежком лес в период поздней осени или так называемого предзимья. В эту пору деятельны еще многие животные, пока не залегшие в зимнюю спячку: енотовидные собаки, барсуки. Также активны некоторые представители животного мира, которые зимой большую часть времени — под снегом и на поверхность появляются крайне редко: ондатры, кроты, водяные крысы. В поле пороша выдает пути перемещений отдельных сусликов и тушканчиков, которые пока еще тоже не спрятались окончательно в норы. Если новый снег долго не выпадает, образовывается так называемая «многоследица». Свежий след животного от старого в таком случае отличить достаточно сложно, но зато открываются новые благоприятные стороны для наблюдений следопытов: легче отыскать звериные тропы, определить излюбленные места животных, следы их борьбы друг с другом.

Виды пороши

Видимость и качество следов во многом зависит от типа пороши. Люди бывалые, часто посещающие зимний лес, а в основном это охотники, рыбаки, любители-следопыты, да и просто жители деревень, живущие «с леса» и регулярно отправляющиеся туда по разным причинам, вплоть для заготовки дров, хорошо знают, что такое пороша, и по виду и типу сразу определят, какой снег выпал. Глубокий и высокий снег называют «мертвой» порошей. По такому снегу и человеку, и крупному животному трудно пройти, а мелкому зверью и подавно – сидят, пережидают, вот и нет следов. На «печатной» пороше, наоборот, следов видимо-невидимо, и все четкие, рельефные. «Жесткую» порошу еще называют «шумящей». Обычно она бывает в морозную погоду – рыхлый снег скрипит под ногами человека и зверя, шум создает. Охотник себя выдает, а дичи – хорошо, слышит заранее о приближении опасности и успевает схорониться. «Низовая» пороша — перенесенный ветром снег с одного участка земли на другой. Соответственно, о том, что такое пороша «верховая» можно легко догадаться — это падающий со снеговых туч осадок. Еще встречается такое понятие, как пороша «теплая». Это значит, выпавший снежок лежит в теплую погоду и уже начинает подтаивать.

Пороша – верная помощница охотников

Снега ждут не только ребятишки зимой. Есть определенный контингент мужчин, ожидающих с нетерпением этот вид осадков. Охотник. Что такое пороша, он знает не понаслышке. Если выпал свежий снежок, значит можно с верностью определить, где и куда пробежал зверь в недавнем времени, и в самый раз брать ружье и отправляться на охоту. По подобным «горячим» следам легко вычислять фазанов, серых и белых куропаток, особенно для этого подходит раннее утро, до того как они успеют перелететь на новую кормежку после ночлега. Для опытного охотника прочитать следы на пороше не составит никакого труда: прошел ли лось, проскакала ли белка, иль снег спрессовал горный козел. Многие годы, проведенные рядом со зверьем, научили читать «белую книгу».

А в городе пороша притрусит пыль, укроет снежным покрывалом дома и улицы, посветлеет у многих во дворе и на душе. Природа. Она всегда для человека преподнесет что-нибудь хорошее. Нужно только научиться ждать.

Источник статьи: http://fb.ru/article/174189/chto-takoe-porosha-kakaya-byivaet-porosha

Сергей Есенин — Не жалею, не зову, не плачу: Стих

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина

К началу 20-х гг. в творчестве Есенина начинают появляться философские размышления о смысле собственной жизни, тоска по безвозвратно прошедшей юности, растраченной впустую. Поэт уже испытал серьезные страдания и неудачи, он был непосредственным свидетелем бурных событий отечественной истории. В прошлом остался неудачный брак с З. Райх. Отношения Есенина с советскими властями складываются не лучшим образом. Молодой поэт серьезно задумывается о неизбежной смерти.

Немногие знают, что стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» (1921 г.) написано Есениным под впечатлением от лирического вступления к шестой главе «Мертвых душ». Поэт признавался, что положительные отклики на произведение должны быть в равной степени отнесены и Гоголю.

Стихотворение проникнуто печальным настроением. Всего лишь в 26 лет Есенин ощущает, что его молодость ушла навсегда. Юношеские мечты и надежды никогда не повторятся. Жизнь становится медленным «увяданьем». Автор понимает, что его чувства и желанья утратили свою силу и остроту. Он чувствует, что все реже «дух бродяжий» заставляет его совершать необдуманные поступки, которые хоть и доставляют неприятности, но позволяют жить полной насыщенной жизнью.

Прошедшие годы промелькнули очень быстро, они подобны мимолетному сновиденью. Теперь уже нельзя ничего изменить или исправить.

В финале стихотворения Есенин переходит к конкретному размышлению о смерти. Если раньше она представлялась ему чем-то далеким, не имеющим к нему никакого отношения, то теперь ее силуэт с каждым годом вырисовывается все отчетливее. Поэт понимает, что слава и известность не уберегут его от неизбежного конца, перед которым все равны. Последние строки все же более оптимистичны: Есенин благословляет высшие силы, которые позволили ему прийти в этом мир, «чтобы процвесть и умереть».

Глубоко философское произведение содержит большое количество выразительных средств. Эпитетами поэт подчеркивает свое грустное настроение: «утраченная», «тленны». Очень трогательны и своеобразны применяемые метафоры: «белых яблонь дым», «страна березового ситца» и др. Свою беззаботную молодость автор сравнивает со скачкой «на розовом коне». В финале Есенин приводит потрясающую по красоте лексическую конструкцию: медленное угасание человеческой жизни – льющаяся «с кленов листьев медь».

Стих «Не жалею, не зову, не плачу» — образец философской лирики Есенина. Это одно из первых стихотворений, в которых усматривают намек поэта на возможность самоубийства.

Источник статьи: http://rustih.ru/sergej-esenin-ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/

Как ответить маленькому почемучке на вопрос: «Пороша — что это такое?»

Взрослые мало задумываются над значением произнесенных ими слов. Не помнят их определения и не выясняют происхождение. А вот если маленькому почемучке прочитать патриотическое стихотворение о солдате Алеше, то в ответ посыплются вопросы. Среди них обязательно будут такие: «Пороша — что это такое?» и «Почему она белеет?» Взрослым волей-неволей придется разбираться и разъяснять малышу непонятные слова.

Что такое пороша?

Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в справочники. Толковый словарь под редакцией Ефремовой дает такое значение слова «пороша»: свежий, только что выпавший снег. Если заглянуть к Ожегову, то можно увидеть небольшое дополнение. Этот снег должен выпасть с вечера или ночью. Также определяет порошу и словарь охотничьих терминов. По нему, снег шел ночью и прекратился к утру.

Все источники сводят информацию к одному: снег прошел в то время, когда по нему мало кто перемещался. Поэтому он выглядит как чистый и ровный лист бумаги, который манит идеальным блеском и очаровывает чистотой. Особенно удивительна ясным солнечным утром пороша. Что это такое, теперь стало ясно.

Пороша в поэзии и прозе

Творческие люди не могут не восхититься девственно чистым снегом. Это ведет к тому, что в произведениях поэтов и писателей появляется пороша.

Примером может служить уже упомянутый стих, в котором фигурирует строчка о том, что в поле белеет пороша. В произведении Соколова-Микитова «Ленкорань» пишется о чистой пороше в горах, на которой отчетливо рисуются следы кошачьих лап.

К тому же по ее появлению судят об изменении погоды. Если снег прошел днем, а вечером поднялся ветер, то возникает низовая пороша. Главные герои произведений пользуются этим фактом для определения погоды. Например, в «Капитанской дочке» барину предлагают вернуться с дороги, потому что поднимается ветер и сметает порошу.

Пороша в изобразительном искусстве

Художники тоже не обошли стороной виды с чистым снегом. Поэтому сначала появлялись картины, на которых запечатлена пороша. Фото пришло им на смену, но не утратило волшебства и очарования.

Пейзажи с ровным снегом и четкими следами на нем всегда востребованы среди любителей природы. Ни в одной подборке изображений о зиме не будет оставлена в стороне пороша. Картинка с ней притягивает взгляды и вызывает улыбку.

О пороше тем, кто постарше

Если вопрос об этом явлении возникает у ребенка более старшего возраста, то можно рассказать больше. В этом случае на вопрос о том, как возникает пороша, что это такое и почему так называется, станет ответом такая информация. По сведениям, расположенным в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, можно выделить следующие виды выпавшего снега:

Пороша с точки зрения охотника

Во время выслеживания добычи ровный снег может помочь или помешать. В первом случае он отчетливо показывает след животного. А если сильно трещит под ногами, то человека будет слышно далеко, и звери успеют попрятаться.

Мелкая, глубокая и мертвая пороша — что это такое для охотника? На мелком снегу передние лапы зайца отпечатываются не глубже, чем на нижнее сочленение. Другими словами, совсем немножко. Глубокая пороша покрывает землю на толщину около 10 см. Соответственно, и проваливается зверь глубже. По мертвой же пороше заяц пробежать совсем не может.

Если выпал неглубокий тающий снег, то охотник отчетливо видит на нем каждый коготь лапы животного. Такая пороша называется теплой печатной. К тому же она не может быть испорчена ветром, поэтому сохраняется долгое время и помогает разыскивать свежие следы на протяжении нескольких дней.

Ко всему прочему, охотники выделяют виды пороши по времени ее выпадения. В этом случае она может быть короткой или длинной. Здесь все упирается не в длительность снегопада, а во время, когда он перестал идти. Если снег прекратился очень рано, то животные успели проложить на нем продолжительные цепочки следов, и пороша будет длинной. В короткой снег прекратился под утро или даже еще продолжает идти. Это значит, что следы оставлены совсем недавно, и, может быть, заяц еще скачет немного впереди.

Источник статьи: http://labuda.blog/1113530.html

Стихотворение и анализ «Не жалею, не зову, не плачу…»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Краткое содержание

В ранних произведениях Сергея Александровича Есенина редко встречаются стихотворения на философские темы, проблемы смысла жизни уступают в его творчестве темам о красоте русской природы, любви к родине, к женщине. Тем не менее, в 1921 году он пишет стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…», ставшее своеобразным анализом его жизни и творчества.

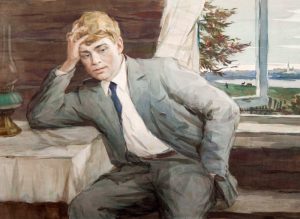

«Сергей Есенин». Художник С. Фролов, 1967

Казалось бы, какие итоги может подводить двадцатишестилетний молодой человек, впереди у которого целая жизнь? Сам же Есенин так не считал, в своем духовном развитии он намного опережал своих сверстников и имел за плечами достаточно большой жизненный багаж. Еще не достигнув середины жизни, он успел примерить на себя образы гражданина и поэта, хулигана и пьяницы, кутилы и сластолюбца. Отсюда и ощущение самого себя, как умудренного жизнью, седовласого старца, много повидавшего и через многое прошедшего.

«Не жалею, не зову, не плачу» – с этой фразы начинается лирическое, наполненное печалью, стихотворение. Уже во второй строке ощущается, охватившее автора, чувство легкой грусти. Прошлое он сравнивает с облетевшим яблоневым цветом, подчеркивая тем самым, что на данном этапе уже поздно что-либо менять в этой жизни. Его сердце уже не пылает, как раньше, разум берет верх над эмоциями, а душевные порывы представляются юношеской глупостью.

Оглядываясь назад, поэт констатирует, что жизнь, по сути, уже прожита, а он, словно во сне, проскакал по ней на розовом коне, даже не заметив. Вместе с молодостью ушли беззаботность, мечты, ощущение счастья. Лишь в ту пору можно было жить одними чувствами, а сейчас в своих скупых желаниях он руководствуется только рассудком. Вместе с тем, в тексте стихотворения не заметно явного сожаления о быстротечности жизни. Поэт осознает, что ничто не вечно в этом мире и нужно благодарить судьбу за отпущенные моменты.

Анализ

История создания

Философские мотивы стали появляться в сочинениях Есенина к началу двадцатых годов. Они заключались в размышлениях о прожитых годах, об ушедшей бесшабашной, растраченной впустую, молодости. За плечами поэта остались пережитые страдания, любовные победы и поражения, неудачи в личной жизни, крах брачного союза с Зинаидой Райх. Социальные потрясения на фоне бурных событий, происходящих в стране, также не могли не оставить следа в биографии Есенина. Все чаще молодого поэта посещают мысли о скорой кончине.

Мало кому известно, что на написание стихотворения «Не жалею, не зову…» поэта подвигло прочтение лирического отступления к шестой главе «Мертвых душ». Гоголь назвал его «О юности и впечатлениях», и оно очень соответствовало тому состоянию, в котором на момент прочтения находился Есенин. Так, под впечатлением от текста, который был созвучен его душевному настрою, поэт написал данное стихотворение. Опубликовано оно было в 1922 году в журнале «Красная нива».

Персонажи и образы

В центре повествования – лирический герой и его переживания. Фоном для этого служат природные образы, которые ассоциируются с определенными моментами человеческой жизни. Выражение «Буйство глаз и половодье чувств» говорит о несдержанности и бесконтрольности эмоций, которым был подвержен поэт в юные годы. Символичен в этом смысле и образ коня, сопоставимый с розовыми мечтами юношества. Поэт сожалеет о том, что розовый конь вместе со своим всадником слишком быстро пролетел над приснившейся жизнью.

Быстротечность бытия герой подчеркивает не столько белым цветом яблони, сколько ее дымом, от которого не остается следа. Увядание он сравнивает с золотом, подразумевая, тем самым, не только старость, но и тот золотой возраст, когда человек обретает определенный опыт, который для каждого является своеобразной драгоценностью.

Композиция

Основу стихотворения составляет антитеза, которую Есенин оформил в виде пяти катренов (четверостиший). Прошедшее поэт противопоставляет настоящему, а настоящее – будущему. Композиция линейная, последовательная, кульминация произведения заключена в словах: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Стихотворение делится на две смысловые части. В первой герой предается воспоминаниям о молодости, затем переходит к размышлениям на вечную тему жизни и смерти. В последнем четверостишии поэт приходит к философскому заключению, делая упор на ее значимости благословением всего живого.

«Не жалею, не зову, не плачу…» – это элегия. Несмотря на то, что Есенин отрицает переживания по поводу промелькнувшей жизни, в его монологе сквозит меланхолия и грусть. В плане литературного направления – это имажинизм (акцент делается на создание образа). Вид лирики – философская.

Размер и средства художественной выразительности

В стихотворении очень удачно использован пятистопный хорей с перекрестной рифмой (АВАВ) и чередованием мужских и женских слогов.

Текст насыщен средствами художественной выразительности. Начальное отрицание «Не жалею, не зову, не плачу» раскрывает в дальнейшем весь спектр чувств героя. Подавленное настроение подчеркивают эпитеты: «утраченная свежесть», «тленны», «скупее». Эпитет «розовый», напротив, означает юношеские мечты, романтизм и беззаботность, наполненную силой и надеждами молодость.

Необычные метафоры, которые использует автор, наполнены красотой и звучат очень трогательно: «с белых яблонь дым», «страна березового ситца», «сердце, тронутое холодком», «увяданья золотом охваченный», «дух бродяжий», «пламень уст», «буйство глаз и половодье чувств».

Есенинское сравнение «все пройдет, как с белых яблонь дым» уже давно превратилось в самостоятельный афоризм и употребляется вне текста. Красивая лексическая конструкция «тихо льется с кленов листьев медь…» очень точно передает угасание всего живого. В стихотворении присутствует аллитерация «х», «ж». «ш», «с»: «дуХ бродяЖий! ты все реЖе, реЖе расШевеливаеШь пламень уСт» и инверсия: «с белых яблонь дым». В финале стихотворения звучит риторический вопрос: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?».

Проблематика и основная идея произведения

Есенин не первый, кто обратился к философской проблеме человеческого бытия. Во всемирной литературе существует масса таких произведений, но именно это стихотворение позволяет читателю объединиться с героем в единый образ, страдать и радоваться вместе с ним, предаваться воспоминаниям и размышлять о будущем.

В период создания этого стихотворения Есенин переосмысливал свою жизнь, менял приоритеты, отношение к миру, личные интересы также подвергались переформатированию. Поэтому на первом плане в данном произведении стоит проблема обретения житейской мудрости, взросления, понимания невозврата юности и принятие неизбежности будущего, каким бы оно ни было. Таким образом, эта элегия – зеркальное отражение внутреннего состояния героя, всего того, что накопилось в его душе и требовало выхода, что он и постарался осуществить в своем произведении.

Источник статьи: http://spadilo.ru/proizvedeniya/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/