Радиоконструктор 038 — Автомат полива растений (Детектор влаги)

Простая схема на трёх транзисторах КТ315 — на одном эмиттерный повторитель, два других представляют собой триггер, работающий на реле, контакты которого коммутируют водяной насос. Датчики влаги помещаются в грунт с растением и по сопротивлению грунта отслеживается момент включения насоса для полива. Схема питается от 12 вольт. Данное устройство может применяться как датчик влаги и работать в качестве устройства «мокрые пелёнки» или «сигнализатор затопления помещения»

В жизни часто случается ситуация, когда необходимо уехать из дома на длительное время, но в доме есть растения, которые некому поливать. Для этой цели можно собрать автомат полива растений. В этом варианте представлена простая в сборке схема такого автомата на трёх транзисторах. Собранное устройство можно применить как для одного растения, так и для участка почвы или нескольких отдельных растений.

Схема устройства состоит из эмиттерного повторителя на транзисторе VT1 и триггера Шмидта на транзисторах VT2, VT3. Датчиком влаги служат два отрезка медного провода, погружённых в грунт. Водяным насосом управляет реле Р1. Рассмотрим работу схемы. Если всё было собрано правильно, то при подаче напряжения на схему должно сработать реле, это будет слышно по щелчку его контактов (на время проверки работоспособности устройства водяной насос пока не подключаем).

Электроды пока не погружены в почву, сопротивление между ними очень высокое, транзистор VT1 закрыт, соответственно закрыт и транзистор триггера VT2. Ток смещения транзистора VT3 протекает через резисторы R5, R7, переход база-эмиттер VT3, R6 и открывает переход коллектор-эмиттер VT3, срабатывает реле и напряжение +12 вольт подаётся на двигатель водяного насоса. Если погрузить электроды датчика в достаточно влажный грунт, сопротивление между ними значительно уменьшится. Потечёт ток через резистор R1, грунт, переход база-эмиттер транзистора VT1, R4. В результате чего переход коллектор-эмиттер VT1 откроется и тем самым откроет транзистор VT2, что зашунтирует базу VТ3 на эмиттер через резистор R7 и приведёт к закрытию перехода коллектор-эмиттер VT3. Реле Р1 будет обесточено, контакты реле разомкнут цепь питания водяного насоса.

По мере высыхания почвы, сопротивление между электродами датчика будет увеличиваться, пока не достигнет порога изменения устойчивого состояния триггера. Транзистор VT3 вновь откроется, включит реле и произойдёт полив грунта. Порог срабатывания регулируется подстроечным резистором R3.

Схема проста и надёжна, но для нормальной работы устройства придётся повозиться с настройками датчика. Часто внешний вид поверхности грунта не говорит об объёме влаги в нижних слоях, поэтому перед началом настроек желательно иметь контрольный грунт, который не поливался длительное время или предварительно был просушен.

Сначала погружаем электроды датчика в сухой грунт и добиваемся настройкой резистора R3 такого положения, когда при погружении электродов, схема не реагирует на влагу (если грунт совершенно сухой, схема не среагирует при любом положении движка подстроечного резистора R3). Далее переносим электроды датчика в контрольный грунт с достаточной влажностью. Расстояние между электродами должно быть 4-7 см, а сами электроды должны быть полностью погружены в грунт.

При наличии достаточного количества влаги в грунте, сработает реле и схема перейдёт в дежурный режим. Большего терпения потребует настройка системы полива. В устройстве используется водяной насос омывателя ветрового стекла легкового автомобиля ВАЗ 2110, Приора и их модификаций. Насос мгновенно развивает достаточно высокое давление воды и может струёй разбросать поливаемый грунт. Если полив требуется для одного растения, необходимо ограничить производительность насоса.

На схеме в цепи питания насоса имеется нагрузочный резистор Rнагр, ограничивающий ток двигателя приблизительно в 5-6 раз до 0,6 ампера. При питании двигателя без этого резистора, ток достигает 3 ампер. Но даже с ограничивающим резистором, насос создаёт такой поток воды, при котором приток воды опережает способность грунта её впитать. Для этого необходимо внутрь выходного из насоса шланга установить ограничивающий жиклёр со стороны насоса, иначе струя воды будет размывать грунт. Самым простым способом ограничения потока является установка внутрь шланга со стороны грунта болта М6, желательно из нержавеющих материалов или, в крайнем случае, оцинкованного., можно на конец шланга одеть мешочек из плотной ткани. Ниже показана схема размещения емкостей с растениями, водой и насоса. Это важно.

Ёмкость с водой должна быть ниже горшков с растениями, иначе вода самотёком будет поступать в грунт. Водяной насос должен находиться на уровне дна ёмкости с водой, а в принимающем шланге не должно быть воздуха, иначе лопатки насоса не будут качать воду. Самым идеальным вариантом такой ёмкости смог бы стать автомобильный бачок омывателя ветрового стекла, где соблюдены все правила размещения насоса по отношению к уровню воды, а также имеется датчик минимального уровня воды, который можно включить в схему нашего устройства, например, параллельно датчику. Когда вода в бачке закончится, контакты замкнутся и заблокируют включение насоса без воды. Также вместо такого бачка можно применить любую ёмкость, просверлив в её стенке у дна отверстие 8 мм и вставив в это отверстие приёмный штуцер насоса. Место стыка необходимо загерметизировать. Датчик влаги необходимо установить подальше от поливочного шланга, чтобы грунт успел напитаться водой. Если применить данную систему для полива большего участка, например теплицы, целесообразно нагрузочный резистор из схемы удалить, а в теплице реализовать систему капельного полива. Датчик устанавливается поодаль от поливочных шлангов. Концы шлангов необходимо надёжно закрепить, чтобы весь запас воды не достался вашим соседям снизу, вашему паркету или другому напольному покрытию.

Учитывая то, что реле имеет переключающуюся группу контактов, данное устройство можно применить как датчик влаги и превратить его в устройство «мокрые пелёнки» или в систему аварийного отключения водопровода в случае затопления, применив в качестве исполнительного устройства запорный электромагнитный клапан для систем водоснабжения.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b9662fc8f916100a9fd16ac/radiokonstruktor-038-avtomat-poliva-rastenii-detektor-vlagi-5d47a8b0cfcc8600bb8e1bea

Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

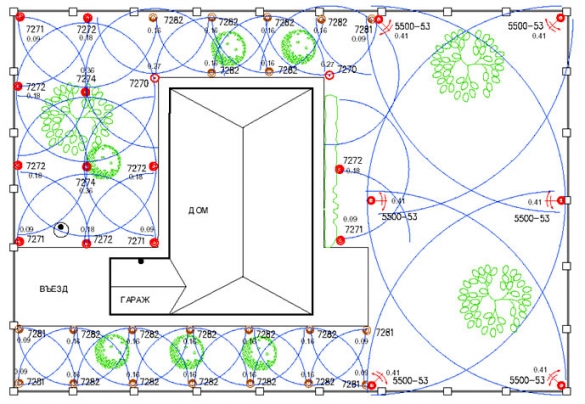

Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

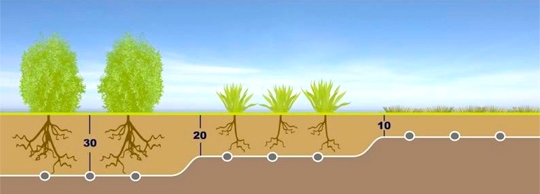

3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

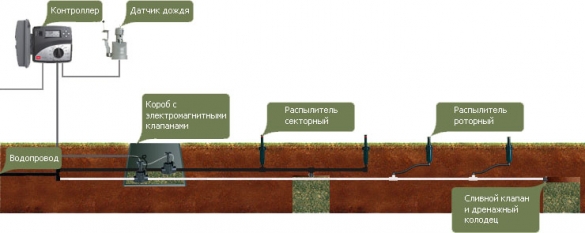

Принципиальная схема оросительной установки

Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

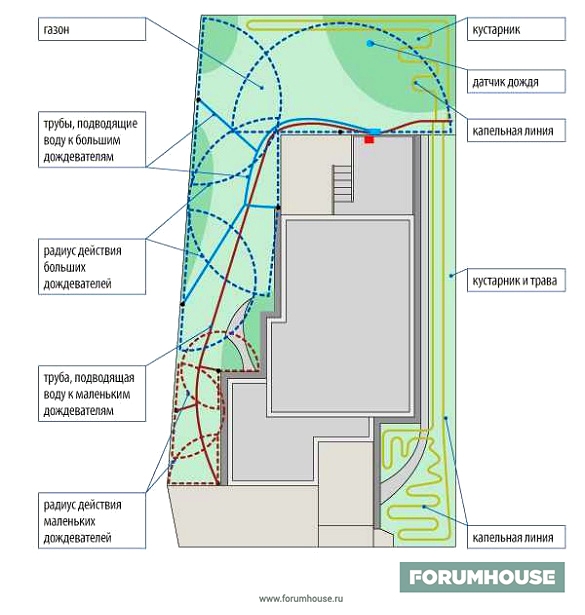

Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

- Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.

- Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.

- Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).

- Расчет гидравлики и выбор насоса.

- Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.

- Покупка комплектующих.

- Монтаж системы.

Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

План участка

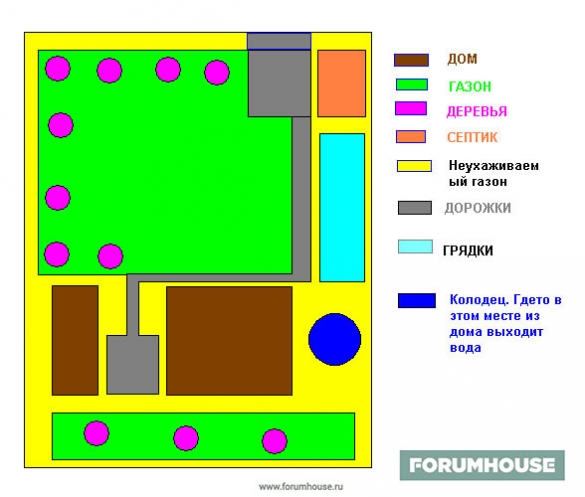

План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

Разработка схемы автополива

Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

Расчет системы

Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. «рабочая точка».

Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

Из «выстраданных мелочей»: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

Монтаж трубопровода

Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).

2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

Монтаж соединений

Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели — стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

Автополив на участке: необязательные элементы

Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6772-sistema-avtomaticheskogo-poliva-svoimi-rukami-ot-sostavleniya-shemy-do-montazha-oborudovaniya