Воздушные массы атмосферы как компонент ландшафта.

Атмосфера- газовая оболочка, окружающая атмосферу. Атмосфера обеспечивает возможность жизни на земле и оказывает влияние на разные стороны жизни человечества.

Современная атмосфера имеет вторичное происхождение и образовалась из газов, выделенных твердой оболочкой земли(литосферой) после сформирования планеты.

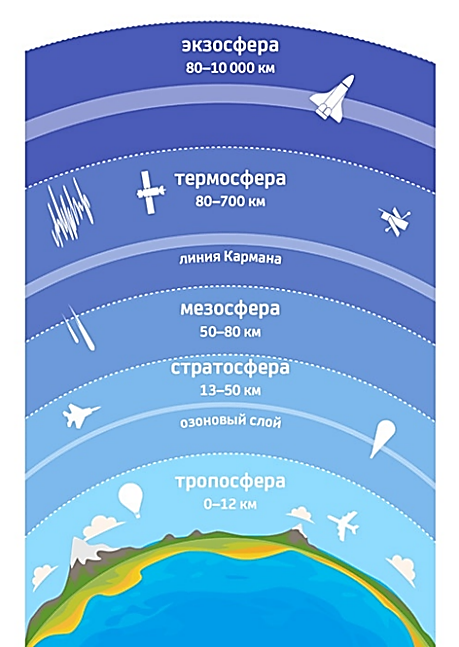

Строение атмосферы. Выделяют: 1. Тропосфера, слой до 8 км над полюсами и до 17 км над экватором. Сосредоточен почти весь водяной пар и формируются атмосферные процессы, определяющие погоду(циклоны,антициклоны, облака, осадки). 2. Стратосфера. Слой до высоты 40 км, хар-ся полной неизменностью температуры с высотой. В верхней части наблюдается максимальная концентрация озона. 3. Мезосфера. Слой между 40 и 80 км, хар-ся ростом температуры в нижней части до 20-30 С, в верхней падением до -100 С. 4. Термосфера(ионосфера) от 80 до 1000 км, хар-ся высокой разреженностью газа, который под действием солн.радиации распадается до ионов и свободных электронов. 5. Экзосфера.(сфера рассеяния), выше 1000км, зона утечки газов в космическое пространство. Космические и атмосферные агенты- свет, тепло, осадки, ветер- проводят огромную работу в процессах выветривания и почвообразования и создают условия для существования жизни на земле. Все процессы протекают в основном в тропосфере, сосредоточено большое кол-во водяного пара, обр-ся облака. Система воздушных течений в тропосфере и нижней стратосфере- общая циркуляция атмосферы.

Химический состав атмосферы. Неоднороден по высоте. Состоит из азота (78%), кислорода(21%), аргона(0,93%). Важная составная часть атмосферы- водяной пар. Изменчивость содержания водяного пара в тропосфере опр-ся взаимодействием процессов испарения, конденсации и горизонтального переноса. В рез-те конденсации водяного пара обр-ся облака и выпадают осадки. В нижних слоях атмосферы происходит циркуляция воздуха, обр-ся ветер. Воздействие сильного ветра- главный фактор ветровой эрозии почвы.

Различия в кол-ве солнечной радиации, приходящей на разные широты земной поверхности и сложность ее строения опр-ют разнообразие климатов земли.

12. Энергия. Основные источники, энергетический баланс, его составляющие.

Все процессы, происходящие в ландшафте, являются по своей сути, энергетическими. Энергия поступает преимущественно из космоса, в меньшей степени — из недр земли. Космический поток энергии (солнечная энергия) и космическое излучение превышает все земные источники. Поэтому все процессы в ландшафтах происходят благодаря солнечной энергии.

Солнечная энергия поступает в атмосферу в виде Электромагнитного излучения с разными длинами волн. Атмосфера пропускает в основном лишь световые лучи, остальные задерживает озоновый экран. Около 45 процентов этого потока -это Фотосинтетически активная радиация (ФАР).

Т.к. Земля шарообразная, энергия поступает неравномерно- в полярные области меньше чем в экваториальные.

Энергетические потоки поступающие в ландшафт трансформируются в другие виды энергии -тепловую, химическую, механическую. Общая направленность этой трансформации определяется преобразованием солнечной энергии из электромагнитной в тепловую. Половина приходящей энергии отражается верхними слоями тропосферы обратно в космос. Земной поверхности достигает около 52 процентов. Это количество распределяется: 10%-отражается обратно вследствие альбедо ландшафта. 32 процента- рассеивается непосредственно в ландшафте -в форме тепла, обеспечивая многие внутриландшафтные процессы. 10 % аккумулируется растительностью при фотосинтезе.

Энергетический баланс ландшафта не является постоянной велечиной. Он зависит от многих внешних и внутренних факторов: от сложившегося альбедо ландшафтообразующих комплексов, от их состояния, которое меняется в зависимости от их плотности, увлажнённости, цветности.

Мокрая почва например становится более темной её альбедо уменьшается, тем самым увеличивается потенциал теплопоглощения.

Базовоен уравнение энергетического баланса:

Сл -энергетический баланс ландшафта, Са- затраты энергии на обогрев поверхности и турбулентный поток тепла в атмосферу, Сп- затраты энергии на обогрев поверхности и поток тепла в почву на ниже залегающие слои, Ср- затраты энергии на фотосинтез и дальнейшую трансформацию биогенного компонента, Си-затраты на испарение.

13-14 вопросы.

Природные воды: относят поверхностные воды( реки, озера, болота, грунтовые и почвенно- грунтовые воды). Один из наиболее динамичных компонентов, осуществляющий транспортную функцию. Важный лимитирующий фактор для р-ти. Природные воды определяют характер хим. реакций( трансформация веществ).

П. в- один из главных функций л. Звено влагооборота.

Хим состав: п. в содержат раст. вещ-ва, ионы, молекулы, коллоиды, орг.соединения, живые организмы, комплексные соединения, газы. Содержат определенное количество твердого вещества. Главные катионы кальций, магний ,натрий. Анионы- пикарбонат сульфит анион, хлорид анион.

Показатели:- минерализация хар-ет общее содержание раст. вещ-в, она выражается в мг\литр или г\м3.

-соленость-г\кг или промилли. При минерализации менее 1г\л- природные воды пресные; 1-10- солоноватые, 10-50- соленые, более 50- рассол. Природные воды делят на классы1:- гидрокарбонатные( речные воды);- сульфатные;- хлоридные( морские воды). 2.по опр. Катиону:- кальциевые ( речные воды)-натриевые (морские)-магниевые( соленые воды озер)-калиевые (подземные воды).

По степени кислотности:-сильнокислые ( с рН меньше 3) присутствие серной кислоты.- слабокислые реакции ( рН 3-6,5) присутствие фосфорной кислоты.- нейтральные (рН 6,5- 8,5) присутствие гидрокарбонатов кальция.

— рН больше 8-присутствие соды.( в озерах на юге Западной Сибири).

Eh(потенциал). Кислородные( ок- восстан. Потенциал больше 400 мВ. Бессероводородная обстановка ( глеевые воды) (менее 50 мВ). Основные объекты природных вод- реки ,озера ,болота, ледники, грунтовые воды.

Реки— постоянный водоток, протекающий в выработанном углублении.

Для характеристики кол-ва воды, стекающий с поверхности водосборной площади- показатель речного стока( он характеризуется кубическими метрами или кубокилометрами за 1 год. Расход воды- характеризует объем воды, который проходит через поперечное русло за 1 сек.( для Волги- 8 тыс. км3\ сек.

Территория, где река собирает все свои воды- речной бассейн. Ограничивается водоразделами.

От бассейна воды выделяют водосборную площадь.

Главный источник питания рек- атмосферные осадки, ледники, подземные воды.

Типы питания рек:- снеговое питание — дождевое питание ( муссонный тип климата).

От характера питания рек изменяется режим рек:- реки с весенним половодьем( резкий подъем уровня воды рек( летнее ,весеннее).- паводочный режим ( резкий подъем уровня воды в реке в результате осадков).- определенную роль оказывают регуляторы речного стока( болота,озера, лес).

За счет эрозии реки разрабатывают русло- свою речную долину)- аккумулирующая функция.

Аллювий- материал, откладывающий рекой. Для аллювиальных отложений характерно слоистость залеганий. По гсп аллювий разнообразный( песок ,глины, супеси, суглинки, часто содержит гальки ,гравий.)

Аллювиальные отложения является более продуктивными.

Террасы- горизонт площадки, в долинах реки располож. уровня поймы.

По происхождению террасы- старые поймы реки. Крупные реки имеют несколько террас.

Озера. Это водоемы замедленного водообмена. По площади различают крупные и маленькие.

Делят на сточные и бессточные. Они могут быть пресными. Так же озера бывают:

— дистрофные ( характерно слабое развитие р-ти, мало пит. в-в, значит. кол-во гумусовых веществ.

— олиготрофные ( недостаток биогенных веществ( глубокие озера).

— мезотрофные ) с орт. Содержанием пит. в-в).

— эфтотрофные( цветение озер в теплый период).

Озера бывают ледниковые, обвальные, карстовые( отличаются крутизной склона).

Несколько зон: Литораль( мелководное) протекают в процессе фотосинтеза. Профундаль ( при недостатке света) Пелигиаль ( поверх. Слой) Бенталь( дно озера).

На дне озера обитают редуценты, которые питаются за счет орган. Остаков, которые с пелигиаля поступают.

Озерные отложения на дне складываются ( в озеро сносится материал с поверхности суши).

Основная часть озер наиболее крупных хар- на для северо- запада и юга запад. Сибири, южный урал.

Болота.Это участок с избыточным увлажнением и слоем торфа не менее 30 см. происходит заболачивание территории. Образуются в процессе заболачивания суши и зарастания озер.Близкое залегание грунтовых вод- причина заболачивания. Верховые болота форм. На плоских водоразделах. Низинные болота- ФОРМИРУЮТСЯ в депрессиях рельефа( понижениях). Переходные типы болот. Эти болота очень отличаются по характеру растительности. Верховые болота вследствии ограниченности эл. питания – неприхотливые (мхи).

Низинные болота характеризуются более богатой гидрофильной растительностью. Распределение болот имеет зональные черты. Наиб. Заболоченность характерна для территорий с избыточным увлажнением( тундры, северная и средняя тайга).Заболоченные территории- Северо запад, территория с севера на юг- запад. сибири( самые большое болото).

Грунтовые воды.Это источники питания рек больших и малых, являются источником водоснабжения. Все грунтовые воды являются безнапорными. Движения их происходят под действием гравитационной силы( движение осущ. В сторону цикла водоупорного горизонта).

Почвенно- грунтовые воды формируются в толще почвенного профиля над почвенным водоупором. В почвах водоупорными горизонтами являются илювиальные горизонты(содержание глинистой фракции).

Почвеннно- грунтовые воды сущ. Ограниченный период времени. затем они испаряются.

Грунтовые воды пополняются за счет атм. Выпадений( ТВ. И Жидкие осадки) ,область питания и область распространения грунт. вод совпадают.

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям. Максимален он весной после схода снега.

Межпластовые воды часто бывают напористыми. Движения воды в таких водах осущ. В направ распр. Давления.

По своему хим. Составу грунтовые воды могут быть пресными,если их общ. Минерализация составляет до одного гр\ на литр. Соленоватые 1-10 г\л., соленые- 10-50г\л., рассол свыше 50г\л.

Ковда разработал хим. Состав грунтовых вод( имеют зольные типы грунтовых вод):

1. Зона тундры- глубина залегания не превышает полуметра.

Воды очень пресные, их минерализация- сотые г\л. Эти воды содержат большое количество раствор. орган. В-ва. В составе из присутствуют закиси железа, оксид кремния. Эти воды участвуют в питании местных рек.

2. Тайга ( с севера на юг). Залегают близко от поверхности . Они очень пресные, минерализация возрастает до десятых г\л.

3. Лесостепная и степная зона. Уровень залегания грунтовых вод более 30 м.

Источник статьи: http://megalektsii.ru/s6555t5.html

Атмосфера как компонент ландшафта (свойства, функции, связи, влияющие на ландшафтную организацию).

Атмосфера Земли – газовая оболочка, окружающая Землю.

Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землей как единое целое. Масса атмосферы составляет около 5,15-10^15тонн.

Атмосфера обеспечивает возможность жизни на Земле и оказывает большое влияние на разные стороны жизни человечества.

Атмосфера — не чистая смесь газов, а смесь, содержащая пары и твердые частицы.

Атмосфера имеет четко выраженное слоистое строение.

Основные черты слоистой структуры атмосферы определяются в первую очередь особенностями вертикального распределения температуры.

Включает 5 основных слоев:

1. Тропосфера – слой атмосферы до высоты 8 км над полюсами и до 17 км над экватором.

2. Стратосфера – следующий слой до высоты 40 км, который характеризуется почти полной неизменностью температуры с высотой.

3. Мезосфера – слой между 40 и 80 км, характеризуемый ростом температуры в нижней ее части до 20-30 о С выше 0 о , в верхней – падением до -100 о С.

4. Термосфера – слой от 80 до 1000 км характеризуется высокой разреженностью газа, который под действием солнечной радиации распадается до ионов и свободных электронов.

5. Экзосфера, или сфера рассеяния, расположенная выше 1000 км, представляет собой зону утечки газов в космическое пространство.

Какое влияние оказывает атмосфера на другие компоненты ландшафта?

Атмосфера оказывает большое влияние на эволюцию литосферы.

Например, атмосферный кислород и поступающая из атмосферы вода являются важнейшими факторами, которые воздействуют на горные породы.

Атмосфера играет большую роль в процессе выветривания.

Колебания температур, окисление кислородом воздуха, растворение и размыв водой осадков существенно влияют на разрушение горных пород. Реки, образовавшиеся за счет атмосферных осадков, значительно изменяют земную поверхность. Ветер переносит на большие расстояния частицы горных пород.

Атмосфера выравнивает термический режим Земли, предохраняет ее от чрезмерного нагрева днем и переохлаждения ночью.

Атмосфера задерживает бо’льшую часть ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца.

Наиболее важной является циркуляция атмосферы, которая является главным климатическим фактором, определяющим тепло- и влагообеспеченность агроландшафтов, перенос загрязняющих веществ, поступающих в результате техногенных выбросов, и ветровую эрозию (дефляцию) почв.

Гидросфера как компонент ландшафта.

Гидросфера ландшафта представлена большим разнообразием водных природных и искусственных скоплений: текучие, стоячие, поверхностные, подземные, грунтовые и все их семейства. Воды отличаются режимами, интенсивностью круговорота, минерализацией, химическим составом и др. Они зависят от соотношения зональных и азональных условий, внутреннего строения самого ландшафта, состава его компонентов, морфологии.

Почва как природный компонент ландшафта.

Природные компоненты – это основные составные части природной геосистемы, взаимосвязанные между собой процессами обмена веществом, энергией и информацией.

В процессе взаимодействия организмов и продуктов их распада с горными породами и продуктами их выветривания формируется почвенный покров ландшафта.

Почва имеет большое значение для развития растений, животных и для жизни человека. Она составляет самый поверхностный слой коры выветривания, в котором взаимодействуют все компоненты ландшафтной сферы.

Почва — сложная организационная среда, обладающая собственным воздушным и водным режимом, особым химическим составом, фауной, флорой и плодородием.

Тесная связь почвы со всеми природными компонентами сделала её, по выражению В. В. Докучаева, «зеркалом ландшафта».

Образование почвы — сложный и длительный процесс. Скорость его зависит от сочетания литолого-геоморфологических и биоклиматических особенностей, являющихся факторами почвообразования. Главную роль в формировании почвы играют соотношение тепла и влаги, характер биогеоценоза и состав материнской породы, уклон поверхности, характер миграции и аккумуляции продуктов выветривания.

В процессе превращения в почву толща почвообразующей (материнской) породы расчленяется на так называемые генетические почвенные горизонты, совокупность которых образует почвенный профиль.

Каждый почвенный горизонт отличается однородностью минералогического и химического состава, морфологических, физических и других признаков (окраска, структура и др.). Горизонты принято обозначать буквами А, В, С с подразделением на подгоризонты. Например, верхний гумусовый (гумусово-аккумулятивный) горизонт обычно обозначают буквой А, иллювиальный (или горизонт вмывания) — В, обогащенный большей частью подвижными минеральными веществами, выносимыми из верхних слоев; ниже горизонта В лежит мало затронутая почвообразовательным процессом материнская, или почвообразующая, порода С.

Темноокрашенная часть почвы, образующаяся в результате биохимических превращений растительных и животных остатков, называется гумусом (от латинского humus — земля, почва). В гумусе, или перегное, содержатся основные элементы питания растений (азот, фосфор, сера и др.), которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений. Гумус находится в верхних горизонтах почвы в разных количествах и служит важным показателем её плодородия. В чернозёмных почвах Центрально-Чернозёмного района европейской части РФ содержится до 10-12% гумуса, а мощность гумусового горизонта доходит до 80-100 см.

Существуют разнообразные генетические типы почв, обусловленные зональностью баланса тепла и влаги на земной поверхности. В зависимости от типа почвы горизонты обладают различными свойствами (структура, содержание гумуса, химизм и т. д.), то есть слагают определенный почвенный профиль — вертикальный разрез от поверхности до материнской породы. Изучение его позволяет определять агрономические свойства почвы, её плодородие.

На Земле наблюдается большое разнообразие почв, представленное их зональными типами, отличающимися строением почвенного профиля, структурой, содержанием гумуса и плодородием. Например, в засушливых областях развиваются светло-каштановые, бурые пустынные, серозёмные и другие почвы, а в субтропиках под влажными лесами — желтозёмы и краснозёмы. Своеобразен почвенный покров в горных системах.

По обеспеченности почв минеральным питанием, выделяются следующие местообитания или трофотопы:

олиготрофные– почвы, бедные питательными элементами, главным образом Ca: песчаные равнины, дерново-подзолистые песчаные почвы;

мезотрофные– несколько большее плодородие – моренные равнины, перекрытые покровными суглинками,

эвтрофные– богатые питательными элементами – характеризуются развитием лессовидных карбонатных суглинков.

мегатрофные– очень богатые питательными элементами – дерново-карбонатные почвы, пойменные местообитания.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/14998802/page:10/