Ландшафты Южной Америки

Южная Америка занимает площадь около 18,28 млн. км2 (с островами). Узкий Панамский перешеек соединяет ее с Северной Америкой. Очертания материка довольно простые, берега слабо изрезаны заливами или полуостровами. Население — 332млн. человек (1998).

Рельеф материка по форме сходен с рельефом Северной Америки.

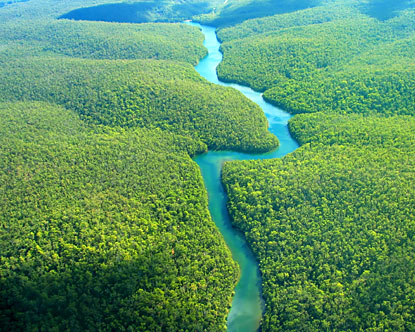

Западную его часть занимает обширный горный пояс Анд, центральную и восточную части — низменности и плоскогорья на докембрийской Южно-Американской платформе. Однако в отличие от Северной Америки Южная Америка — очень теплый материк. Экватор пересекает его почти посредине, и поэтому на преобладающей части территории развиты ландшафты экваториального, субэкваториального и тропического поясов. Асимметричность, свойственная рельефу, проявляется и в климатических условиях, и в речной сети, и в расположении природных зон. Над северными и центральными районами Внеандийского Востока господствуют влажные и теплые воздушные массы, приходящие со стороны Атлантического океана, и поэтому наиболее увлажненные ландшафты расположены на востоке. В широкой северной части материка находится одна из крупнейших на планете низменностей — Амазонская. Река Амазонка берет начало в Андах, недалеко от тихоокеанского побережья, и течет на восток через весь материк, впадая в Атлантический океан. В этой части материка находятся и другие крупные речные системы — реки Парана и Ориноко.

В бассейне Амазонки находятся крупнейшие на планете вечнозеленые леса влажных тропиков, или гилей (от греч. hyle — лес). Обилие тепла и влаги в течение года позволяет произрастать пышным, густым, многоярусным и очень разнообразным по видовому составу лесам. Только древесных видов в лесах Амазонии насчитывается до 3000, и на каждом гектаре леса трудно обнаружить хотя бы два дерева одного вида. Деревья верхнего яруса достигают 50, 60 и даже 90 м высоты. Деревья, стволы которых часто перевиты лианами и эпифитами, растут плотно, под их пологом всегда царит полумрак и очень влажно. Деревья ведут отчаянную борьбу за свет и питательные вещества, которыми бедны почвы гилейных лесов. Здесь произрастают деревья многих ценных пород, например каучуконосы из семейства молочайных, цезальпиния, кокосовая и масличная пальмы. Для получения древесины ценных пород устраиваются особые лесные плантации. Животный мир Амазонии тоже весьма разнообразен. Правда, крупных животных мало. Это ягуар, пума, обезьяны, ленивцы, муравьеды и др. Очень много змей, среди них гигантские — анаконда, удавы.

Леса Амазонии называют «легкими планеты». По подсчетам ученых, эти леса поглощают до 25% углекислого газа. До 70-х гг. XX в. гилей почти не осваивались, но с 1974 г. здесь ведется строительство четырех главных шоссейных автомагистралей и вдоль них создается 200-километровая зона отчуждения. Кроме того, интенсивно строятся рудники и гидроэнергетические комплексы. Однако сведение влажных экваториальных лесов (не только в Амазонии, но и в других регионах) может серьезно нарушить газовый состав атмосферы Земли.

Высокогорное Центрально-Андийское нагорье (Пуна) — обширная область пониженного рельефа, зажатая со всех сторон высокими, более 6000 м, хребтами Анд. Средняя высота Пуны превышает 4000 — 4600 м, а ширина — около 600 км. Участки вулканических плато чередуются с плоскими равнинами (Альтиплано), которые представляют собой днище бывшего гигантского озера. Его остатки — озеро Титикака на высоте 3812 м (величайшее из высокогорных озер мира) с глубиной до 304 м и озеро Поопо. Растительный покров — очень скудный: это низкорослые вечнозеленые кустарники или дерновинно-злаковые (типчаки, ковыли), а также опунции (семейство кактусовых). В более теплых районах Пуны пустыни уступают место высокогорным степям с травяным покровом. Население здесь выращивает кукурузу, пшеницу (местные виды этих культур вызревают на высотах до 3900 м) и картофель. Пуна — родина этих видов культурных растений. В степях выпасается скот — ламы, мулы, овцы.

К северу от Амазонской низменности находится кристаллическое Гвианское плоскогорье высотой до 3014 м. Здесь тоже растут гилейные леса. Южнее Амазонской низменности поверхность вновь приподнимается. Здесь, на выступе Южно-Американской платформы, сформировалось Бразильское плоскогорье высотой до 2890 м. Его рельеф очень неоднороден — от почти столообразных плато в центре до высоких плосковершинных гор на востоке. Природные зоны тоже меняются: на востоке — это влажные экваториальные или субэкваториальные леса, а в центре плоскогорья, где увлажнение снижается, распространены ландшафты пальмовых и высокотравных саванн, называемых льянос. На северо-востоке плоскогорья огражденные от влажного атлантического воздуха горами возникли уникальные ландшафты бразильской каатинги, в которых господствуют многочисленные виды кактусов и суккулентов. Западные секторы географических поясов прижаты горными хребтами Анд к узкому тихоокеанскому побережью, и почти на всем протяжении здесь господствуют полупустынные и пустынные ландшафты (пустыня Атакама).

К югу от Бразильского нагорья тянется широкая Лаплатская низменность, по которой течет река Парана. Здесь преобладают высокотравные (до 1,5 м высотой) злаковые субтропические степи — пампы, и так же, как в прериях Северной Америки, в них редко можно встретить растущие деревья. Травы пампы давно и интенсивно используются для выпаса домашнего скота и табунов лошадей, поэтому ее растительный покров в настоящее время сильно изменен. Почвы в степях — плодородные, черноземовидные, и многие участки пампы распаханы и заняты посевами зерновых. Этот район называют житницей Южной Америки. Южный сектор материка, к югу от долины реки Парана, представлен ландшафтами субтропического и умеренного поясов. В противоположность остальной части материка в этих поясах более увлажненные зоны с лесной растительностью находятся на западном побережье, орошаемом тихоокеанскими циклонами. К востоку от Анд, на равнинах Патагонии, увлажнение становится таким незначительным, что это ведет к образованию сухих степей и полупустынь.

Анды — сложная горная система, протянувшаяся вдоль всего западного побережья Южной Америки. Почти на всем протяжении Анды состоят из параллельных, очень высоких (до 6000 м) складчатых хребтов — Восточных. Центральных, Западных и Береговых Кордильер, между которыми располагаются более низкие участки — межгорные котловины, то узкие, то расширяющиеся в виде плоскогорий. Наиболее обширное горье — Пуна.

Южная Америка богата природными ресурсами. На ее территории в бассейнах Амазонки, Ориноко и Ла-Платы находятся крупнейшие запасы речных вод Земли. Леса Амазонской равнины поставляют в атмосферу почти половину всего объема кислорода, образующегося на Земле. Однако и здесь, как и на других материках, особенно остро встают серьезные экологические проблемы, что отчасти можно объяснить бедностью населения многих южноамериканских стран, а отчасти особенностями самой природы.

И в Амазонии, и в Карибском регионе, и на юге материка ландшафты неплохо сохранились, но освоение земель идет настолько быстро и интенсивно, насколько и бесконтрольно. Южная Америка обладает 28% общей площади лесов мира и более 50% всех тропических и экваториальных лесов, но леса усиленно вырубаются для заготовки древесины, для строительства дорог и населенных пунктов. В результате ежегодно площадь лесов сокращается на 7 млн. га, так что во многих районах с плотным населением (восточное побережье Бразилии, Коста-Рика, Венесуэла) леса в естественном состоянии почти не сохранились.

В Южной Америке проживает более 330 млн. человек (1999). Ежегодный прирост здесь составляет более 5 млн. человек. Это не так уж много, если учитывать, что на материке размешается почти четвертая доля потенциально пригодных для сельскохозяйственного использования земель планеты. Однако плодородные почвы и наиболее удобные земли уже давно освоены, и на них расположены не только пашни, но и крупные города (Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и др.). Свыше 70% освоенных земледелием почв деградированы, а на орошаемых участках развивается вторичное засоление.

Деградация затронула около половины огромного массива пастбищ в центре и на юге материка, в пампах Патагонии. Каждый год около тысячи квадратных километров земель переходит в разряд деградированных. В результате не просто снижается плодородие почв и ухудшается травостой, а происходит общее опустынивание ландшафтов. В аргентинской части Патагонии уже 35% площадей пастбищ превратились в пустыни.

Источник статьи: http://geographyofrussia.com/landshafty-yuzhnoj-ameriki/

Ойкумена

Материки Земли

You are here

Зональные ландшафты Южной Америки

Для типичной сельвы характерны исключительная густота, многоярусность (до пяти) и тенистость, богатство и разнообразие видового состава. Преобладают в них семейства в первую очередь бобовых, затем миртовых, рутовых, пальм, лавровых, кутровых, мелиевых и др. Борьба за место под Солнцем вызывает специализацию форм в виде прямых мощных стволов, часто поддерживаемых дисковидными корнями, способных пробиваться сквозь чащу на высоту до 45 м, лазящие лианы различной длины и толщины, поднимающиеся вверх по стволам и ветвям более сильных растений. Лианами представлены и род фикусов, и семейство мимозовых и кактусовых, и ароидные (филодендрон), страстноцветные и др., частым неводом опутывающие труднопроходимую сельву. Те же причины вызывают к жизни и множество эпифитов как в нижних, так и в средних и верхних ярусах.

Типичные саванны присущи центральной части Бразильского плоскогорья и Оринокской равнине. Климат умеренно континентальный субэкваториальный с большими запасами тепла, сравнительно ровным температурным режимом и четко выраженным контрастом между сухим и влажным сезонами. Осадки выпадают преимущественно в виде ливней, обусловливая интенсивный плоскостной смыв и значительную величину стока (200-800 мм). К концу сезона дождей уровень воды в реках резко поднимается и происходят бурные паводки. Многие депрессии затопляются. В течении сухого сезона мелкие реки часто пересыхают.

Для растительного покрова характерны ксерофитные редколесья и кустарники кампос-серрадос, а также высокотравные саванны кампос-лимпос. Деревья низкорослые (3-8 м), часто с искривленными стволами, растут в одиночку или группами над дерновинно-злаковым покровом. В понижениях с близким стоянием грунтовых вод или там, где в мощной коре выветривания накапливаются запасы влаги, образуются небольшие рощи из вечнозелёных и листопадных видов. Местами встречаются заросли колючих мимоз. Кактусов сравнительно мало; встречаются ксерофитные эпифиты. По речным долинам распространяются галерейные леса с участием амазонских видов (в том числе каучуконосов) но преобладают типичные для Бразильского плоскогорья фигейра, или инжир, ингарана, бамбук, олеовермельо, канело, кедр и другие виды. В некоторых галерейных лесах встречаются пальмовые рощи из каранды или маврикиевой пальмы. Кустарники и травы в галерейных лесах мало развиты. На плато кустарниковые заросли обычно приурочены к склонам островных возвышенностей или образуются на месте вырубленных первичных лесов. Участки травянистых саван встречаются повсеместно, но обычно не занимают больших площадей. В травяном покрове преобладают злаки, встречаются бобовые. Густой покров имеет высоту до 0,5 м, а под древесным пологом – до 1,00-1,5 м.

От Атлантического океана до предгорий Анд и от реки Ла-Плата до Рио-Негро простирается плоская местность, где не на чем остановиться глазу. Пампа — слово, заимствованное из языка индейцев кечуа и означающее равнина. Ландшафт ее однообразен, а поверхность кажется абсолютно ровной.

Охватывая примерно 80 тыс. км 2 , подлинная пампа — результат гигантского накопления рыхлых продуктов разрушения горных пород Анд, которые на протяжении многих веков выносили сюда горные потоки и реки. Ветер, сдувающий легчайшие частички этого материала, тоже сыграл свою роль в этой аккумуляции.

Отсутствие сколько-нибудь заметного наклона поверхности не благоприятствуют образованию постоянной системы рек. Дождевые воды скапливаются на глинистых участках, собираются во впадинах и образуют более или менее постоянные лагунас — болотные озера. Реки большей частью берут начало на пампинских Сьеррах, но по мере продвижения по равнине теряют силу, и многие из них пересыхают недалеко от предгорий. Различия в климате между западной и восточной частями пампы объясняют и разницу их почв. Западная, более жаркая часть, засушлива и покрыта низкорослой растительностью, причем обширные пространства совсем оголены.

Пустыни в Южной Америки занимают незначительные площади и расположены в прибрежной полосе Чили и Перу, а также вдоль юго-восточного побережья на Патагонском плато в Аргентине. По словам известного французского биолога Ж. Дорста, пустынные побережья Южной Америки одна из самых необыкновенных и парадоксальных сухих зон земного шара.

Перуанско-Чилийские пустыни Атакама и Сечура, расположены примерно между 4 и 29° ю. ш. Они протянулись полосой более чем на 3 тыс. км и занимают 1/3 тихоокеанского побережья Чили. Они во многом похожи по местоположению и образованию на прибрежные пустыни Юго-Западной и Южной Африки, где холодное Бенгельское течение создает особые климатические условия. Это так называемые прохладные, или туманные, пустыни.

Узкие береговые пустыни образуют вытянутый, простирающийся с севера на юг коридор, зажатый между побережьем Тихого океана и гигантской стеной величественных Андийских хребтов. Горы поднимаются до высоты 6000 м, несколько снижаясь только на севере Перу. Ширина прибрежной пустынной полосы колеблется от 60 до 120 км.

Рельеф прибрежной полосы и западного склона Анд чрезвычайно сложен. Узкая полоса равнинного побережья с береговыми песчаными дюнами ограничена или наклонной подгорной равниной, или крутыми уступами Береговых Кордильер. К северу от устья р. Лоа лежит селитряная пустыня Пампа-дель-Тамаругаль. Южнее Икике к побережью подходят Кордильеры, восточнее которых находится пустыня Атакама.

Южная Америка родина многих культурных растений. К ним относятся кукуруза, рис, просо, бобовые, батат, маниока, картофель, банан, тыква, томат, арахис, какао, табак, гевея, хинное дерево, кокаиновый куст и др. Многие из этих культур, согласно учению Н. И. Вавилова, возникли в Южно-Американском очагах происхождения культурных растений.

Источник статьи: http://world.geo-site.ru/node/61

Антропогенное воздействие на природу южной америки. Стадии деградации дикой природы под антропогенным воздействием. Зона влажных экваториальных лесов

Особенности истории Южной Америки и, как следствие этого, большая неравномерность в распределении современного населения и относительно малая его средняя плотность обусловили значительную сохранность естественных условий по сравнению с другими материками. Большие пространства Амазонской низменности, центральная часть Гвианского нагорья (массив Рорайма), юго-западная часть Анд и тихоокеанского побережья долго оставались неосвоенными. Отдельные бродячие племена в амазонских лесах, почти не соприкасавшиеся с остальным населением, не столько влияли на природу, сколько сами зависели от неё. Однако таких районов становится всё меньше. Добыча полезных ископаемых, прокладка путей сообщения, в частности строительство трансамазонской магистрали, освоение новых земель оставляют в Южной Америке всё меньше пространств, не затронутых деятельностью человека. Добыча нефти в самой гуще тропических лесов Амазонии или железных и других руд в пределах Гвианского и Бразильского нагорий потребовала строительства транспортных путей в недавно ещё глухих и недоступных районах. Это, в свою очередь, привело к росту населения, истреблению лесов, расширению пахотных и пастбищных земель. В результате на природу с применением новейшей техники часто нарушается экологическое равновесие, разрушаются легкоуязвимые природные комплексы (приложение 2). Освоение и значительные преобразования начинались в первую очередь с равнины Ла-Плата, прибрежных частей Бразильского нагорья, крайнего севера материка. Районы, освоенные ещё до начала европейской колонизации, находятся в глубине Анд Боливии, Перу и других стран. На территории древнейших индейских цивилизаций многовековая деятельность человека наложила свой отпечаток на пустынные плоскогорья и склоны гор на высоте 3-4,5 тыс м.над уровнем моря. Сейчас численность населения Южной Америки составляет почти 320 млн человек, причём 78% приходится на долю городского. Рост крупных городов становится причиной возникновения серьёзных экологических проблем, характерных для урбанизированных территорий во всём мире. Это недостаток и низкое качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха, накопление твёрдых отходов и т.п.

Великие географические открытия

Соседка Португалии на Иберийском полуострове Кастилия в 1402 году предъявила свои права на Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки.

Географические пояса и природные зоны Южной Америки

экваториальный лес саванна среда Южная Америка освоена человеком неравномерно. Густо заселены только окраинные области материка, главным образом побережье Атлантического океана и некоторые районы Анд. В то же время внутренние районы.

Грозовая деятельность в Закамье

Грозовая деятельность в Предкамье

Гроза принадлежит к тем явлениям природы, которые замечает самый ненаблюдательный человек. Ее опасные воздействия широко известны. О ее полезных последствиях знают меньше, хотя они играют существенную роль.

Изучение влияния хозяйственной деятельности на состояние почвенного покрова Костанайской области

Использование биоклиматических характеристик для оценки погоды

Климат — многолетний режим погоды на данной территории. Погоду в любой момент времени характеризуют определенные комбинации температуры, давления, влажности, направления и скорости ветра.

Колористика города Набережные Челны

Мерзлотные условия приморских низменностей Якутии

Вечная мерзлота хотя зачастую и создает проблемы, при умелом обращении с ней бывает и полезна. Для строительства дорог, зданий опасность представляют как протаивание, так и выпучивание грунтов. Провалы поверхности также бывают на пашнях.

Население и страны Африки

Южная Африка занимает узкую часть материка, лежащую к югу от водораздела рек Конго (Заир) — Замбези. Плоскогорье Южной Африки в центральной части понижается, и в котловине лежит полупустыня Калахари. К краям плоскогорье постепенно повышается.

Особенности географического положения России

Климат с греческого — означает наклон Солнца, иначе сказать, полуденную высоту солнца. Древние географы делили Землю на климатические пояса в зависимости от этого явления и длины дня, принимая в расчет так называемые астрономические климаты.

Физико-географическая характеристика и экологические проблемы Мядельского района

Экономико-географическая характеристика Гренландии

Используемые человеком природные богатства можно разделить на исчерпаемые и неисчерпаемые. К исчерпаемым богатствам относятся полезные ископаемые, к возобновимым — растения, животные и почвы.

Антропогенные воздействия на отдельные компоненты природы. Все компоненты природы в той или иной степени испытали воздействие человека. В данном случае мы не касаемся позитивных результатов человеческой деятельности: сооружения сложных и экологически безвредных мелиоративных систем, позволивших значительно

увеличить урожайность сельскохозяйственных культур; внедрения в местные ландшафты новых видов культурных растений; создания замечательных образцов ландшафтно-архитектурного творчества и т. п. Речь идет о негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду.

Принято считать, что своеобразным индикатором антропогенных изменений служит растительный по¬кров. Именно он (впрочем, как и животный мир) первый принимает на себя «удар» человека, решившего освоить территорию. В прошлом не только земледельцы, но и кочевые племена, осваивая территорию, прежде всего «вторгались» в естественный растительный покров, не¬редко уничтожая его полностью.

Хорошо известно, что для преобразования ландшафта вовсе не обязательно изменять все его компоненты — достаточно трансформировать один из них, и равновесие в материальной системе будет нарушено, изменятся и другие его компоненты. В этом отношении особенно примечательна роль растительности, являющейся одним из главных факторов почвообразования, оказывающей огромное влияние на микроклимат, поверхностный сток, животный мир, круговорот кислорода, двуокиси углерода и других биофильных элементов.

Сильно пострадали за историческое время почвы, создававшиеся в условиях, которые ныне уже исчезли, но плодородие части почв значительно улучшилось. Окультуренными являются, например, антропогенные старо¬орошаемые почвы оазисов, почвы под виноградниками и другими сельскохозяйственными культурами. Однако насколько современные технические возможности делают почву хорошо управляемым компонентом ландшафта, настолько же они обусловливают беззащитность почв при их неразумном использовании.

Впрочем, разрушение почв происходило и происходит подчас без применения «ультрасовременной» техники. Пожалуй, наиболее наглядная иллюстрация тому — сведение растительности в аридном поясе. Известно, что огромные пространства африканских саванн — антропогенного происхождения. Ведущая роль в на¬рушении экологического равновесия в данном случае принадлежит деградации именно почвенно-растительного покрова.

Сегодня не только наступает Сахара, но и растут пустыни Юго-Западной Азии, Северной и Южной Америки. При этом пустыни наступают на степи, степи — на саванны, саванны — на влажные экваториальные леса. К увеличению площади аридных зон и продолжающейся деградации почв привели «перегрузка» полей сельскохозяйственными культурами и неправильная их обработка, вырубка лесов и перевыпас скота.

Деградация обрабатываемых земель, их изъятие из сельскохозяйственного оборота происходят не только вследствие опустынивания. Им «угрожают» также поселения людей и индустрия. Города и села, промышленные предприятия, линии электропередачи и трубопроводы незаметно теснят пахотные угодья, которые, в свою очередь, наступают на леса и пастбищные земли. Еже¬годно во многих странах мира увеличивается количество территорий, разрушаемых карьерами, засыпаемых отвалами, образующимися в процессе добычи минерального сырья. Много пахотных земель затопляют создаваемые водохранилища. Изъятые из сельскохозяйственного оборота земли составляют около 10% суши (табл. 2).

Среди антропогенных воздействий на окружающую среду выделяются также изменения в рельефе Земли, связанные с горнопромышленной, сельскохозяйственной, градостроительной и иной деятельностью человека. Даже геоморфологи наряду с другими формами рельефа нередко выделяют антропогенные: терриконы, карьеры, отвалы, насыпи железнодорожных путей, плотины, каналы, противотанковые рвы и т. п. Велико также косвенное влияние человека на рельефообразование, проявляющееся, например, в ускоренном развитии эрозии и, соответственно, оврагов в результате интенсивного использования малоудобных земель без соблюдения элементарных правил агротехники. Без участия человека не обходится образование многих эоловых (при уничтожении растительности, закрепляющей пески), термокарстовых (при усилении таяния вечной мерзлоты), биоснных и других форм рельефа.

Сильно возросли масштабы преобразования речной сети планеты в связи с увеличивающимися потребностями в воде индустрии, сельского хозяйства, коммунально- бытовых служб и т. д. Как прямое следствие гидростроительства возникли крупнейшие рукотворные водоемы (Оуэн-Фоллс, Насер, Вольта, Братское, Красноярское и др.). Сами по себе эти новые антропогенные ландшафты подчас достойны восхищения, однако многие данные свидетельствуют о крайне негативном косвенном воздействии отдельных из них на природу (вырубка лесов на водоразделах, изъятие из сельскохозяйственного оборота плодородных пойменных земель, обезвоживание соседних (нередко — иностранных) территорий и т. п.).

На первый взгляд отнесение к настоящей теме влияния человека на климат может показаться неуместным. Однако хорошо известно, что атмосфера города, более загрязненная по сравнению с его окрестностями, сказывается на уменьшении количества часов солнечного сияния. Например, в зимнее время Москва теряет около четверти солнечного сияния и имеет более высокую температуру воздуха, так как роль обогревателей играют многочисленные отопительные системы и энергетические установки.

Наконец, антропогенная деятельность оказала колоссальное воздействие на животный мир, многие представители которого либо уже уничтожены, либо находятся на грани вымирания. Обедняя природный комплекс, мы грубо нарушаем исторически сложившиеся связи между животным миром и растительностью, животным миром и почвами и т. п. Иначе говоря, человек вторгается в традиционный ход биохимических круговоротов веществ в земной коре (табл. 2).

| Категория земель | Площадь | |

| млн км 2 | % | |

| Ледники | 16,3 | 11,0 |

| Полярные и высокогорные субнивальные пустыни | 5,0 | 3,3 |

| Тундры и лесотундры | 7,0 | 4,7 |

| Болота вне тундр | 4,0 | 2,7 |

| Озера, болота, реки, водохранилища | 3,2 | 2,1 |

| Неорошаемые аридные пустыни, скальные грунты и прибрежные пески | 18,2 | 12,2 |

| Леса, включая посаженные человеком | 40,3 | 27,0 |

| Травянисто-кустарниковые пастбища и естественные луга | 28,5 | 19,0 |

| Земледельческие площади — пашни, сады, плантации, сеяные луга, включая села, проселки, обочины и др. | 19,0 | 13,0 |

| Земли промышленного и городского назначения, включая горные разработки и наземные коммуникации | 3,0 | 2,0 |

| Антропогенный бедленд (земли, подверженные эрозии, засолению и заболачиванию и др.) | 4,5 | |

| Суша в целом | 149 | 100 |

Южная Америка освоена человеком неравномерно. Густо заселены только окраинные области материка, главным образом побережье Атлантического океана и некоторые районы Анд. В то же время внутренние районы, например лесистая Амазонская низменность, до последнего времени оставались фактически не освоенными.

Вопрос о происхождении коренного населения Южной Америки — индейцев — долгое время вызывал разногласия.

Наиболее распространена точка зрения о заселении Южной Америки монголоидами из Азии через Северную Америку примерно 17-19 тыс. лет назад.

Центры становления человека и пути его расселения по Земному шару (по В.П. Алексееву): 1 — прародина человечества и расселение из нее; 2 — первичный западный очаг расообразования и расселение протоавстралоидов; 3 — расселение протоевропеоидов; 4 — расселение протонегроидов; 5 — первичный восточный очаг расообразования и расселение протоамериканоидов; 6 — североамериканский третичный очаг и расселение из него; 7 — центрально-южноамериканский очаг и расселение из него.

Но, основываясь на некоторой антропологической общности индейских народов Южной Америки с народами Океании (широкий нос, волнистые волосы) и на наличии у них одинаковых орудий труда, некоторые ученые высказывали мысль о заселении Южной Америки со стороны островов Тихого океана. Однако эту точку зрения разделяют немногие. Наличие океанийских черт у жителей Южной Америки большинство ученых склонно объяснять тем, что через северо-восток Азии и Северную Америку с монголоидами могли проникнуть и представители океанийской расы.

В настоящее время численность индейцев в Южной Америке значительно больше по сравнению с Северной, хотя за период колонизации материка европейцами она сильно сократилась. В некоторых странах индейцы до сих пор составляют значительный процент населения. В Перу, Эквадоре и Боливии их около половины от общей численности, а в отдельных областях они даже значительно преобладают. Большая часть населения Парагвая индейского происхождения, много индейцев проживает в Колумбии. В Аргентине, Уругвае, Чили индейцы были почти совершенно истреблены еще в первый период колонизации, и сейчас их там очень немного. Неуклонно сокращается также индейское население Бразилии.

Во внутренних районах Бразилии до сих пор существуют остатки племен языковой семьи «же». К моменту прихода европейцев на материк они населяли восточную и южную части Бразилии, но были оттеснены колонизаторами в леса и болота. Этот народ до сих пор находится на уровне развития, соответствующем первобытно-общинному строю, и отличается бродячим образом жизни.

На очень низкой ступени развития находились к приходу европейцев жители крайнего юга Южной Америки (Огненной Земли). Они защищали себя от холода звериными шкурами, оружие делали из кости и камня, пропитание добывали охотой на гуанако и морским рыболовством. Огнеземельцы подверглись жесточайшему физическому истреблению в XIX в., сейчас их осталось очень мало.

На более высоком уровне развития находились племена, населяющие центральные и северные части материка в бассейнах Ориноко и Амазонки (народы языковых семей тупи-гуарани, аравакской, карибской). Они и сейчас занимаются земледелием, возделывая маниок, кукурузу, хлопчатник. Охотятся, применяя луки и стрелометательные трубки, а также используют моментально действующий растительный яд кураре.

До прихода европейцев основным занятием племен, живших на территории Аргентинской Пампы и Патагонии, была охота. Испанцы завезли на материк лошадей, которые впоследствии одичали. Индейцы научились приручать лошадей и стали их использовать для охоты на гуанако. Бурное развитие капитализма в Европе сопровождалось безжалостным истреблением населения колониальных земель. В Аргентине, в частности, местных жителей испанцы оттесняли на крайний юг Патагонии, на земли, непригодные для зернового хозяйства. В настоящее время в Пампе коренное население почти совершенно отсутствует. Сохранились лишь небольшие группы индейцев, работающих батраками в крупных земледельческих хозяйствах.

Наиболее высокого общественно-экономического и культурного развития к приходу европейцев достигли племена, населявшие возвышенные плоскогорья Анд в пределах Перу, Боливии и Эквадора, где находится один из древнейших центров орошаемого земледелия.

Индейское племя, языковая семья кечуа, обитавшее в XI-XIII вв. на территории современного Перу, объединило разрозненные мелкие народы Анд и образовало сильное государство, Тауантинсуйу (XV в.). Вожди назывались «инка». Отсюда пошло название всего народа. Инки подчинили себе народы Анд вплоть до современной территории Чили, распространили свое влияние также на более южные районы, где возникла самостоятельная, но близкая инкам культура оседлых земледельцев арауканов (мапуче).

Орошаемое земледелие было главным занятием инков, причем они возделывали до 40 видов культурных растений, располагая поля террасами по склонам гор и подводя к ним воду горных потоков. Инки приручали диких лам, используя их как вьючных животных, и разводили домашних лам, от которых получали молоко, мясо, шерсть. Славились инки также умением строить горные дороги и мосты из лиан. Они знали многие ремесла: гончарное, ткачество, обработку золота и меди и др. Из золота они изготовляли украшения и предметы религиозного культа. В государстве инков частное землевладение сочеталось с коллективным, во главе государства стоял верховный вождь с неограниченной властью. С покоренных племен инки взимали подати. Инки — создатели одной из древнейших цивилизаций в Южной Америке. Некоторые памятники их культуры сохранились до сих пор: древние тракты, остатки архитектурных сооружений и оросительных систем.

Отдельные народы, входившие в состав государства инков, до сих пор населяют пустынные высокие плоскогорья Анд. Они примитивным способом обрабатывают землю, возделывая картофель, киноа и некоторые другие растения.

Самый многочисленный современный индейский народ — кечуа — населяет горные районы Перу, Боливии, Эквадора, Чили и Аргентины. На берегах озера Титикака живут аймара — один из наиболее высокогорных народов мира.

Основу коренного населения Чили составляла группа сильных земледельческих племен, объединяемых под общим названием арауканов. Они оказывали долгое сопротивление испанцам, и только в XVIII в. часть их под натиском колонизаторов переселилась в Пампу. Сейчас арауканы (мапуче) живут и в южной половине Чили, лишь некоторые из них — в Аргентинской Пампе.

На севере Анд, на территории современной Колумбии, к приходу испанских завоевателей сложилось культурное государство народов чибча-муиска. Сейчас небольшие племена — потомки чибча, у которых сохранились пережитки родоплеменного строя, живут в Колумбии и на Панамском перешейке.

Первые поселенцы из Европы, приезжавшие в Америку без семей, вступали в браки с индианками. В результате образовалось смешанное, метисное, население. Процесс метисации продолжался и позднее.

В настоящее время «чистые» представители европеоидной расы почти совершенно отсутствуют на материке. Исключение составляют только позднейшие иммигранты. Большая часть так называемых «белых» содержит в той или иной степени примесь индейской (или негритянской) крови. Это смешанное население (метисы, чоло) преобладает почти во всех южноамериканских странах.

Значительную часть населения, особенно в приатлантических областях (в Бразилии, Гвиане, Суринаме, Гайане), составляют негры — потомки рабов, ввезенных в Южную Америку в начале колонизации, когда нужна была многочисленная и дешевая рабочая сила, используемая на плантациях. Негры частично смешались с белым и индейским населением. В результате создались смешанные типы: в первом случае — мулаты, во втором — самбо.

Спасаясь от эксплуатации, негры-рабы бежали от своих хозяев в тропические леса. Их потомки, часть из которых смешалась с индейцами, в некоторых районах до сих пор ведут примитивный лесной образ жизни.

До провозглашения независимости южноамериканских республик, т.е. до первой половины XIX столетия, иммиграция в Южную Америку из других стран была запрещена. Но впоследствии правительства вновь образовавшихся республик, заинтересованные в экономическом развитии своих государств, освоении пустующих земель, открыли доступ иммигрантам из разных стран Европы и Азии. Особенно много граждан прибывало из Италии, Германии, Балканских стран, частично из России, Китая и Японии. Переселенцы более позднего периода обычно держатся обособленно, сохраняя свой язык, обычаи, культуру и религию. В некоторых республиках (Бразилия, Аргентина, Уругвай) они образуют значительные группы населения.

Особенности истории Южной Америки и, как следствие этого, большая неравномерность в распределении современного населения и относительно малая его средняя плотность обусловили значительную сохранность естественных условий по сравнению с другими материками. Большие пространства Амазонской низменности, центральная часть Гвианского нагорья (массив Рорайма), юго-западная часть Анд и тихоокеанского побережья долго оставались неосвоенными. Отдельные бродячие племена в амазонских лесах, почти не соприкасавшиеся с остальным населением, не столько влияли на природу, сколько сами зависели от нее. Однако таких районов становится все меньше. Добыча полезных ископаемых, прокладка путей сообщения, в частности строительство Трансамазонской магистрали, освоение новых земель оставляют в Южной Америке все меньше пространств, не затронутых деятельностью человека.

Добыча нефти в самой гуще тропических лесов Амазонии или железных и других руд в пределах Гвианского и Бразильского нагорий потребовала строительства транспортных путей в недавно еще глухих и недоступных районах. Это, в свою очередь, привело к росту населения, истреблению лесов, расширению пахотных и пастбищных земель. В результате наступления на природу с применением новейшей техники часто нарушается экологическое равновесие, разрушаются легкоуязвимые природные комплексы.

Освоение и значительные преобразования начинались в первую очередь с равнины Ла-Плата, прибрежных частей Бразильского нагорья, крайнего севера материка. Районы, освоенные еще до начала европейской колонизации, находятся в глубине Анд Боливии, Перу и других стран. На территории древнейших индейских цивилизаций многовековая деятельность человека наложила свой отпечаток на пустынные плоскогорья и склоны гор на высоте 3-4,5 тыс. м над уровнем моря.

Сейчас численность населения Южной Америки составляет почти 320 млн. человек, причем 78% приходится на долю городского. Рост крупных городов становится причиной возникновения серьезных экологических проблем, характерных для урбанизированных территорий во всем мире. Это недостаток и низкое качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха, накопление твердых отходов и т.п.

В процессе своей жизни и деятельности человек так или иначе влияет на окружающую среду. Воздействие человека на различные элементы среды и факторы, порожденные человеком и его хозяйственной деятельностью, называется антропогенным .

Антропогенное воздействие на окружающую среду носит деструктивный характер. Антропогенные факторы приводят к истощению природных ресурсов, загрязнению природной среды и образованию искусственных ландшафтов.

Совокупность антропогенных воздействий на экосферу и среду обитания людей можно рассматривать по нескольким критериям:

1. Общий характер процессов антропогенного воздействия, предопределяемый формами человеческой деятельности: а) изменение ландшафтов и целостности природных комплексов; б) изъятие природных ресурсов; в) загрязнение окружающей среды.

2. Материально-энергетическая природа воздействий: механические, физические (тепловые, электромагнитные, радиационные, радиоактивные, акустические), физико-химические, химические, биологические факторы и агенты и их различные сочетания.

3. Категории объектов воздействия: природные ландшафтные комплексы, поверхность земли, почва, недра, растительность, животный мир, водные объекты, атмосфера, микросреда и микроклимат обитания, люди и другие реципиенты.

4. Количественные характеристики воздействия: их пространственные масштабы (локальные, региональные, глобальные), единичность и множественность, сила воздействия и степень их опасности (интенсивность факторов и эффектов; характеристики типа «доза — эффект», пороговость; допустимость по нормативным экологическим и санитарно-гигиеническим критериям; степень риска и т.п.).

5. Временные параметры и различия воздействий по характеру наступающих изменений: кратковременные и длительные, стойкие и нестойкие, прямые и опосредованные, обладающие выраженными или скрытыми следовыми эффектами, вызывающие цепные реакции, обратимые и необратимые и т.п.

Преднамеренные преобразования — это освоение земель под посевы или многолетние насаждения, сооружение водохранилищ, каналов и оросительных систем, строительство городов, промышленных предприятий и путей сообщения, рытье разрезов, котлованов, шахт и бурение скважин для добычи полезных ископаемых, осушение болот и т.п.

Непреднамеренные изменения — это загрязнение окружающей среды, изменения газового состава атмосферы, изменения климата, кислотные дожди, ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры, образование фотохимических туманов (смогов), нарушения озонового слоя, развитие эрозионных процессов, наступление пустыни, экологические катастрофы в результате крупных аварий, обеднение видового состава биоценозов, развитие экологической патологии у населения и др.

Непреднамеренные экологические изменения выступают на первый план не только потому, что многие из них очень значительны и важны, но и потому, что они хуже контролируются и чреваты непредвиденными эффектами. Кроме того, некоторые из них, например техногенная эмиссия CO или тепловое загрязнение, принципиально неизбежны, а устранение других требует колоссальных затрат.

К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу относятся: переэксплуатация и истощение природных ресурсов и техногенное загрязнение среды.

За последние 50 лет мир потерял почти половину своего лесного массива. Чрезмерное рыболовство привело к тому, что популяции рыб находятся на грани катастрофы. Продолжающееся сокращение биоразнообразия на планете ведет к дальнейшей дестабилизации равновесия в биосфере. Эрозия почвы стала серьезной проблемой во многих странах мира. В США, Европе, Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке сокращаются запасы воды. Нехватка воды означает и нехватку продуктов питания. 70% мировых водных ресурсов используются на выращивание урожая.

Использование природных ресурсов резко увеличится в течение последующих 50 лет. Ожидается, что население нашей планеты увеличится к этому времени на 60%.

Техногенное загрязнение различных природных сред оказывает резко негативное воздействие на живые организмы, условия жизни человека и его здоровье. Антропогенное загрязнение окружающей среды за последние десятилетия приобрело глобальный характер, что привело к резкому ухудшению состояния природных экосистем и существенно сократило доступные эксплуатационные ресурсы на Земле. Кроме того, различные виды техногенного загрязнения являются причиной многих экологических проблем современности (разрушение озонового экрана, изменение климата, проблема отходов, сокращение биоразнообразия).

Воздействие человека на окружающую среду в современную эпоху стало фактором геологического или даже космического масштаба, превосходящим все природные силы, которые когда- либо влияли на эволюцию жизни, эволюцию земной биосферы.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК — ПРИРОДА»

Современный характер взаимоотношений в системе «человек — природа», или «человек — биосфера», можно назвать антагонистическим. Человек в процессе познания и освоения природы вступил с ней в противоречие. (Противоречивыми также можно назвать современные взаимоотношения между экономикой и экологией.) Ряд законов и правил объективно характеризует современные взаимоотношения человека и природы.

Закон обратной связи взаимодействия «человек — биосфера» П.Дансеро (1957), или закон бумеранга (четвертый закон Б. Коммонера, 1974): антропогенная нагрузка на биосферу приобрела такие масштабы, что под угрозу поставлено само существование человечества.

Закон необратимости взаимодействия «человек — биосфера» П.Дансеро (1957): возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации, доходящей до поголовного уничтожения или крайнего истощения, а потому превышения возможностей их восстановления. Это соответствует современной фазе развития системы взаимоотношений «человек — природа». Современная цивилизация и культура не обеспечивают стабильных условий существования на Земле ни жизни, ни человека как ее части.

Правило меры преобразования природных систем: в ходе эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять свойства самоподдержания (саморегуляции).

Американский эколог Б.Коммонер предложил ряд законов, отражающих всеобщую связь процессов и явлений в природе (1974):

1. «Все связано со всем».

Биосфера представляет собой единую систему живых организмов, обладающую способностью к саморегуляции и поддержанию равновесия. Эти же свойства под влиянием внешних перегрузок могут привести к драматической развязке. Уровень антропогенного воздействия на биосферу приводит к перегрузке ее саморегулирующих механизмов.

2. «Все должно куда-то деваться».

В природе не существует такой вещи, как «мусор». В естественных системах любые «отходы» порождают новую жизнь, включены в биосферные циклы. Отходы антропогенной деятельности — новые вещества и соединения — рассеиваются в природе, отягощают жизненные процессы, образуя экологические «тупики».

3. «Природа знает лучше».

Не стоит стремиться «улучшить природу». Помнить: все могущество человека — в познании законов природы и умении их изменять. Лучший способ — разумная деятельность человека по отношению к природе.

4. «Ничто не дается даром» (закон бумеранга).

В природе ничто не может быть выиграно или потеряно. Все, что извлечено человеческим трудом, должно быть возвращено. Платежа нельзя избежать, он может быть только отсрочен.

Экологическая проблема — это изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы.

Экологические проблемы современности по своим масштабам условно могут быть разделены на локальные , региональные и глобальные , они требуют для своего решения неодинаковых средств и различных по характеру научных разработок.

Пример локальной экологической проблемы – завод, сбрасывающий без очистки в реку свои промстоки, вредные для здоровья людей и окружающей среды. Это – нарушение закона, и органы охраны природы должны под угрозой закрытия заставить его строить очистные сооружения. Особой науки при этом не требуется.

Примером региональных экологических проблем может служить Кузбасс – почти замкнутая в горах котловина, заполненная газами коксовых печей и дымом металлургического гиганта, об улавливании которых при строительстве завода никто не думал; или высыхающее Аральское море с резким ухудшением экологической обстановки на всей его периферии; или высокая радиоактивность почв в районах, прилегающих к Чернобылю. Для решения таких проблем уже нужны научные исследования.

Когда проблема достигает планетарных масштабов, она становиться глобальной, и для её разрешения необходим уже целый комплекс научных исследований.

Ø Потепление климата.

В чем причина этого явления? Одни ученые считают, что это – результат

сжигания огромной массы органического топлива и выделение в атмосферу больших количеств углекислого газа, который является парниковым, то есть затрудняет отдачу тепла от поверхности Земли. Как в парнике стеклянная крыша и стены пропускают солнечную радиацию, но не дают уходить теплу, так и углекислый газ и другие «парниковые газы» практически прозрачны для солнечных лучей, но задерживают длинноволновое тепловое излучение Земли, не дают ему уходить в космос.

Другие ученые, ссылаясь на изменение климата в историческое время, считают антропогенный фактор потепления климата ничтожным и связывают это явление с усилением солнечной активности.

Прогноз на будущее (2030-2050 годы) предполагает возможное повышение

температуры на 1,5 – 4,5 С.

Ø Проблема озонового слоя.

Как известно, жизнь на Земле появилась только после того, как образовался охранный озоновый слой планеты, прикрывший её от жестокого

ультрафиолетового излучения. Многие века ничто не предвещало беды. Однако в последние десятилетия было замечено интенсивное разрушение этого слоя.

Проблема озонового слоя возникла в 1982 году, когда зонд, запущенный с

британской станции в Антарктиде, на высоте 25-30 километров обнаружил резкое снижение содержания озона. С тех пор над Антарктидой все время регистрируется озоновая «дыра» меняющихся форм и размеров. По данным на 1992г она равна 23 миллионам квадратных километров, то есть площади, равной всей Северной Америке. Позднее такая же «дыра» была обнаружена над Канадским арктическим архипелагом, над Шпицбергеном, а затем и в разных местах Евразии, в частности над Воронежем.

Истощение озонового слоя представляет гораздо более опасную реальность для всего живого на Земле, чем падение какого-либо сверхкрупного метеорита, ведь озон не допускает опасное излучение до поверхности Земли. В случае уменьшения озона человечеству грозит, как минимум, вспышка рака кожи и глазных заболеваний.

Вообще увеличение дозы ультрафиолетовых лучей может ослабить иммунную систему человека, а заодно уменьшить урожай полей, сократить и без того узкую базу продовольственного снабжения Земли.

Ø Расширение опустынивания.

Падение и, в самых крайних случаях, полное уничтожение биологического потенциала Земли приводит к условиям, аналогичным условиям естественной пустыни.

Под воздействием живых организмов, воды и воздуха на поверхностных слоях литосферы постепенно образуется важнейшая экосистема – почва, которую называют «кожей Земли». Это хранительница плодородия и жизни. Чтобы образовался слой почвы толщиной 1 см, требуется столетие, а потерян он может быть за один полевой сезон. По оценкам геологов, до того как люди начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, пасти скот и распахивать земли, реки ежегодно уносили в Мировой океан около 9 млрд тн почвы. Ныне это количество оценивают примерно в 25 млрд. тн.

Почвенная эрозия – сугубо местное явление – ныне приобрела всеобщий характер.

Особенно тяжелая ситуация возникает, когда сносится не только почвенный слой, но и материнская порода, на которой он развивается. Тогда наступает порог необратимого разрушения, возникает антропогенная, то есть созданная

Все же есть что-то кощунственное и противоестественное в том, что человек сбрасывает все нечистоты и грязь в те источники, откуда он берет воду для питья. Как это ни парадоксально, но и вредные выбросы в атмосферу, в конце концов, оказываются в воде, а территории городских свалок твердых отходов после каждого дождя и снеготаяния вкладывают свою лепту в загрязнение поверхностных и подземных вод. Итак, чистая вода становится дефицитом, причем водный дефицит может сказаться быстрее, чем последствия «парникового эффекта».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Физическая география»

по дисциплине «Физическая география материков и океанов»

на тему: «Географические пояса и природные зоны Южной Америки»

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ЭКВАТОРИАЛЬНОГО И СУБЭКВАТОРИАЛЬНОГО ПОЯСА

1.1 Зона влажных экваториальных лесов

1.2 Зона субэкваториальных лесов

1.3 Зона саванн, редколесий и кустарников

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ТРОПИЧЕСКИХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ И УМЕРЕННЫХ ПОЯСОВ

2.1 Зона тропических лесов

2.2 Зона саванн, редколесий и кустарников

2.3 Зона тропических полупустынь и пустынь

2.4 Зона субтропических смешанных лесов

2.5 Пампа или субтропическая степь

2.6 Зона сухих жёстколистных средиземноморских лесов

2.7 Зона полупустынь умеренного пояса

2.8 Субантарктические леса

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК: РАССЕЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

3.1 Расселение человека в Южной Америке

3.2 Влияние человека на окружающую среду Южной Америки

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Южная Америка — континент, пересекаемый экватором, большая часть которого расположена в Южном полушарии. Южная Америка расположена между Тихим океаном и Атлантическим океаном. Она была соединена с Северной Америкой совсем недавно при формировании Панамского перешейка. Анды, сравнительно молодая и сейсмически неустойчивая цепь гор, простирается вдоль западной границы континента; земли к востоку от Анд заняты в основном тропическими лесами, обширным бассейном Реки Амазонка.Самая большая страна в Южной Америке по площади и населению — Бразилия. Регионы Южной Америки включают в себя Андские государства, Гайанское Высокогорье, Южный Конус и Восточную Южную Америку.В состав Южной Америки также входят Различные острова, большинство из которых принадлежит странам континента. Карибские территории относятся к Северной Америке. Страны Южной Америки, которые граничат с Карибским морем — включая Колумбию, Венесуэлу, Гайану, Суринам и Французскую Гвиану — известны как Карибская Южная Америка.В данной курсовой работе мы рассмотрим природные зоны и географические пояса Южной Америки, а так же расселение человека и его влияние на природу Южной Америки.

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ЭКВАТОРИАЛЬНОГО И СУБЭКВАТОРИАЛЬНОГО ПОЯСА

1.1 Зона влажных экваториальных лесов

Влажные экваториальные леса — вечнозелёные леса, преимущественно в экваториальном, реже в субэкваториальном поясах на севере Южной Америки, в Центральной Америке, в Западной Экваториальной Африке, в Индо-Малайском регионе. В бассейне Амазонки они получили название гелия, сельва. Распространены в областях с годовыми суммами осадков более 1500 мм, относительно равномерно распределённых по сезонам. Характерно большое разнообразие видов деревьев: на 1 га встречается от 40 до 170 видов. У большинства деревьев стволы прямые, колоннообразные, ветвятся только в верхней части. Самые рослые деревья достигают выс. 50-60 м, деревья ср. яруса — 20-30 м, нижнего — ок. 10 м. У многих деревьев имеются досковидные корни, поднимающиеся иногда до выс. 8 м. В болотистых лесах у деревьев появляются ходульные корни. Смена листвы у разных видов деревьев происходит по-разному: одни сбрасывают листья постепенно в течение года, другие только в определённые периоды. Распускающиеся молодые листья вначале висят, как увядшие, резко отличаясь окраской, для которой характерен широкий спектр цветов — от белого и бледно-зелёного до малинового и бордового. Так же неодинаково происходит цветение и плодоношение: непрерывно в течение года или периодически — один или несколько раз в году. Часто на одном дереве можно увидеть ветви с плодами, цветками и молодыми листьями. Для многих деревьев характерна каулифлория — образование цветков и соцветий на стволах и безлистных участках ветвей. Густые кроны деревьев почти не пропускают солнечный свет, поэтому под их пологом очень мало трав и кустарников. В экваториальных лесах множество лиан, преимущественно с одревесневающими стеблями, реже травянистых. Их стволы достигают в диаметре 20 см, а листья подняты на высоту крон деревьев. Одни лианы, например, пальмы-ротанги, опираются на стволы деревьев короткими побегами или особыми выростами; другие, например, ваниль, закрепляются придаточными корнями; однако большинство тропических лиан вьющиеся. Нередки случаи, когда ствол лианы настолько прочен, а крона так тесно сплетена с несколькими деревьями, что оплетённое ею дерево после гибели не падает. Очень разнообразны и многочисленны эпифиты — растения, растущие на стволах, ветвях, и эпифиллы — на листьях деревьев. Они не высасывают у растения-хозяина питательные соки, а используют его только как опору для роста. Эпифиты из семейства бромелиевых накапливают воду в розетках листьев. Орхидеи запасают питательные вещества в утолщённых участках побегов, корнях или листьях. Гнездовые эпифиты, напр. папоротники «птичье гнездо» и «оленьи рога», накапливают почву между корнями, эпифиты-бра — под прилегающими к стволам деревьев листьями. В Америке эпифитами являются даже некоторые виды кактусов. Влажные экваториальные леса хищнически истреблялись и продолжают истребляться. К настоящему времени их площадь уже сократилась вдвое и продолжает уменьшаться со скоростью 1,25 % в год. В них обитает св. 2/3 всех видов растений и животных Земли, многие из которых гибнут, даже ещё не будучи открытыми и исследованными человеком. На месте уничтоженного первобытного леса начинают расти низкорослые и очень бедные видами леса из быстрорастущих деревьев. При регулярных пожарах и вырубках вторичные леса заменяются саваннами или чистыми зарослями злаков.

1.2 Зона субэкваториальных лесов

Зона субэкваториальных лесов располагается по окраинам экваториального пояса. Субэкваториальные леса во внутренних районах субэкваториального пояса, во внешних — саванны. Субэкваториальные леса делятся на 2 поздоны: 1. Сезонно влажные леса. Сухой сезон 3,5-4 месяца, почвы ферраллитные. Основной фон лесов на севере гвианского плоскогорья.2. Подзона постоянно влажных субэкваториальных лесов. Занимает только Северо-Восток Гвианского плоскогорья. Сухой сезон менее двух месяцев. Почвы ферралитные и красно-жёлтые.

1.3 Зона саванн, редколесий и кустарников

Зоны саванн, редколесий и кустарников расположены в основном в субэкваториальном и частично в тропическом климатическом поясах. Саванны занимают Оринокскую низменность, где их называют льянос, а также внутренние районы Гвианского и Бразильского нагорий (кампос).

Почвы саванн красные ферралитные и красно-бурые. В саваннах северного полушария среди высоких злаков растут редко стоящие пальмы и акации. По берегам рек характерны галерейные леса. В саваннах Бразильского нагорья травяной покров, как и в льянос, состоит из высоких злаков и бобовых. Но древесная растительность значительно беднее, преобладают мимозы, древовидные кактусы, молочаи. На северо-востоке Бразильского нагорья и Внутренних тропических равнинах, в условиях более сухого климата (до 400 мм осадков в год), растут жесткие злаки, колючие кустарники, бутылочные деревья, низкорослые редколесья из кебрачо — дерева с очень твердой древесиной (“кебрачо” в переводе означает “сломай топор”). В животном мире саванн Южной Америки мало копытных (мелкие олени); встречаются свиньи-пекари, броненосцы, муравьеды, из хищников — пума. Подзоны:1. Влажные саванны. Оринокская низменность (льянос). Чёткое разделение на сухой период, 3,5-4 месяцев. Почвы красные, есть участки жёлтых и красно-жёлтых. Растительность пальмы и разнотравье. 2. Сухие кустарниковые саванны и редколесья. Центральная часть Бразильского плоскогорья, Северо-Восток Оринокской низменности. Количество осадков не более 700 мм, почвы коричнево-красные. Травяной покров разрежен, представлен в основном злаками, характерны кустарники. Такой тип саванны называется кампос. Сухой период около 5 месяцев.3. Каатина (подзона опустыненного редколесья). Северо-Восток Бразильского плоскогорья. Почти полное отсутствие травяного покрова, растут только кустарники, восковая пальма. Почвы красно-бурые.

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ТРОПИЧЕСКИХ, СУБТРОПИЧЕСКИХ И УМЕРЕННЫХ ПОЯСОВ

2.1 Зона тропических лесов

Простирается вдоль всего восточного, наветренного склона Бразильского плоскогорья, получает 1500-2000 мм осадков в год благодаря юго-восточные пассаты. Непосредственная близость океана обусловливает равный морской климат с температурами + 20. + 24 зимой и + 26. + 27 летом. Поэтому растительность представлена густыми многоярусными вечнозелеными лесами, близкие к горным экваториальных лесов. В этих лесах много пород деревьев с ценной древесиной: дерево пау-Бразил, палисандровое дерево, розовое дерево, пурпурное дерево, зебровых дерево, эбеновое дерево и др. Много пальм и папоротников. Типичны почвы зоны — красно-желтые ферраллитные. Делится на две подзоны (восток Бразильского плоскогорья):1. Подзона сезонно-влажных лесов (на севере). Осадки не более 1400 мм, засушливый период около 5 месяцев.2. Подзона постоянно влажных (пассатных) лесов.

По направлению к западу тропический пояс суживается.

2.2 Зона саванн, редколесий и кустарников

Распространена на равнине Гран-Чако. Климат зоны сходен с субэкваториальным, но отличается от него в значительной континентальностью и большими амплитудами сезонных температур. Именно здесь находится «полюс жары» Южной Америки — + 47 С. Продолжительность сухого периода составляет 9-10 месяцев, что обусловливает полное пересыхание водоемов в зимнее время. Почвы коричнево-красные и даже красно-бурые. В растительном покрове господствуют сухие редколесья, представленные корявыми деревьями кебрачо, альгарробо, Чаньяр с примесью суккулентов. Животный мир очень беден, похожий по видовому составу с животным миром саванн субэкваториального пояса. По мере изменения климата, т. е. с появлением сухого сезона, влажные тропические леса в Южной Америке переходят в саванны и тропические редколесья. На Бразильском нагорье между саваннами и влажным тропическим лесом существует полоса почти чистых пальмовых лесов. Саванны распространены на значительной части Бразильского нагорья, главным образом в его внутренних районах. Кроме того, они занимают большие площади на Оринокской низменности и в центральных районах Гвианского нагорья. В Бразилии типичные саванны на красных ферраллитных почвах известны под названием «кампос». Их травянистая растительность состоит из высоких злаков родов Paspalum, Andropogon, Aristida, а также представителей семейств бобовых и сложноцветных. Древесные формы растительности или совсем отсутствуют, или встречаются в виде отдельных экземпляров мимозовых с зонтиковидной кроной, древовидных кактусов, молочаев и других ксерофитов и суккулентов. На сухом северо-востоке Бразильского нагорья значительная площадь занята так называемой каатингой, представляющей собой разреженный лес из засухоустойчивых деревьев и кустарников на красно-коричневых почвах. Многие из них на сухой период года теряют листья, другие имеют раздутый ствол, в котором накапливается влага, например ваточник (Cavanillesia platanifolia). Стволы и ветки деревьев каатинги часто покрывают лианы и эпифитные растения. Встречается также несколько видов пальм. Самое замечательное дерево каатинги — восковая пальма-карнауба (Copernicia prunifera), дающая растительный воск, который соскабливают или вываривают из ее больших (длиной до 2 м) листьев. Воск используют для приготовления свечей, натирания полов и других целей. Из верхней части ствола карнаубы получают саго и пальмовую муку, листья идут для покрытия крыш и плетения различных изделий, корни применяют в медицине, а плоды местное население использует в пищу в сыром и вареном виде. Недаром жители Бразилии называют карнаубу деревом жизни.На равнине Гран-Чако, в особо засушливых районах, на коричнево-красных почвах распространены заросли колючих кустарников и разреженные леса. В их составе два вида принадлежат к разным семействам, они известны под общим названием «кебрачо» («сломай топор»). Эти деревья содержат большое количество дубильных веществ: красное кебрачо (Schinopsis Lorentzii) — до 25 %, белое кебрачо (Aspidosperma quebracho blanco) — несколько меньше. Их древесина тяжелая, плотная, не поддается гниению и тонет в воде. Кебрачо усиленно вырубают. На специальных заводах из него получают дубильный экстракт, из древесины изготовляют шпалы, сваи и другие предметы, предназначенные для длительного пребывания в воде. В лесах встречается также альгарробо (Prosopis juliflora) — дерево из семейства мимозовых с искривленным стволом и сильно ветвящейся раскидистой кроной. Мелкая нежная листва альгарробо не дает тени. Низкие ярусы леса нередко представлены колючими кустарниками, образующими непроходимые чащи.Саванны северного полушария отличаются от южных саванн по внешнему облику и видовому составу флоры. К югу от экватора среди зарослей злаков и двудольных поднимаются пальмы: коперниция (Copernicia spp.) — в более сухих местах, мауриция извилистая (Mauritia flexuosa) — на заболоченных или затопляемых реками пространствах. Древесину этих пальм используют как строительный материал, листья идут на плетение различных изделий, плоды и сердцевина ствола мауриции съедобны. Многочисленны также акации и высокие древовидные кактусы.Красные и красно-коричневые почвы саванн и тропических редколесий отличаются более высоким содержанием гумуса и большим плодородием, чем почвы влажных лесов. Поэтому в районах их распространения находятся основные площади распаханных земель с плантациями вывезенного из Африки кофейного дерева, хлопчатника, бананов и других культурных растений. Фауна более сухих и открытых пространств Южной Америки — саванн, тропического редколесья, субтропических степей — иная, чем в густых лесах. Из хищников кроме ягуара распространены пума (встречающаяся почти по всей Южной Америке и заходящая в Северную Америку), оцелот, кошка пампы. Для южной части материка характерен гривистый волк из семейства собачьих. На равнинах и в горных районах почти по всему материку встречается лисица пампы, на крайнем юге — Магелланова лисица. Из копытных распространен небольшой пампасский олень. В саваннах, лесах и на пашнях водятся представители третьего американского семейства неполнозубых — броненосцы (Dasypodidae) — животные, снабженные прочным костным панцирем. С приближением опасности они зарываются в землю. Из грызунов в саваннах и степях встречаются вискача и живущий в земле туко-туко. Широко распространен по берегам водоемов болотный бобр, или нутрия, мех которого высоко ценится на мировом рынке.

Из птиц кроме многочисленных попугаев и колибри обитают также нанду (род Rhea) — южноамериканские представители отряда страусообразных, некоторые крупные хищные птицы. В саваннах и степях много змей и ящериц. Характерная особенность ландшафтов Южной Америки — большое количество термитников. Некоторые области Южной Америки периодически страдают от нашествия саранчи.

2.3 Зона тропических полупустынь и пустынь

Пустыни и полупустыни — природная зона, характеризующаяся полным отсутствием растительности и очень бедным животным миром. Всё это связано с крайне суровыми климатическими условиями планеты, где они располагаются. Пустыни, в принципе, могут сформироваться в любом климатическом поясе. Их образование в первую очередь связано с низким количеством осадков. Именно поэтому пустыни, прежде всего, распространены в тропиках. Тропические пустыни занимают территорию западного побережья тропического пояса Южной Америки. Природные условия пустынь исключительно суровы. Количество осадков здесь не превышает 250 мм в год, а на значительных площадях- менее 100 мм. Суточные амплитуды температур достигают 30 °С, постоянны очень сухие ветры. Все это создает благоприятные условия для интенсивного физического выветривания и дефляции, накопления толщ обломочного материала, в которых иссякают временные водотоки. Годовой сток не превышает 50 мм, сток в океан отсутствует. В депрессиях широко распространены соленые озера и солончаки. На едва развитых щебнистых или песчаных почвах характерен очень разреженный «покров» пустынной растительности, называемой также пуна, из стелющихся или подушкообразных травянистых и кустарничков. Самой засушливой пустыней в мире является пустыня Атакама, где осадки не выпадали на протяжении 400 лет. Животный мир, кроме птиц, также беден. В менее суровых северных и восточных районах на древнеаллювиальных почвах появляются степи и до высоты 4200 м возможно земледелие. Здесь разводят также мулов и особенно лам. Береговые пустыни и полупустыни на западе тропического пояса Южной Америки необычайно растянуты по широте: от 5 до 28° ю. ш. вдоль побережья и по западным склонам Анд. Ко всем присущим им особенностям (низкие температуры побережья, безводность, интенсивное физическое выветривание, погребенный дряхлый рельеф, единичные представители ксерофитно-суккулентной растительности и животного мира пустынь) в Южной Америке добавляется особый прибрежный тип растительности — лома (множ. ломас), вегетирующей во время развития сильных туманов и мороси.

2.4 Зона субтропических смешанных лесов

К востоку от Анд не только увеличивается количество осадков (от 400-500 мм/год в сухих степях до 1000-1200 мм во влажных), но и выравнивается их распределение по сезонам — на востоке они выпадают в течение всего года. Соответственно серо-коричневые почвы в подзоне сухих степей сменяются черноземовидными и красновато-черными почвами во влажных степях и субтропических саваннах. Это районы интенсивного земледелия (посевы зерновых, кормовых трав, льна на семя и др.) и скотоводства. Естественная растительность почти не сохранилась, а почвенный покров подвержен сильнейшей эрозии. Несмотря на обильные осадки, в Пампе слабо развита речная сеть и поверхностный сток невелик. Весьма своеобразны в Южной Америке положение и характер восточно-приокеанической зоны субтропических смешанных лесов. Она выражена на высоком лавовом плато Параны между 24-30° ю. ш., т. е. в более низких широтах, чем на других материках. Пологий уклон Бразильского плоскогорья к югу допускает глубокие вторжения зимних холодных ветров из Пампы — памперос, вызывающих падения температуры до -6 °С. Средние температуры июля 12, 13 °С. Вследствие ограниченной площади суши зимний континентальный муссон в этой области отсутствует (как в Пампе), зимой идут фронтальные дожди.

2.5 Пампа или субтропическая степь

Пампа — степь субтропического пояса Южной Америки. Здесь теплые зимы и редко бывают морозы, выпадает мало осадков всего до 500 мм в год. В этих степях нет деревьев из-за повторяющихся засушливых периодов и сильно плотных глинистых почв. Меньше страдают злаки от выпаса и пожаров. Деревья встречаются лишь на склонах террас по речным долинам. Характерным признаком памп является наличие бессточных озер, многие из них летом пересыхают. Воды в них щелочной реакции, так как накапливается в них сода. На нынешний день пампа заселена густо, здесь проживает основная часть жителей Аргентины. Хорошо развито животноводство и земледелие. Почва распашена и коренная растительность почти не сохранилась, и нет заповедников. Можно встретить немного коренной растительности в отчужденных полосах по берегам рек, автомобильных и железных дорог. Ландшафт памп изменился, чередуются пашни (кукуруза, пшеница), сеяные пастбища и полоски посадок экзотических деревьев. Прежняя богатейшая флора имела около 1000 видов злаков и столько же разнотравья. В этом огромном зеленом море спокойно всадник мог скрыться. В основном преобладали злаки: перловник, костер, бородач, ковыль, мятлик, на юге туесок. Также и животный мир был богат, множество видов грызунов, до наших дней сохранился лишь один представитель эпидемик южноамериканского семейства Вискачи. Большинство зверей и птиц находятся на грани вымирания, например, пампийский олень. Аргентинская пампа — протягивается плоская пустынная местность от Атлантического океана до предгорий Анд, от реки Ла-Плата до Рио-Негро. «Пампа» — равнина, в переводе с языка индейцев племени кечуа. Ландшафт пустынен и однообразен иногда, словно из ниоткуда возвышаются горы перед путником, как островок среди моря. Охватывает пампа около 80 тысяч кв.км территории, такая длинная протяженность пампы возникла вследствие скопления рыхлых пород, разрушенных горных пород Анд. Приносимых в пампу горными потоками рек и ветер сыграл свою роль сгоняющий сюда мелкие частички разрушенных пород. Мощные до 300 м осадочные толщи находятся у Буэнос-Айрес, а в некоторых местах и вовсе закрывающие древние формы рельефа. Отсутствуют склоны, тем самым затрудняется сток вод, таким образом, пампа образовалась за счет исполинских сил самой природы, изваявшей рельеф и много раз переделанной работы своего творения. В наши дни Аргентинская пампа схожа с Инда- Гангской равниной, но природные условия Южной Азии отличаются от Аргентины. Отсутствуют какие-либо склоны, и дождевая вода не скатывается, не образуются реки. Дождевая вода скапливается на глинистых участках во впадинах и образует Лагунас — болотные озера. Большинство рек берут свое начало на пампийских Сьеррах, но чем дальше уходят в долину теряют свою силу и большинство из них пересыхают. Часто меняют русло реки, оставляя позади паводковые воды, которые со временем заболачиваются. Отличие климата между восточной и западной частями объясняет разницу в составах их почв. В западной части жаркий засушливый климат — низкорослая растительность, большинство земель совсем голы. Восточная с большим количеством осадков — густая растительность.

2.6 Зона сухих жестколистных средиземноморских лесов

В субтропическом поясе на западе материка между 32-38° ю.,ш. (центральная часть среднего Чили), как и на всех других континентах, располагается зона сухих жестколистных средиземноморских лесов и кустарников, переход к которой от тропических полупустынь происходит через субтропические полупустыни (28-32° ю. ш.).Наиболее типично она представлена на Береговой Кордильере, где распространены коричневые почвы и напоминающие маквис заросли жестколистных кустарников. По засушливой Центральной долине проникает на юг зона субтропических кустарниковых степей с коричневыми почвами. На Главной Кордильере выражен характерный для средиземноморской зоны — спектр высотных зон. Внизу располагаются жестколистные кустарники, в средней зоне вечнозеленые лиственные леса с примесью хвойных, в верхней — горные степи, на более влажном юге появляются альпийские луга. Так как осадки выпадают преимущественно в зимнее время, а лето бездождно, режим рек неравномерный, паводки бывают зимой и в весенне-летнее время, когда тают снега и ледники в горах. В рельефе наряду с водно-эрозионными формами по направлению к югу все большую роль играют гляциальные. Речные долины в горах и Центральная долина являются важнейшими сельскохозяйственными районами Чили.

2.7 Зона полупустынь умеренного пояса

На крайнем юге материка в умеренном поясе сформировалась не очень характерная для этих широт природная зона полупустынь и пустынь. Это единственная в мире зона пустынь и полупустынь, которая выходит на побережье океана в пределах умеренного пояса. В условиях незначительного количества осадков (около 200 мм в год) на сероземных и бурых почвах растут злаки, кактусы и подушкообразные кустарники. Животный мир бедный, многочисленны только грызуны и пресмыкающиеся. Береговые пустыни и полупустыни простираются узкой полосой (от 5 градусов до 28 градусов ю.ш.) и на западном побережье Южной Америки. Близость океана является здесь причиной высокой влажности воздуха, значительную часть года берега окутаны туманами, а осадков выпадает мало. Случается, что дождей не бывает по 10 — 20 лет. Причиной этого являются не только господствующие воздушные массы, но и холодное Перуанское течение. Самая засушливая часть природной зоны — береговая пустыня Атакама. На ее преимущественно песчаной поверхности изредка встречаются одиночные засухоустойчивые растения, в частности кактусы. Атакама поднимается по склонам Анд до 3000 м, где переходит в высокогорную пустыню. Южнее береговых пустынь на западном побережье материка и острове Огненная Земля раскинулись леса умеренного пояса, где появляются хвойные деревья: чилийские кедры, кипарисы и араукарии.

2.8 Субантарктические леса

Склоны Патагонских Анд покрывают влаголюбивые субантарктические леса, состоящие из высокоствольных деревьев и кустарников, среди которых преобладают вечнозелёные виды: у 42 ю.ш. находится массив араукариевых лесов, а южнее распространены смешанные леса. Благодаря густоте, обилию видов, многоярусности, разнообразию лиан, мхов и лишайников они напоминают леса низких широт. Почвы под ними типа бурозёмов, на юге — подзолистые. На плоских участках много болот. Главные представители флоры лесов Южных Анд — вечнозелёный и листопадный виды южных буков, магнолии, гигантские хвойные алерце из рода Fitroja и либоцедрусы, бамбуки и древовидные папоротники. У многих растений красивые душистые цветки, особенно украшающие лес в весеннее и летнее время. Ветви и стволы деревьев опутаны лианами и одеты пышным моховым и лишайниковым покровом. Мхи и лишайники вместе с листовым спадом устилают поверхность. С поднятием в горы леса разреживаются и видовой состав их обедняется. На крайнем юге их постепенно сменяет растительность тундрового типа. На восточном склоне гор, обращённом в сторону Патанонского плато, осадков выпадает значительно меньше, чем на западе. Леса менее густые, беднее по видовому составу по сравнению с побережьем Тихого океана. Главные лесообразующие породы — южные буки с примесью некоторых хвойных. У подножия гор леса переходят в сухие степи и кустарниковые заросли Патагонского плато.

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК: РАССЕЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

3.1 Расселение человека в Южной Америке

экваториальный лес саванна среда