- Глава 3. Природно-антропогенные системы

- Глава 3. Природно-антропогенные системы

- 3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

- Природно-антропогенные ландшафты

- Преобразование ландшафтной оболочки в результате деятельности человека. Давление современного производства на среду. История представлений о культурном и антропогенном ландшафте. Анализ принципа природно-антропогенной совместимости при изучении прудов.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Глава 5. Ландшафты

- Глава 5. Ландшафты

- 5.3. Антропогенные изменения природных ландшафтов суши

Глава 3. Природно-антропогенные системы

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 320 с.

Глава 3. Природно-антропогенные системы

3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

Современные ландшафты (природно-территориальные комплексы) на интенсивно осваиваемых территориях являются в той или иной степени антропогенными и представляют собой определенные эколого-хозяйственные системы.

Видный представитель Ленинградской школы географов А. Г. Исаченко считает, что антропогенные ландшафты – временные модификации природных комплексов, измененные под влиянием хозяйственной деятельности. Он выделяет следующие качественные градации таких ландшафтов.

1. Условно неизмененные (первобытные) ландшафты.

В них можно обнаружить лишь слабые следы косвенного хозяйственного воздействия (осаждение техногенных выбросов из атмосферы в Антарктиде, Арктике и высокогорье Западной Европы).

2. Слабо измененные ландшафты, которые подвергаются преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охоте, рыбной ловле, выборочной рубке леса), частично затронувшие лишь отдельные компоненты. Основные природные связи не нарушены, а изменения имеют обратимый характер.

3. Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, подвергшиеся интенсивному (преднамеренному или непреднамеренному) воздействию, затронули многие компоненты, приведшие к существенному нарушению структуры (часто необратимые). Для данных ландшафтов типичны такие негативные процессы, как обезлесение, засоление и смыв почв, загрязнение основных сфер биосферы и др.

4. Культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе в интересах общества. Для таких ландшафтов характерна оптимальная среда для жизни людей, которая способствует сохранению здоровья, физическому и духовному развитию.

Приоритет в разработке учения об антропогенных ландшафтах принадлежит главным образом географам Воронежского государственного университета под руководством Ф. Н. Милькова.

Ф.Н. Мильков[12] предложил понимать под антропогенными ландшафтами такие природные комплексы, в которых коренному изменению на всей или большей площади подвергается хотя бы один из природных компонентов. Такие антропогенные ландшафты трудно визуально отличить от естественных аналогов. Однако встречаются ландшафты, в которых коренному изменению подверглось большинство природных компонентов, а иногда и весь природный комплекс. Поэтому возникла необходимость выделения ландшафтно-техногенных и ландшафтно-инженерных систем, о чем подробнее будет сказано ниже.

В своей работе он выделяет 8 основных классов антропогенных ландшафтов, различаемых по основным типам использования земель: промышленные, сельскохозяйственные, селитебные, дорожные, лесные, водные, рекреационные, беллигеративные.

В промышленных ландшафтах целесообразно выделять промышленно-добывающий, промышленно-обрабатывающий и коммуникационный типы, а в сельскохозяйственных – полевой, лугово-пастбищный и садово-плантационный типы ландшафтов.

Промышленно-добывающий тип представлен территориями карьерно-отвальных комплексов (добыча угля, железной руды, строительных материалов и др.), открытых разработок месторождений цветных металлов, нефтеразработок, солеразработок. Сюда же входят и сопутствующие антропогенные комплексы: выработанные карьеры и карьеры, заполненные водой.

Промышленно-обрабатывающий и коммуникационный тип представлен территориями промышленных комплексов, морских и речных портов, аэродромов, а также отчужденными к промышленным комплексам территориями.

В состав полевого типа сельскохозяйственных антропогенных ландшафтов входят пахотные неорошаемые и орошаемые земли, пахотные земли с различными видами орошения (дождеванием, напуском, лиманным и т. п.), пахотные осушаемые земли. Сюда же относятся и сопутствующие антропогенные комплексы (деградированные пашни, овраги, балки, промоины), вторично засоленные и заболоченные земли).

К садово-плантационному типу относятся: сады древесно-кустарниковых культур неорошаемые, плантации древесно-кустарниковых культур неорошаемые и орошаемые, плантации прочих сельскохозяйственных культур, а также сопутствующие антропогенные комплексы, представленные преимущественно заброшенными землями.

К лесному (лесохозяйственному) классу относятся: охраняемые лесные массивы, сплошные промышленные вырубки леса, лесопосадки, полепочвозащитные лесные полосы, а также сопутствующие комплексы (промоины, овраги, балки, гари).

Водный (водохозяйственный) класс представлен акваториями и территориями водохранилищ, прудов, колодцев, каналов, ирригационных систем, дренажных систем, а также сопутствующими комплексами (антропогенные озера и заболоченные земли, загрязненные водоемы).

Селитебный класс представлен сельскими селитебными землями, поселками городского типа, городскими селитебными землями садово-паркового типа застройки, городскими агломерациями, наземными коммуникациями, а также сопутствующими комплексами (кладбища, свалки, курганы, могильники, заброшенные поселения и т.д.).

Увеличение поверхностного стока и снижение инфильтрации городской застройки приводит к нежелательным изменениям в естественном режиме функционирования урбанизированных ландшафтов, особенно расположенных в водосборном бассейне (рис. 3.1).

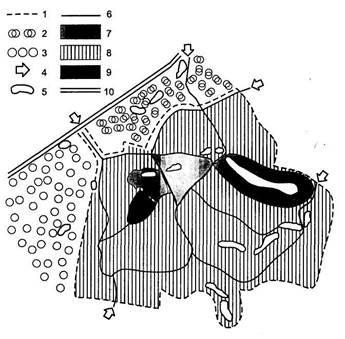

Рекреационный класс представлен заповедниками и национальными парками, зелеными зонами вокруг городов, курортными зонами, историко-архитектурными комплексами. Примером рекреационного класса ландшафтов может служить рис. 3.2.

В типологическом плане антропогенные ландшафты классифицируют так же, как и естественные, на основе учета комплекса ведущих факторов, участвующих в их формироваии и обусловленных деятельностью человека, а не естественными причинами. Ф. Н. Мильков указывает, что отсутствие совпадения в классах естественных и антропогенных ландшафтов является вполне закономерным. Первые выделяются по природным особенностям, а вторые – по роду деятельности человека.

Рис. 3.2. Схема функционального зонирования лесопарков (по И. Д. Родичкину): 1 – граница лесопарка; 2 – городской парк; 3 – выставка передового опыта; 4 – входы в лесопарк; 5 – водоемы; 6 – основные дороги и аллеи; 7 – зона активного отдыха (спорт, пляжи, палаточный городок); 8 – зона прогулочного отдыха (туризм, пикники, прогулки); 9 – зона тихого отдыха (сон, чтение, настольные игры); 10 – городская магистраль

В практике ландшафтного картографирования применяют следующую таксономическую систему основных типологических единиц антропогенных ландшафтов: класс, тип, вид, группа или тип урочищ [31].

Совокупность антропогенных комплексов, обусловленных деятельностью человека в какой-либо одной отрасли народного хозяйства, образует классы (см. выше).

Тип антропогенных ландшафтов представляет взаимосвязанную систему природно-хозяйственных комплексов, которая образуется при определенном конкретном виде межхозяйственной деятельности. Например, среди сельскохозяйственного класса антропогенных ландшафтов наиболее распространен на земной поверхности полевой тип, среди промышленного класса – карьерно-отвальный и т. д.

Вид антропогенных ландшафтов составляет природно-хозяйственные комплексы, образование которых обусловлено тем или иным видом хозяйственной деятельности, протекающей в различных ландшафтах. Например, среди полевого типа антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов различают виды: плакорный черноземно-полевой, пойменный лугово-черноземно-полевой, надпойменно-террасовый черноземно-полевой и т. д.

Группа антропогенных урочищ объединяет комплексы, сходные по их важнейшим природно-хозяйственным характеристикам. Например, группу антропогенных урочищ образуют отдельные карьерные отвалы в горнорудных районах, искусственно облесенные балки в земледельческих степных районах и т. д.

На таксономическом уровне антропогенных ландшафтов в ранге видов и групп урочищ наблюдается более близкое совпадение типологических классификационных категорий антропогенных и естественных ландшафтов.

[12] См.: Мильков Ф. Н. Ландшафтная сфера Земли. – М.: Мысль, 1970.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/57/4_1.htm

Природно-антропогенные ландшафты

Преобразование ландшафтной оболочки в результате деятельности человека. Давление современного производства на среду. История представлений о культурном и антропогенном ландшафте. Анализ принципа природно-антропогенной совместимости при изучении прудов.

| Рубрика | География и экономическая география |

| Вид | лекция |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 06.08.2017 |

| Размер файла | 27,7 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Взаимодействие общества и природной среды

Преобразование ландшафтной оболочки в результате деятельности человека.

Человечество является частью природы. Необходимым условием его существования служит постоянный обмен веществ (метаболизм) с окружающей природой. Природная среда это источник всех средств к существованию людей. Однако в отличие от животных люди добывают эти средства к существованию в процессе производства, при помощи орудий труда (которые также изготовляются из природных материалов — дерева, металлов и т. д.).

Различают две формы метаболизма между человеком и природой:

1. Биологическая (процесс осуществления человеческим организмом его физиологических функций посредством дыхания, потребления воды, пищи)

2. Производственная (добыча и переработка минерального, растительного и другого сырья и топлива).

У человека обмен веществ с природой осуществляется посредством обеспечения его физиологических (потребностей в пище, воздухе, воде), материальных и духовных запросов. Человек окружает себя все новыми и новыми искусственными предметами, которые создаются из природного сырья в процессе производства. Физиологические потребности удовлетворяются сейчас через посредство водопровода, опреснителя, кондиционера, предприятий производителей продуктов питания и др.

В процессе исторического развития общества и роста его технической оснащенности производственная (техногенная) форма обмена все более выдвигается на передний план, оттесняя непосредственный биологический метаболизм. На 1000 км пробега современного автомобиля расходуется годовая кислородная норма одного человека, а сжигание 1 т угля равноценно годовой кислородной норме 10 человек. Всего на производственные нужды ежегодно тратится столько атмосферного кислорода, сколько хватило бы для дыхания десятков миллиардов людей. Но обмен имеет, как известно, две стороны — поглощение и выделение. Оборотная сторона потребления кислорода в окислительных (как биологических, так и технологических) реакциях — выделение в атмосферу эквивалентного количества двуокиси углерода (углекислого газа). При сжигании топлива его выбрасывается в атмосферу, по крайней мере, в 15 раз больше, чем в результате дыхания всего человечества. Если сравнить количество потребляемой всеми людьми питьевой воды и той воды, которая вовлекается в производственные процессы, то человечество не выпивает и тысячной доли воды, забираемой из рек и водоемов.

Общественное производство требует новых видов ресурсов во всевозрастающих количествах. Поэтому зависимость общества от природы постоянно увеличивается. Связи человека и природы становятся все более сложными и многообразными. Люди стремятся освободиться от прямого влияния географической среды. Они защищаются от ее стихийных сил, создавая для себя искусственную среду из природных материалов, будь то глина, дерево, камень, металл или продукты их переработки. Далее, человек научился сводить к минимуму свою зависимость от непосредственного природного окружения, т. е. от локальной (местной) среды, ее условий и ресурсов: благодаря существующей системе мировых хозяйственных и культурных связей люди могут удовлетворять свои разносторонние потребности из «среды», удаленной на многие тысячи километров. Однако именно это обстоятельство делает все человечество зависимым от глобальной природной среды в целом, от ее состояния и «благополучия». Отсюда возникает глубокая заинтересованность людей всего мира в сохранении и обогащении общей жизненной среды. Между тем угроза ухудшения этой среды стала реальной.

В процессе обмена веществ с природой человек неизбежно изменяет свое окружение. Овладение огнем, возникновение земледелия и животноводства, открытие металла, искусственное орошение — все это последовательные вехи на пути прогрессирующего наступления человека на природу. Промышленная революция конца XVIII — начала XIX в. ознаменовала новый важный этап во взаимоотношениях общества и природы: машинная индустрия неизмеримо увеличила потребность в топливе, металлах и различных видах природного сырья; ее развитие сопровождалось истреблением лесов, расширением площадей, занятых отвалами, карьерами, свалками и оврагами, загрязнением воды и воздуха.

Новый скачок в истории человеческого воздействия на природу связан с современной научно-технической революцией (НТР). Принято считать, что она началась, после окончания второй мировой войны. Воздействие общества на природу в эпоху НТР не только усилилось по своим масштабам, т. е. возросло количественно, но и существенно изменилось качественно.

Научно-техническая революция сопровождается быстрым ростом населения Земли (Табл).

Численность населения мира в XX в. и ее прогноз на первую четверть XXI в., млн человек по данным общественного экологического internet-проекта Ecolife (Голубчиков, 2003)

Источник статьи: http://revolution.allbest.ru/geography/00813478_0.html

Глава 5. Ландшафты

В.В. Братков, Н.И. Овдиенко

Геоэкология

Учебное пособие. – М., 2005.

Глава 5. Ландшафты

5.3. Антропогенные изменения природных ландшафтов суши

Все рассмотренные выше природные ландшафты подвергаются в большей или меньшей степени воздействию человека. Рассмотрим наиболее широко распространённые виды антропогенных изменений естественных ландшафтов суши.

Антропогенное изменение лесных ландшафтов происходит в разной степени. В зависимости от этого целесообразно рассмотреть отдельно: 1) изменения при сплошной вырубке, когда древостой полностью уничтожается обычно в целях использования земель для сельскохозяйственных нужд, и 2) изменения при частичных вырубках, которые чаще наблюдаются в областях лесозаготовительных работ.

При сплошной вырубке леса, расположенные на молодых, богатых питательными веществами почвах, трансформируются в сельскохозяйственные плантации. В старых же лесах питательные вещества содержатся большей частью в биомассе самих деревьев. Эти вещества, усваиваемые из осадков, из воздуха, после опада листьев, гниения упавших деревьев, не переходят в почву, а, впитываясь корневыми системами, вновь используются лесной растительностью. При вырубке таких лесов питательные вещества отторгаются из круговорота, теряются, продуктивность почв резко падает. Выносятся питательные вещества из почв вырубленных участков и водой, потреблявшейся прежде деревьями. Просачиваясь в землю и растворяя содержащиеся в почве натрий, кальций, калий, азот и магний, вода уносит их в десятки раз больше, чем с залесённых участков, таким образом развивается эрозия почв.

Сплошная вырубка леса приводит к значительным климатическим изменениям в ландшафте. Нарушается термический режим: летом воздух днём сильнее прогревается, ночью охлаждается, что мешает самовозобновлению леса на вырубках, весной и осенью наблюдается больше заморозков, снега выпадает больше, но тает он быстрее. Снижается относительная влажность воздуха, резко увеличивается освещённость.

При сплошных рубках в лесу разрушаются опад, подстилка и дернина, почва лишается питания и нарушается биологический круговорот вещества и энергии. При раскорчёвке лесная подстилка и дернина удаляются. При корчевании тысячи пней с 1 га уносится 2–2,5 тыс. м 2 плодородного слоя мощностью 10–15 см. Вычёсывание корней распыляет, уплотняет почву и перемешивает генетические горизонты почвы. Брошенные кучи пней непродуктивно занимают площади и являются очагами размножения паразитов.

Такого рода воздействие на лесной ландшафт приводит к тому, что почва лишается естественного питания и восстановления плодородия.

Если на сплошных вырубках под почвой имеется водонепроницаемый горизонт, из-за уменьшения транспирации влаги образуются скопления застойной влаги, которая способствует формированию сфагновых торфяников.

При сплошных вырубках происходят существенные изменения и в животном мире. На вырубках исчезают кроты, барсуки — животные насекомоядные, что приводит к распространению вредных насекомых, в частности майского хруща. Уходят многие лесные животные и птицы. Более чем в 1000 раз сокращается количество бактерий в почве, деятельность которых способствует накоплению органических (в частности, азотсодержащих) и минеральных веществ в почве.

Антропогенные изменения иного характера в лесу происходят, когда не ведётся сплошной вырубки, а древостой в какой-то степени сохраняется. В этом случае на местах вырубок постоянно формируются вторичные леса, которые иногда называют антропогенными лесами. Участки таких лесов чередуются и сочетаются с участками естественных, но несколько изменённых лесов.

При самозарастании вырубок сначала появляются травянистые растения, затем кустарники и только потом — деревья. Восстановление лесного покрова происходит за период от 60 до 100 лет и даже до нескольких веков. Однако видовой состав вторичных лесных участков оказывается обычно сильно изменённым.

Вторичные леса антропогенного происхождения в межтропических широтах преобладают над естественными первичными лесами повсеместно, кроме Амазонии, но и там они распространены шире, чем считалось раньше.

В Африке вторичными лесами являются парковые леса с несомкнутыми кронами и густым кустарниковым подлеском в районах с сезонно-влажным и сравнительно сухим климатом (сухость климата при этом обычно тоже антропогенная).

На юго-востоке Азии на месте вырубок формируются преимущественно бамбуковые вторичные заросли (особенно прямой бамбук). Такие бамбуковые заросли типичны для высот 1000–2000 м, при этом бамбук постепенно вытесняет остальные древесные виды. Там, где наступает бамбук, восстановление лесов естественным путём невозможно. Бамбук сильно истощает почву, которая обедняется азотом, калием и фосфором, иссушает её; усиливается деятельность термитов, которые используют полые бамбучины для своих построек и съедают деревья на корню.

В умеренных широтах на вырубках лесов образуются заросли посконника душистого, который тоже сильно истощает и иссушает почву, создавая неблагоприятные условия для возобновления древостоя.

Общими особенностями вторичных лесных участков являются: монодоминантный состав (обычно не более 15–20 видов деревьев), одновозрастный характер древостоя, наличие всего двух ярусов (2–3 и 10 м) и преобладание малоценной древесины, хотя вторичный лес формируется значительно быстрее, чем естественный первичный.

Сильным антропогенным изменениям различной степени воздействия подверглись ландшафты влажных вечнозелёных тропических лесов (гилея) в бассейне р.Конго. Сначала вырубались только деревья с ценной древесиной; потом уничтожались те породы деревьев, листья которых поедались скотом: ветви их использовались на корм животным, а сам скот поедал всходы, побеги и нижние ярусы листвы этих деревьев. В результате скотоводства ухудшились условия естественного воспроизводства поедаемых скотом растений. Наконец то, что осталось, было выжжено, а освободившиеся земли использовались под посевы. На тех же участках, где ещё сохранилась лесная растительность, леса существенно изменили свой состав и облик. В таком лесу, после антропогенного воздействия, резко сократилось видовое разнообразие, при этом данный вторичный лес состоит преимущественно из видов, прошедших жесточайший отбор на выживаемость и вооружённых разнообразными колючками, которыми растения защищают себя от повторного натиска людей или животных.

Интенсивному воздействию человека подвергаются мангры, защищающие побережье от эрозии и затопления. Они вырубаются, на их месте строятся дома, портовые сооружения, дороги (на Флориде, в Венесуэле, на Шри-Ланке, в Мозамбике, Бангладеш, Таиланде). Мангры страдают от нефтяного загрязнения, поскольку нефтяная плёнка, покрывающая дыхательные корни растений, душит их.

Значительная часть саванн признаётся учёными как вторичные ландшафты, возникшие на природной основе в результате антропогенного воздействия на неё.

В тропиках и субтропиках Азии антропогенное воздействие на леса привело к образованию вторичных лесов типа джунглей (особенно на востоке Индо-Гангской низменности) или замене лесов антропогенными саваннами. Джунгли представляют собой густое мелколесье, часто перевитые лианами древесно-кустарниковые заросли в сочетании с бамбучником и высокотравьем. Примером антропогенных саванн в Азии могут служить многие внутренние районы Индостана. В наиболее сухих районах среди редкого покрова из низких ксерофитных трав растут низкорослые колючие кустарники, как правило, сильно повреждённые скотом. В горах внутренних районов Индокитая на известняковых пенепленах антропогенные саванны представляют травянистые пространства с редко разбросанными дубами и соснами.

Антропогенные саванны обычно образуются на бывших лесных участках, использовавшихся для подсечного земледелия, а затем брошенных. Такие участки в условиях хорошей освещённости быстро зарастают. Сначала образуется густая поросль сорняков и ползучих растений, часто с колючками. Через несколько лет эта поросль превращается в непроходимую чащу. В этой стадии характерен агрессивный дикий сахарный тростник императа (аланг-аланг). Затем наступают кустарники. Эти заросли препятствуют восстановлению прежнего древостоя.

Антропогенные саванны отличаются неустойчивостью и нестойкостью внутренних связей в новом антропогенном ландшафте. Они легко подвержены агрессии со стороны прилегающих к ним пустынь.

Признаки антропогенных саванн: расположение в земледельческих районах, мозаичность растительного покрова (поляны — участки подсечного земледелия в прошлом), широкое распространение пирофитов (например, баобаба, масличной пальмы и других, так как сохранились виды, способные сопротивляться огню и давать новые поколения растений), присутствие лесных видов.

В Африке саванны Суданской физико-географической страны представляют собой территории древнего земледельческого освоения и скотоводства (в районах, не заражённых мухой це-це). Подсечно-огневая система земледелия привела к уничтожению первичной лесной растительности и превращению в антропогенные саванны ландшафтов смешанных листопадно-вечнозелёных, листопадных лесов и редколесий, которые сохранились лишь небольшими массивами.

Антропогенное воздействие может приводить к деградации не только лесных и саванновых ландшафтов, но и ландшафтов с преобладанием травянистого покрова. Так, под влиянием сенокошения изменяется состав луговой растительности. Это происходит потому, что при сенокосе срезаются все травы, независимо от того, на какой стадии развития они находятся. При этом одни из них в момент сенокоса ещё не цветут, другие цветут, а у третьих уже созрели семена. Очевидно, что две первые категории, не успевшие обсеменить луг до покоса, в конце концов оказываются уничтоженными и выбывают из флористического состава ландшафта.

В результате воздействия человека на природные ландшафты субтропиков здесь появились вторичные ландшафты: жестколистные леса в условиях средиземноморского субтропического климата трансформировались в ряд вторичных ландшафтов — маквис, гарига, шибляк, широко распространившихся в Евразии. Существует несколько стадий деградации вечнозелёных жестколистных лесов европейского Средиземья. Первая стадия деградации коренных лесов — маквис, сообщество из низкоствольных деревьев с обильной примесью кустарников. При снижении осадков до 500–600 мм маквис заменяется гаригой — растительность становится более ксерофитной и состоит из низкорослых кустарников; образуется вторая стадия деградации коренной растительности, связанная обычно не только с общим уменьшением атмосферных осадков, но и с перевыпасом, перерубками или выжиганием растительности. Их аналогом в Северной Америке является вторичный ландшафт чапараль — вторичные засухоустойчивые вечнозелёные редколесья и кустарники с преобладанием ксерофитных кустарниковых дубов.

Опустынивание — потеря местностью, в результате естественного исчезновения или антропогенного уничтожения, сплошного растительного покрова. В последние десятилетия антропогенное опустынивание преобладает, хотя в прошлом оно тоже существовало.

Антропогенные процессы опустынивания проявляются:

а) в деградации пастбищной растительности, что чаще всего является результатом чрезмерного выпаса скота;

б) в дефляции (развевании) лёгких песчаных почв, чему способствует вспашка земель для посевов тех или иных культур в условиях богарного земледелия, процесс дефляции приводит к разрушению плодородного (гумусового) слоя почвы;

в) в дефляции закреплённых растительностью песков вследствие вырубки кустарниковой растительности на топливо с корчёвкой пней при земляных работах, производимых в процессе строительства дорог, прокладки трубопроводов, крупных оросительных каналов и др.;

г) во вторичном засолении почв и грунтовых вод за счёт неправильного орошения земель и др.

Начало процесса антропогенного опустынивания уходит в глубокую древность. Так, северные окраины Сахары и Ливийской пустынь, прилегающие к Средиземному морю, были житницей Древнего Рима; выкорчёвывание и выжигание лесов на Балканском п-ове, в Месопотамской низменности и Малой Азии при последующем использовании земель под пахоту и пастбища (особенно коз, которые выдирают траву и подрост с корнями) привели к образованию обширных пустынь в этих регионах. Подобная деградация ландшафтов и антропогенное опустынивание наблюдались на территориях современных пустынь Гоби, Каракум и др.

Общая площадь пустынь и полупустынь мира оценивается в 48,4 млн. км 2 , или около 43% площади жизнепригодной суши.

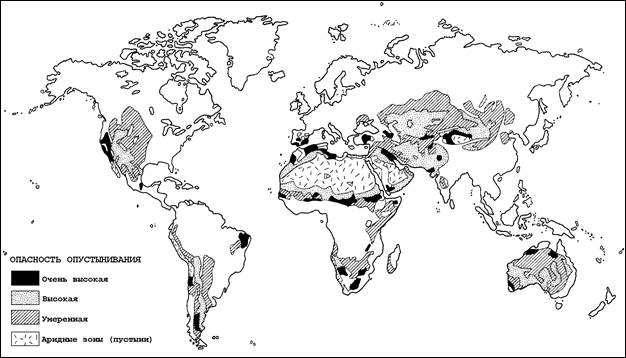

Площадь антропогенных пустынь равна примерно 10 млн. км 2 , или 6,7% всей поверхности суши. Процесс опустынивания идёт со скоростью 7 км 2 /час = 6,9 млн. га/год (по другим данным — около 24 км 2 /час = 21 млн. га/год), в том числе ежегодно превращаются в пустыни 5,2 млн. га пастбищ, 2,5 млн. га обрабатываемых сельскохозяйственных угодий и из них до 125 тыс. га орошаемых земель. Под угрозой опустынивания находится порядка 30 млн. км 2 , то есть 19% суши Земли (рис.20). Скорость продвижения пустынь на саванны в Суданской стране достигает 7 км/год.

Рис. 20. Районы земного шара, подверженные опустыниванию

На Юге Европейской России проявление процессов опустынивания и деградации земель зависит от географического положения и интенсивности антропогенных воздействий. Наиболее сильно от опустынивания пострадали Черные Земли Калмыкии и равнинные районы Дагестана, где до 70% территории в той или иной степени подвержены данному процессу. В настоящее время эти регионы представляют собой наиболее крупные очаги антропогенного опустынивания в Европе. Деградированные аридные земли в Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областях и Республике Татарстан занимают около 50% общей территории. В целом в регионе эрозионная деградация возрастает от аридной к семиаридной зоне, а уровни дефляции и засоления — в противоположном направлении.

Валовые потери годичной продуктивности сельхозугодий нарастают с севера на юг. В южной части (Дагестан, Калмыкия) основная доля снижения продуктивности приходится на природные кормовые угодья — пастбища и сенокосы, а в северной — на пашню. В результате опустынивания на Юге ЕТР на половину сократилась площадь продуктивных сельхозугодий, возникло 14,2 млн. га земель, потенциально склонных к деградации, но при этом плотность населения возросла почти в 1,5 раза. Увеличились экологическая, экономическая напряженность и техногенные нагрузки на экосистемы.

Процессы опустынивания и деградации земель получили значительное распространение и в Азиатской части Российской Федерации — на юге Урала и Западной Сибири, в Восточной Сибири и Забайкалье. Так, в 90-х годах ХХ века в Новосибирской области площадь сельскохозяйственных угодий по сравнению с 1970 г. уменьшилась на 295 тыс. га в т.ч. пашни — 229 тыс. га. Интенсивно расширяются площади залежных земель. В 1995 г. их было 20,7 тыс. га, 1993 г. — 22,4, а 2000 г. — 82 тыс. га. Аналогичная ситуация в Алтайском крае: значительно сокращаются посевные площади за счет сокращения площадей под зерновыми культурами. За последние 10 лет площадь пашни в Алтайском крае сократилась на 340 тыс. га, кормовых угодий — более чем на 1 млн. га. Общая площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 1,35 млн. га.

Растут темпы деградации земель в Западной Сибири. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий объясняется расширением, нарушенных земель в результате необоснованного отвода продуктивных земель для размещения объектов промышленного, жилищного, дорожного, рекреационного строительства, а в последнее десятилетие — забросом малопродуктивной пашни в районах рискованного земледелия. Относительно нагрузок, создаваемых животноводческими отраслями, следует указать на два обстоятельства: во-первых, рост численности частного поголовья при отсутствии дифференциации норм и сроков выпаса и учета продуктивности и видового разнообразия пастбищной растительности; во-вторых, расширение площадей техногенного покрова и нарушенных земель, включая очаги опустынивания, способствующие увеличению нагрузки на оставшиеся пастбища. Ускорителем процессов опустынивания в юго-западных районах Сибири явилась распашка целинных земель, основные массивы которых расположены в субаридных климатических условиях. Фактором, усиливающим процессы опустынивания, явилось внедрение неадаптированной к местным условиям системы аграрного производства. Перечисленные факторы оказали сильное негативное воздействие на структуру и функциональные особенности аридных и субаридных экосистем.

Истощение почвы вызывается её обеднением питательными веществами в результате длительной земледельческой эксплуатации (сопровождающейся эрозией и другими процессами) без внесения удобрений (особенно органических) или при недостаточном их внесении.

Истощение почв к 80-м годам XX века вызвало резкое снижение урожайности в 48 странах.

Рассмотрим, как обстоит дело с использованием чернозёмов. По определению В.В. Докучаева, чернозём — ни с чем несравнимое богатство. Из 300 млн. га чернозёма, имеющегося на планете, 190 млн. га находится на территории СНГ, это около 70% всей пашни. Ныне на чернозёмах производится 80% всех основных видов сельскохозяйственной продукции. На создание 1 см слоя чернозёмной почвы природа тратила 200–300 лет. Мы же транжирим это богатство — отдаём ветру, отдаём смыву, истощаем почву, не давая органических удобрений, перенасыщая химикатами. Почвы всё более и более теряют гумус на пахотных землях — в среднем по России каждый гектар пахотных земель теряет 620 кг гумуса в год, а в центрально-чернозёмных областях суммарно теряются примерно 920 тыс.т гумуса в год — по расчётам академика ВАСХНИЛ И.С.Шатилова. Каждые два гектара из трёх опасны в эрозионном отношении, из года в год сокращается привнос в почву минеральных и особенно органических удобрений, не ведётся известкование и фосфоритование почв, практически совсем не занимаются культур-техническими работами. За последние 30–40 лет чернозёмы Русской равнины потеряли треть своего гумуса — их плодородный слой уменьшился на 10–15 см. В результате на чернозёмах Центрального района России (лучших почвах мира!) с 70-х годов резко снизилась урожайность пшеницы: в девятой пятилетке она составляла 18,1 ц/га, в десятой — 17,5 ц/га, а в одиннадцатой — 15,3 ц/га.

Отрицательно влияет на плодородие почв и использование тяжёлой техники. Чернозёмная почва после одного прохода тяжёлого трактора К-700 или Т-150К уплотняется на 1,3–1,7 г/см 2 , а урожайность зерновых при уплотнении пахотного слоя выше оптимума только на 0,1 г/см 3 снижается на 2–10 ц/га.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/54/6_3.htm